5.5. Plan y protocolos de intervención psicoterapéutica grupal para hombres agresores de pareja

5.5.1 Programa de intervención psicoterapéutica grupal para hombres agresores de pareja

La violencia contra las mujeres ha sido considerada un problema de salud pública (PAHO, 2003), en consecuencia los programas asistenciales se han enfocado prioritariamente en el abordaje Integral a mujeres en situación de violencia. Los estudios de eficacia sugieren que las intervenciones grupales favorecen la autoestima, resignifican la crisis hacia una perspectiva positiva (Martínez, 2018), se consigue una mejora significativa en la sintomatología postraumática y remisión de sintomatología clínica asociada (Labrador, Velásquez y Gonzales, 2009).

En el trabajo con hombres agresores, se debe considerar que la violencia es un problema estructural que no debe ser entendido únicamente desde la psicología del maltratador como individuo aislado, sino más bien desde la influencia del proceso de socialización de antivalores como la dominación y el ejercicio del poder sobre los otros y en este caso particular sobre sus parejas (Berger y Luckmann,1968).

En ese sentido, algunas investigaciones sugieren que el origen de las actitudes de los agresores está asociadas a experiencias ambientales que confluyen para la configuración de características psicológicas disfuncionales (Boira y Tomás-Aragonés, 2011).

La configuración del sistema de creencias sobre el concepto de masculinidad y feminidad se fundamenta en construcciones sociales que son transmitidas por estructuras inherentes a la sociedad, que a su vez determinan el sistema de valores de hombres y mujeres (Guevara Ruiseñor, 2008). En la misma línea, Connell y Messerschimdt (2005), plantean la existencia de seis tipos de masculinidades o formas en que ésta se construye y se ejerce con la confluencia de factores, de orden personal, social, económico, etc. Estas configuraciones sociales de masculinidad se basan en prácticas estructuradas por las relaciones de género, que son inherentemente históricas y cuya construcción y reconstrucción es un proceso político que afecta el balance de intereses en la sociedad.

En consecuencia, desde los años setenta en Estados Unidos se visibilizó la necesidad de abordar también a los agresores. Esta primera etapa se caracterizó por la aplicación de intervenciones individuales de corte educativo, que durante los siguientes años fueron incorporando técnicas psicoterapéuticas cognitivo – conductuales y de entrenamiento en habilidades sociales (Gondolf, 1997).

Es importante considerar que la intervención con hombres agresores de sus parejas es una medida que busca incrementar las condiciones de seguridad de las mujeres, pues no se pretende justificar los comportamientos violentos ni eximirles de responsabilidad (Echeburúa, 2004).

La experiencia en la ejecución de los programas de intervención con agresores de pareja sugiere que el tratamiento clínico necesariamente debe acompañarse desde una perspectiva sensible sobre la categoría de género. Además, se debe considerar permanentemente el involucramiento de actores de justicia (Navarro, 2016).

1. Objetivo general

Lograr que los participantes de los procesos psicoterapéuticos identifiquen al sistema patriarcal como la causa estructural de la violencia contra la mujer, reflexionando sobre sus propias cogniciones y desarrollando habilidades para el manejo de la ira como expresión de la violencia, en la perspectiva de avanzar hacia relaciones equitativas de género.

2. Resultados esperados

- Los participantes asumen responsabilidad por su comportamiento violento y se sitúan en algún estadio de cambio frente al problema.

- Los participantes identifican los componentes del sistema patriarcal que sustentan la violencia hacia las mujeres.

- Los participantes identifican pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia, y procuran esquemas más adaptativos para el establecimiento de nuevos tipos de relacionamiento.

- Los participantes reconocen indicadores de la expresión de la ira y desarrollan habilidades para la gestión adecuada de esta emoción y otras emociones negativas asociadas.

- Los participantes valoran y reflexionan sobre el ejercicio de una nueva masculinidad caracterizada por relaciones de pareja no violentas, el ejercicio responsable de la paternidad y la capacidad de expresar sus emociones.

3. Características del proceso terapéutico

La evaluación inicial es considerada fundamental para obtener el perfil diferencial del agresor, considerando las investigaciones recientes (Loinaz y Echeburúa, 2010) que establecen tres tipologías:

- Violentos con la pareja, estables emocionalmente, integrados socialmente.

- Borderline o límite, con indicadores psicopatológicos.

- Violentos generalizados, antisociales, poco estables emocionalmente, no integrados socialmente.

Es importante enfatizar que, la tipificación previamente planteada corresponde a una sistematización de características psicológicas que no guardan relación alguna con la terminología usada para definir trastornos de personalidad.

En consecuencia, se plantean las siguientes dimensiones de evaluación que permiten obtener una información acorde para el proceso terapéutico:

- Personalidad y psicopatología.

- Nivel de motivación.

- Ira.

- Pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia.

Una vez delimitadas las características de cada participante son destinados a la modalidad terapéutica correspondiente.

Para el proceso de evaluación de inicio y fin del proceso terapéutico se sugiere la siguiente batería:

- Entrevista general estructurada para maltratadores, 1997. Echeburúa y Fernández – Montalvo.

- Inventario de Evaluación de Personalidad (PAI), 2007. Leslie C. Morey, adaptación española M. Ortiz – Tallo, P. Santamaría, V. Cardenal y M. P. Sánchez (este instrumento puede ser aplicado y corregido de forma manual o en línea, para acceder a esta segunda opción deben adquirirse los derechos de uso).

- Inventario de expresión de ira estado-rasgo (STAXI-2). 2001. Spielberger, C. D., & Miguel Tobal, J. J.

- Escala de evaluación de cambio (URICA). 2000. Hemphilli, Howell.

- Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la Violencia-Revisado (IPDMUV-R). 2016. Enrique Echeburúa, Pedro J. Amor, Belén Sarasua, Irene Zubizarreta, Francisco Pablo Holgado-Tello.

Las características psicológicas de agresores han significado un ámbito de mucho interés, algunas investigaciones sugieren que el origen del comportamiento del agresor esta enlazada con antecedentes familiares desde la primera infancia. Es importante delimitar que las características de hombres que ejercen violencia constituyen un conjunto de las mismas y no necesariamente un perfil.

En el caso de agresores, las relaciones intrafamiliares correspondientes a los primeros años de vida se caracterizan por manifestaciones conductuales violentas entre los progenitores, de uno a otro y de un progenitor en contra los hijos.

En esta población la experimentación de episodios de violencia desde edades tempranas genera alteraciones psicológicas relacionadas con ansiedad ante la separación, baja tolerancia a la frustración y establecimiento de vínculos afectivos inseguros.

Fases previas al proceso de intervención

Asumir la responsabilidad y tomar conciencia respecto del problema de violencia en contra de las mujeres, es un referente importante para estimar el pronóstico del proceso terapéutico, se detallan las fases de la entrevista motivacional previa a la intervención terapéutica.

Fase 1: Feedback (devolución e intercambio de información de la evaluación) y Resolución de ambivalencia

- Se debe hacer la devolución de la información relevante o pertinente que se ha recogido durante el proceso de evaluación, para que el sujeto conozca su situación actual, el significado de su conducta, sus consecuencias, las reacciones y efectos que producen sobre los demás.

- Se debe acordar junto a la persona, pensamientos, actitudes y conductas problemáticas, que se tendrían que modificar.

- Se deben trabajar las resistencias y ambivalencias como aspectos normales, aceptables y comprensibles.

- Se debe colaborar en analizar las ventajas y desventajas derivadas de un posible cambio. (Se puede realizar una lista de beneficios y costos de cambiar y de no cambiar su comportamiento y se debe establecer un diálogo de pros y contras de mantención del mismo).

- Se debe trabajar con identificación de alternativas en el que se describirá detalladamente el contexto problemático, emociones, pensamientos automáticos y la evidencia que tiene la persona con relación a estos pensamientos. También se describe el comportamiento que tuvo la persona en esa situación problemática.

- Finalmente se identifica la posibilidad de un comportamiento alternativo al anterior.

- La entrevista motivacional puede llevarse a cabo en una sesión (contemplación o preparación para la acción) o dos sesiones (precontemplación o contemplación) de acuerdo al estadio motivacional en el que se encuentra la persona.

Fase 2: Autoeficacia y apoyo social

- Se debe enfatizar el trabajo de autoeficacia y reforzar aspectos positivos que puedan promover la motivación para el cambio.

- Reforzar la capacidad de tomar decisiones.

- Reflexionar sobre la red social con la que cuenta el sujeto.

- Se debe considerar que el sujeto posee un repertorio (limitado) de estrategias adaptativas para la resolución de situaciones problemáticas y por lo tanto se debe identificar esos recursos.

- Enfatizar las experiencias positivas de afrontamiento que tuvo el sujeto en relación a las situaciones problemáticas, buscando conseguir de esta manera el incremento de autoeficacia.

Fase 3: Definición de objetivos para el cambio

- Se deben definir objetivos concretos, realistas y evaluables y proyectar metas significativas que se traduzcan durante el proceso.

- Identificar obstáculos potenciales e identificar alternativas que permitan la superación de estos obstáculos (se puede utilizar el recurso de un mapa de objetivos, donde el usuario pueda identificar claramente los objetivos y acciones para lograr el cambio).

- Proporcionar al usuario un espacio donde aclarar y definir las acciones que se realizaran para lograr el cambio.

- Recoger todos los aspectos trabajados en los módulos anteriores y hacerlos evidentes como herramientas en el proceso de cambio.

- Potenciar la percepción de autoeficacia del usuario a fin de aumentar sus posibilidades de éxito.

- Dotar al usuario de recursos a fin de combatir los obstáculos que puedan surgir en la aplicación del mapa de objetivos.

- Establecer márgenes de tiempo a corto, mediano y largo plazo en coordinación con el usuario.

4. Enfoque teórico psicológico / pedagógico para la intervención grupal

El Centro Juana Azurduy a través de la Guía de Atención a Víctimas de Violencia (GAVVI), presenta un plan psicoterapéutico desde la orientación cognitiva – conductual basado en conceptos referenciales articulados por masculinidades con perspectiva de género.

A continuación, se presentan los conceptos fundamentales de la presente propuesta de intervención para hombres agresores de pareja.

a) Masculinidades

Son configuraciones de prácticas estructuradas por las relaciones de género, que son inherentemente históricas y cuya construcción y reconstrucción es un proceso político que afecta el balance de intereses en la sociedad y en la dirección del cambio (Connell, 1995 citado en L. Ramírez y García Toro, 2002).

Tipos de masculinidades

De acuerdo al autor citado (Connell, 1995), existen 6 tipos de masculinidades que se construyen y se ejercen con la confluencia de factores de orden cultural y personal, en correspondencia con la coyuntura histórica y la circunstancia geográfica.

Entre estos se destacan:

Masculinidad hegemónica: Es la que domina por sobre otros tipos de masculinidad. Articula lo que socialmente se espera de los hombres con lo que institucionalmente se reproduce, en el sentido de establecer condiciones de dominación de los hombres hacia las mujeres. Coexistente con otras masculinidades no hegemónicas.

Masculinidad contestataria (proyecto H, 2001): Este otro tipo de masculinidad es aquella que cuestiona, desafía y rechaza activamente el modelo hegemónico. Las prácticas cotidianas de los hombres que escogen una masculinidad contestataria suelen ser diferentes, incluso contrarias a las que se esperan de los hombres; tienden a rechazar la violencia, el control y la dominación de las mujeres, no reproducen el discurso dominante misógino ni homofóbico. Hoy en algunos pocos ámbitos sociales e institucionales se reflexiona una masculinidad respetuosa de las mujeres que no se coloca en posiciones de dominación ni ejerce los atributos clásicos del sistema patriarcal, intenta romper los roles tradicionales de género y establece o al menos trata una relación armónica y equitativa con las mujeres.

De acuerdo al discurso político e ideológico del Centro Juana Azurduy este tipo de masculinidad contestataria es el referente para para el trabajo con varones agresores, pues se pretende enfatizar las características de una masculinidad más equitativa.

b) Perspectiva de género

La perspectiva de género en lo referido a la violencia contra la mujer, analiza los factores sociales y estructurales que la mantienen y la promueven, permite comprender que las asimetrías de poder estructuran las relaciones sociales. De acuerdo a esta perspectiva la violencia es aprendida a través de la socialización, así, el tratamiento para hombres agresores debe enfocarse a “desaprender” esa conducta y colaborar en un proceso para que quienes maltratan a sus parejas comprendan que dicha conducta es inaceptable. Algunos temas a tratar en esta perspectiva son la identificación de los mandatos de género recibidos en la familia de origen, los roles y estereotipos de género; también hacer explícitas las desigualdades jerárquicas, el manejo del poder y del control en la relación de pareja; también se enfatiza en la corresponsabilidad de cada uno/a por su conducta (Saviñon, 2011).

c) Escuela educativa constructivista

La construcción del aprendizaje significativo, es decir, las personas participan en la acción de aprender desde su propia experiencia, diseñan parte de su propio conocimiento, no son sujetos pasivos en esa medida, lo que se aprende se hace significativo, pues parte de sí mismos.

En ese sentido también se consideran elementos culturales, ambientales, donde cada individuo aporta y construye nuevas realidades en interacción con el grupo incluyendo al facilitador con su propia experiencia, donde cada quien aporta y recupera aquello que considera de mayor importancia o significado.

d) Enfoque cognitivo – conductual

Este enfoque es fundamentado en las teorías del procesamiento de la información por el aparato psicológico y en el papel reforzador que la conducta tiene sobre el pensamiento del individuo. La terapia cognitiva – conductual enfoca sus procedimientos a la modificación de cogniciones distorsionadas o desadaptativas y así también a las conductas generadas por tales pensamientos y creencias.

5. Ejes temáticos del programa de intervención con hombres agresores de pareja

a) Cohesión grupal y motivación al cambio alianza terapéutica

Probablemente dos de los autores más influyentes en la concepción actual de la alianza terapéutica sean Bordin y Luborsky. El primero (Bordin, 1976) definió la alianza como el encaje y colaboración entre el cliente y el terapeuta e identificó tres componentes que la configuran: (a) acuerdo en las tareas, (b) vínculo positivo y (c) acuerdo en los objetivos. Las tareas se refieren a las acciones y pensamientos que forman parte del trabajo en el proceso terapéutico, de modo que la percepción de estas acciones o tareas como relevantes para la mejora es una parte importante del establecimiento de la alianza. También el acuerdo entre terapeuta y paciente respecto a cuáles son los objetivos a alcanzar con la psicoterapia, así como compartir mutuamente confianza y aceptación, son elementos esenciales para una buena alianza. A pesar de la importancia atribuida a la alianza terapéutica, Bordin (1980) afirmó que una alianza positiva no es curativa por sí misma, sino que es un ingrediente que hace posible la aceptación y el seguimiento del trabajo terapéutico (citado en Horvath y Luborsky, 1993).

En el trabajo con hombres agresores, el terapeuta debe establecer una relación caracterizada por el respeto y genuino interés de promover un cambio en el paciente, de esta manera se podrán superar resistencias con mayor facilidad.

Motivación al cambio

Prochaska, DiClemente, y Norcross, (1992), proponen el modelo transteórico del cambio comportamental, integra tres dimensiones interrelacionadas: estadios de cambio, procesos de cambio y niveles de cambio.

La estructura que interesa para el presente fin corresponde a los estadios de cambio, o fases de motivación a través de las cuales el individuo va avanzando (Norcross, Krebs, y Prochaska, 2011; Prochaska et al., 1988). Estos estadios son:

1) Precontemplación: el sujeto no es consciente de la presencia de un problema y, en consecuencia, no hay deseo de cambio.

2) Contemplación: aparece la conciencia de problema inicial y, con ella, un deseo de iniciar un cambio.

3) Acción: el sujeto realiza acciones claramente dirigidas a solucionar su problema y ya ha alcanzado algunos éxitos.

4) Mantenimiento: el individuo ha conseguido modificar su conducta y utiliza estrategias para evitar una recaída.

b) Construcción de identidad de género Masculinidades

Son configuraciones de prácticas estructuradas por las relaciones de género, que son inherentemente históricas y cuya construcción y reconstrucción es un proceso político que afecta el balance de intereses en la sociedad (Conell, citado en L. Ramírez y García Toro, 2002).

En ese sentido Conell plantea la existencia de 6 tipos de masculinidades o formas en que esta se construye y se ejerce con la confluencia de factores de orden personal, social, económico, etc.

En correspondencia con la coyuntura histórica y la circunstancia geográfica. Entre estos se destacan:

• Masculinidad hegemónica

Es la que domina por sobre otros tipos de masculinidad. Articula lo que socialmente se espera de los hombres con lo que institucionalmente se reproduce, en el sentido de establecer condiciones de dominación de los hombres hacia las mujeres. Coexiste con otras masculinidades no hegemónicas.

• Masculinidad contestataria o nueva masculinidad

Es aquella que cuestiona, desafía y rechaza activamente el modelo hegemónico. Las prácticas cotidianas de los hombres que escogen una masculinidad contestataria suelen ser diferentes.

c) Violencia en pareja

Leonor Walker en 1978 estableció la teoría que explica la dinámica cíclica de la violencia conyugal y la razón por la cual muchas mujeres se quedan atrapadas en dicha relación.

Este ciclo está compuesto por tres fases distintas que varían en tiempo e intensidad para cada pareja, y es denominado por la autora como “Ciclo de la Violencia”:

- Fase uno: Acumulación de tensiones.

- Fase dos: Explosión o incidente agudo.

- Fase tres: Calma o tregua amorosa.

d) Identificación de pensamientos distorsionados en hombres agresores de pareja

Las distorsiones de pensamientos están implícitas en la comisión de conductas violentas, el objetivo de tales cogniciones es el de justificar y mantener las manifestaciones conductuales violentas, pues los perpetradores racionalizan sus acciones a través de la minimización, la negación o la atribución de culpa a los demás.

De acuerdo a las investigaciones (Henderson y Hewstone, 1984; Bowen, 2011; Lila, et. Al., 2012; Lila, et.al, 2008a) la presencia de distorsiones en el pensamiento se pueden categorizar fundamentalmente en la superioridad del varón sobre la mujer, creencias sobre el uso de violencia y concepción de la mujer.

A continuación, se detallan dimensiones de distorsión cognitiva que se presentan de forma recurrente en la experiencia de trabajo con hombres que ejercen violencia:

Dimensión de distorsiones cognitivas | Indicadores de pensamientos distorsionados |

Superioridad del varón |

|

Modo de entender la vio- lencia |

|

Concepción de la mujer |

|

Fuente: Citado en Navarro (2016) | |

e) Identificación de emociones y manejo de la ira y agresión

Una de las razones para mantener el control de la ira es que su expresión inadecuada puede desencadenar episodios de agresión. La ira se constituye en una emoción básica que implica elementos cognitivos, fisiológicos y conductuales.

Esta emoción genera afecto negativo pues implica la experimentación de displacer y promueve la activación fisiológica. Es importante considerar que durante el proceso de regulación y control de ira se deben diferenciar dos aspectos: experimentación de ira y expresión de ira, (Smith, 1994). La experimentación obedece a indicadores subjetivos como emociones asociadas y cogniciones caracterizadas por la hostilidad. Por otra parte, la expresión hace referencia a la manifestación de la conducta agresiva.

De acuerdo a Lochman y Wells (1996), el entrenamiento en manejo de la ira debe fundamen- tarse en los siguientes ejes:

Impedir las posibles ventajas secundarias derivadas de la presencia de reacciones de agresividad e ira (extinción, coste de respuesta, tiempo fuera, etc.).

Incrementar el reconocimiento de las señales fisiológicas que preceden a la ira.

Identificar los estímulos discriminativos que desencadenan la conducta agresiva.

Detener el impulso que pone en marcha la respuesta agresiva mediante autoinstrucciones.

Proporcionar habilidades sociales que permitan manejar las situaciones problemáticas de un modo más adaptativo.

Promover el empleo de estrategias de solución de problemas (identificación del problema, desarrollo de alternativas y elección de respuesta basándose en la anticipación de consecuencias).

f) Comunicación y resolución de conflictos en pareja Comunicación asertiva

La comunicación es un componente fundamental para el relacionamiento marital, en ese sentido el desarrollo adecuado de habilidades comunicativas desde la conducta asertiva se constituye en un factor protector de la relación.

El entrenamiento en asertividad es un tema ampliamente abordado desde la década de los 70, no existe un consenso en cuanto la definición de conducta asertiva sin embargo se puede identificar componentes fundamentales (Caballo, 1993).

Reconocimiento de las diferencias.

Dar y recibir cumplidos.

Iniciar y mantener conversaciones con otras personas.

Expresar sentimientos positivos y negativos.

Solicitar cambios de conducta de las otras personas.

Rechazar solicitudes irracionales de otros.

g) Prevención de recaídas en comportamientos violentos

De acuerdo a la experiencia en psicoterapia se contempla la posibilidad de que muchos de los cambios producidos durante el tratamiento no siempre son definitivos, por lo que podrían producirse retornos “imprevistos” a los comportamientos violentos.

Sin embargo, el objetivo de los tratamientos psicológicos es que los individuos puedan generalizar a su vida diaria los logros terapéuticos alcanzados durante el proceso y asimismo mantenerlos a lo largo del tiempo.

La prevención de recaídas tuvo sus inicios en el tratamiento de las adicciones, posteriormente el modelo se trasladó a la prevención de la reincidencia en comportamientos delictivos (Laws, 2001; Marlatt y Gordon, 1985), considerando los siguientes elementos:

Detección de situaciones de riesgo de recaída en el delito.

Prevención de decisiones aparentemente irrelevantes, que podrían significar mayor riesgo.

Adopción de respuestas de afrontamiento adaptativas.

a) Malla curricular y contenidos del programa de intervención con hombres agresores de pareja

|

Módulo 1 |

Módulo 2 |

Módulo 3 |

Módulo 4 |

Módulo 5 |

Módulo 6 |

Módulo 7 |

|||||

| Cohesión grupal y motivación al cambio | Construcción de identidad de género | Violencia en la pareja | Identificación de pensamientos distorsionados | Identificación de emociones y manejo de la ira | Comunicación y resolución de conflictos en la pareja | Prevención de recaídas en comportamientos violentos. | |||||

| Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 | Sesión 4 | Sesión 5 | Sesión 6 | Sesión 7 | Sesión 8 | Sesión 9 | Sesión 10 | Sesión 11 | Sesión 12 |

| Cohesión grupal y compromisos y acuerdos. | Autoeficacia y apoyo social. | Construcción de la identidad masculina y femenina. | Ciclo de violencia | Explicación de creencias y supuestos básicos, pensamientos automáticos y emociones sobre la violencia hacia la mujer. | Discusión de pensamientos distorsionados | Identificación de emociones. | Ira y conducta violenta. | Identificación de problemas recurrentes en la pareja. | Delimitación e identificación de los problemas en la pareja. | Factores de riesgo que pueden predisponer la conducta violenta | Pautas de actuación de emergencia ante situaciones de riesgo. |

| Abordaje de ambivalencia con relación a la conducta violenta | Establecimiento de objetivos de cambio. | Masculinidad hegemónica | Consecuencias de la violencia personales, en la mujer y la familia, psicosociales y jurídicas | Identificación de pensamientos distorsionados sobre la violencia hacia la mujer. | Generación de pensamientos alternativos / adaptativos. | Señales corporales de la Ira. | Habilidades para el manejo de la ira. | Identificación de patrones de comunicación disfuncionales en la pareja | Comunicación asertiva como estrategia para la resolución de conflictos | ||

| Nuevas masculinidades. | Identificación de pensamientos distorsionados sobre la mujer. | Grado de activación | Regulación de las emociones disruptivas a través de la relajación. | ||||||||

b ) Diseño metodológico del programa de intervención para hombres agresores de su pareja

PRIMERA SESIÓN Objetivos:

| ||||||||||||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo | |||||||||

| Establecer rapport y encuadre. | 1. Presentación – La pelota preguntona El facilitador pide a uno de los participantes que se presente mencionando su nombre y uno de los mejores momentos de su vida, luego, le pide que lance la pelota a alguno de los compañeros del grupo para que haga lo mismo, y así sucesivamente, hasta que todos se hayan presentado. | Pelota pequeña | 20 min. | |||||||||

2. Socialización del plan El facilitador explica brevemente en que consiste el plan psicoterapéutico:

| Papelógrafo / pizarra Marcadores | 15 min. | ||||||||||

3. Reglas y valores A través de una “Lluvia de Ideas”, el facilitador junto a los participantes acuerda las reglas y valores que consideren esenciales para el desarrollo del proceso. | Paleógrafo/pizarra Marcadores | 15 min. | ||||||||||

| Compromiso de participación. | 4. Contrato de participación El facilitador solicita a los participantes qué, con puño y letra, redacten en una hoja su compromiso de participación en las sesiones para asumir las reglas y valores del grupo, al final del contrato el participante firmará y pondrá su nombre. En el área rural, el facilitador deberá contar con hojas con el compromiso previamente redactado y hará firmar a cada uno de los participantes, resaltando la necesidad de establecer un compromiso con el proceso. | Hojas de colores Bolígrafos | 20 min. | |||||||||

Motivación al cambio Ambivalencia sobre la conducta violenta | 5. ¿Hay algo que cambiar? A través de la técnica “el balance motivacional” el facilitador planteara previamente al abordaje de la conducta violenta, el ejemplo de la “conducta de beber alcohol” para contextualizar la dinámica entre los participantes.

En consecuencia, el facilitador doblará un papelógrafo en cuatro partes y asignará a cada espacio el siguiente formato, anotando en cada uno las respuestas emitidas por el grupo: En seguida se solicitará a los participantes que escriban su nombre en la parte superior de la hoja y el facilitador dirá la siguiente consigna, “ahora cada uno de ustedes de manera personal debe escribir ideas cortas y comprensibles de acuerdo a las siguientes preguntas” – ¿Cuáles son los beneficios de NO cambiar la conducta violenta? (escribir en el primer espacio). – ¿Cuáles son los beneficios de cambiar la conducta violenta? (escribir en el segundo espacio). – ¿Cuáles son los costos de NO cambiar la conducta violenta? (escribir en el tercer espacio). – ¿Cuáles son los costos de cambiar la conducta violenta? (escribir en el cuarto espacio). Reflexión: Una vez concluida la técnica el facilitador enfatizara los beneficios de modificar la conducta violenta, reconociendo que para generar dicho cambio los participantes ya se enfrentan a costos de diferente índole, en este sentido se debe reforzar que la presencia en las sesiones es un costo que se convertirá en un beneficio posterior. | Papelografo Maskin Marcadores de dos colores Hojas tamaño oficio impresas (ver anexos) Bolígrafos | 80 min. | |||||||||

| Cierre | 6. Cierre Se agradece a los hombres su participación y se realiza el cierre sintetizando los contenidos de la sesión. | 10 min. | ||||||||||

Pautas para el desarrollo de la sesión

| ||||||||||||

SEGUNDA SESIÓN Objetivos

| |||||||||||||

| Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo | ||||||||||

| Asimilación y consolidación de contenidos desarrollados | 1. Recuperando aprendizajes Se solicita a los participantes que indiquen los contenidos o temas tratados en la anterior sesión, el facilitador escribe de forma visible en el papelógrafo o pizarrón y hace una síntesis de lo trabajado. | Papelógrafos Marcadores | 30 min. | ||||||||||

| Incremento de la autoeficacia percibida | 2. ¿Hay algo que me ayude a cambiar? A través de la técnica “el termómetro de la autoeficacia” el facilitador pide a los participantes lluvia de ideas en las que cada participante enumerará todas las acciones que cree que pueden ayudarle a realizar el cambio que se propone, para esto se les proporcionará una hoja impresa donde deberán registrar hasta un máximo de 10 acciones. El facilitador puede recurrir a la siguiente consigna:

Algunos ejemplos pueden ser:

Para cada una de estas opciones, se valorará su percepción de éxito mediante un termómetro donde: 0 significa totalmente incapaz y el 10 significa totalmente capaz, en consecuencia el participante deberá pintar el espacio correspondiente al número que considere acorde, a continuación se ejemplifica el termómetro planteado para la presente técnica: Acción 1: Dejar de beber Totalmente Incapaz Totalmente capaz

| Hojas impresas con el termómetro de la autoeficacia Bolígrafos Marcadores Pizarrón | 80 min. | ||||||||||

| Incremento de la autoeficacia percibida | Se intentará que las acciones propuestas por los participantes sean exigentes, pero, al mismo tiempo, realistas y específicas. Una vez completado el llenado de acciones, el facilitador pedirá a cada participante que identifique las acciones con las que se siente menos capaz, y a través del diálogo motivacional el facilitador ayudará al participante a identificar las experiencias que le llevaron a sentir la ineficacia, sin embargo enfatizará las veces en las que el participante logró éxito en las situaciones en las que se percibe como ineficaz. | Hojas impresas con el termómetro de la autoeficacia Bolígrafos Marcadores Pizarrón | 80 min. | ||||||||||

| Establecimiento de objetivos terapéuticos | 3. Objetivos terapéuticos del grupo El facilitador solicitará a los participantes que en función a las acciones que identificaron en la técnica anterior, puedan indicar que les gustaría lograr durante el proceso terapéutico. El facilitador deberá escribir los objetivos propuestos por los participantes en un papelógrafo, puesto que podrá ser consultado con posterioridad para ver el proceso del programa. Importante: El facilitador debe estar atento a que los objetivos sean concretos, pero por sobre todo reales, se debe evitar objetivos demasiado ambiciosos, por ejemplo; Objetivo irreal: Evitar enojarme. | Marcadores Papelografo | 60 min. | ||||||||||

| Cierre | Se agradece a los participantes la participación y se realiza el cierre sintetizando los contenidos de la sesión. | 20 min. | |||||||||||

Pautas para el desarrollo de la sesión

| |||||||||||||

TERCERA SESIÓN Objetivos

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

Asimilación y consolidación de contenidos desarrollados | 1. Recuperando aprendizajes Se solicita a los participantes que indiquen los contenidos o temas tratados en la anterior sesión, el facilitador escribe de forma visible en el papelógrafo o pizarrón y hace una síntesis de lo hablado. | Papelógrafos Marcadores | 20 min. |

Ámbitos de las relaciones de género:

| 2. Proyección de cortometraje Se acomoda a los participantes para proyectar el cortometraje “Girl and Boy”, con la temática de construcción de roles e identidad de género y sistema patriarcal.

El facilitador recoge todas las opiniones e ideas de los participantes en plenaria, redondea ideas entorno al sistema patriarcal en relación a la mano que aparece en el cortometraje. | Data Display Papelógrafo Cortometraje: “Girl and Boy” Marcadores | 50 min. |

Construcción de la identidad masculina y femenina (masculinidad hegemónica, roles y estereotipos de género). | 3. La silueta Se pide dos voluntarios para iniciar la técnica. Se pegan dos papelógrafos unidos en el piso y se da la siguiente consigna: “quisiera que uno de ustedes se recueste sobre los papelógrafos y el otro dibuje el contorno de su silueta”. Se debe tener dos siluetas, de un hombre y una mujer (se sugiere que el facilitador asigne a una de las siluetas una vez terminada una característica femenina, por ejemplo; cabello largo). Cada participante recibe cuatro tarjetas de dos colores, en dos tarjetas de un color anotan mandatos referidos al hombre y en las demás mandatos referidos a la mujer, bajo la siguiente consigna, “en dos tarjetas deben escribir como te han dicho que debe ser un hombre (por ejemplo, los hombres no lloran porque son machos)” y en las dos tarjetas restantes se debe pedir que escriban bajo la siguiente consigna “como te han dicho que debe ser una mujer (por ejemplo, las mujeres deben saber cocinar)”. El facilitador debe enfatizar que los participantes describan los roles de género a través de esta técnica. Luego, cada participante leerá en voz alta sus tarjetas e irá colocándolas sobre la silueta correspondiente. Reflexión: Se desarrolla una reflexión en torno a todas las respuestas posicionando que el “ser mujer” y “ser hombre” es un aprendizaje producto de la construcción social y cultural a través de los mandatos de género. | Papelógrafos Marcadores Maskin Tarjetas de cartulina | 60 min. |

4. Yo como padre Los participantes se colocan en círculo. El facilitador de la consigna: “Quiero que uno de ustedes recuerde a su padre o a cualquier otro hombre que haya ejercido ese rol en su familia”.

Luego se forman parejas para que compartan lo escrito. | Papelógrafo Marcadores Hojas bond tamaño carta | 40 min. | |

Cierre | 5. Cierre Se agradece la participación y se realiza el cierre sintetizando los contenidos de la sesión, enfatizando las desventajas de los mandatos sobre los roles de género, promoviendo la creación de un nuevo perfil de masculinidad (Nuevas masculinidades). | 10 min. | |

Pautas para el desarrollo de la sesión

| |||

CUARTA SESIÓN: Objetivos:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

Asimilación y consolidación de contenidos desarrollados | 1. Recuperando aprendizajes Se solicita a los participantes que indiquen los contenidos o temas tratados en el anterior sesión, el facilitador escribe de forma visible en el papelógrafo o pizarrón y hace una síntesis de lo hablado. | Papelógrafos Marcadores | 5 min. |

Características de la violencia. | 2. Proyección de película “Te doy mis ojos” Se dispone a los participantes con vista a la pantalla para que vean la película “Te doy mis ojos”. Después se dispone a los participantes en círculo, al medio del círculo se distribuyen los cuatro tipos de violencia que están impresos o anotados en hojas bond de colores, cada violencia tiene un color. – Yo, (nombre………………) he cometido violencia (tipo de violencia) ……………contra mi pareja. Es importante que el facilitador tenga la capacidad de motivar a los participantes para realizar la técnica, sin embargo si un hombre no quiere participar de la misma, se debe respetar su decisión. | Data display Equipo de sonido Película “Te doy mis ojos” Hojas de color, donde están impresos los cinco tipos de violencia básicos de género. | 90 min. |

Consecuencias personales, en la mujer y en la familia. | 3. El mundo al revés El facilitador entrega tarjetas a cada participante. | Tarjetas de colores tamaño 15 x 10 cm. Bolígrafos. | 30 min. |

4. Consecuencias de la violencia En base a la primera actividad de la sesión, el facilitador junto a los participantes analizará las consecuencias que tuvieron sus conductas violentas, se hará énfasis en las consecuencias psicológicas, legales, sociales y médicas. Y por último se escoge la vivencia de uno de los participantes, relatada anteriormente, para ejemplificar las etapas del ciclo de la violencia. | Papelógrafo Marcadores Gráfico del ciclo de la violencia | 20 min. | |

Cierre | 5. Cierre Se agradece la participación y se realiza el cierre sintetizando los contenidos de la sesión. | 5 min. | |

Pautas para el desarrollo de la sesión – El facilitador deberá promover la construcción del concepto de “violencia” desde la experiencia de los participantes, logrando de esta manera identificar indicadores de los tipos de violencia. – Es importante que en función a la película “Te doy mis ojos” se sensibilice a los participantes logrando identificar el ciclo de violencia, la incidencia de la violencia sobre la mujer y las características del agresor. – El facilitador deberá explicar además ejemplificar los diferentes tipos de violencia, considerando también los grados de violencia, vale decir manifestaciones sutiles hasta evidentes conductas de maltrato y agresión. – Se debe considerar que durante la ejecución de la técnica el “mundo al revés” se pretende que los participantes logren empatizar con las mujeres en situación de violencia, en ese sentido se puede esperar cierto grado de resistencia. – En cuanto a las consecuencias de la violencia, el facilitador deberá demarcar las áreas de análisis, legal, social y médica, enfatizando que de suceder un nuevo hecho de violencia las consecuencias resultantes serán únicamente responsabilidad de cada usuario. | |||

QUINTA SESIÓN: Objetivos:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

Asimilación y consolidación de contenidos desarrollados | 1. Recuperando aprendizajes Se solicita a los participantes que indiquen los contenidos o temas tratados en el anterior SESIÓN, el facilitador escribe de forma visible en el papelógrafo o pizarrón y hace una síntesis de lo hablado. | Papelógrafos Marcadores | 20 min. |

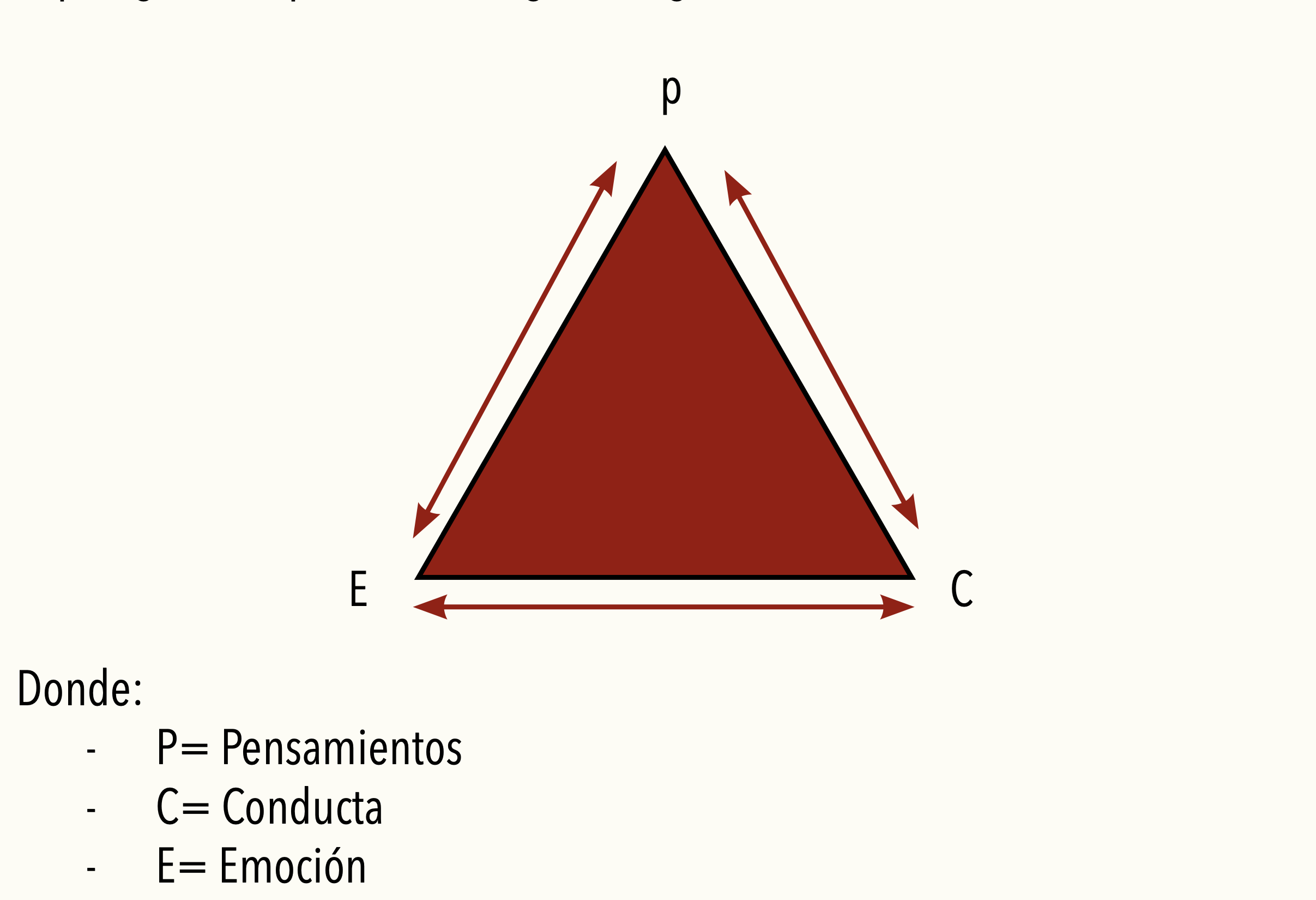

Explicación del comportamiento violento desde la influencia de las cogniciones. | 2. Pensar, sentir, actuar El facilitador, hará una explicación de los componentes del comportamiento violento: pensamientos, emociones y conductas.

Donde:

La importancia de este ejercicio es el de identificar la lógica de la dinámica del pensamiento, la conducta y la emoción y su influencia mutua, considerando además los estresores ambientales. Y enfatizará la influencia que tiene el pensamiento distorsionado en la generación de emociones y conductas desadaptativas, disfuncionales o violentas. | Papelógrafo Marcadores | 60 min. |

Identificación de la situación, pensamiento – emoción – conducta violenta. | 3. “Testimonio de un golpeador” El facilitador lee el testimonio de un caso de violencia de género, a partir del cual identifica la situación, los pensamientos vinculados a la situación y la emoción – conducta asociados a la conducta violenta. “Tuve un problema en carnaval, llegué tomado a mi casa, y discutí con mi esposa. Luego ella sentó una denuncia porque la había golpeado mucho y según ella quería matarla… eso es lo que les dijo a los jueces y le creyeron, además estuvo internada en el hospital. Ya estuve antes en la cárcel por un breve tiempo, por un tema relacionado con la Ley No 1008… y no quería volver otra vez… no quería, además separarme de mis hijos ya durante tanto tiempo, casi dos años. Ahora les voy a demostrar quién soy, me iré a trabajar a las minas, ya lo tengo todo planeado, confío en que ahí ganaré dinero y recuperaré a mi familia. Aunque ahora lo perdí todo, estoy consiguiendo de a poco desde cubiertos, tazas, para rehacer mi vida, aunque me duele no estar con mis hijos y no darles todo lo que ellos quieren”. El facilitador realiza señalamientos dirigidos a evidenciar que el comportamiento violento en contra de sus parejas es producto de una situación (estímulo) que puede frenarse y no dar como resultado una situación violenta, sino que al ser ellos los gestores de su comportamiento, existe la posibilidad de modificarlo mediante el cambio o sustitución de pensamientos, gestión adecuada de emociones y generación de nuevas conductas más adaptativas. Posteriormente el facilitador dará la siguiente consigna: | Pizarra y marcadores Hojas tamaño carta de colores divididas en tres Bolígrafos Testimonio | 90 min. |

Identificación de la situación, pensamiento – emoción – conducta violenta. |

Luego, el facilitador proporciona a cada uno de los hombres, una hoja bond dividida en tres columnas, donde cada hombre debe plasmar en el papel el conflicto recordado, organizado de la siguiente manera:

| Pizarra y marcadores. Hojas tamaño carta de colores divididas en tres. Bolígrafos. Testimonio | 90 min. |

Cierre | 4. Cierre Se agradece la participación y se realiza el cierre sintetizando los contenidos de la sesión. | 10 min. | |

Pautas para el desarrollo de la sesión – Durante el desarrollo de la quinta y sexta sesión el facilitador debe solventar resistencias relacionadas con la capacidad de comprensión de los participantes, esto debido a que muchos de ellos presentan un nivel básico de lectoescritura. – Para superar exitosamente el inconveniente antes mencionado es importante que el facilitador pueda ejemplificar situaciones problemáticas de interelacionamiento de pareja, esto en función al contexto de los participantes. – Es importante que desde el desarrollo de la quinta sesión se procure la comprensión en los participantes de la lógica de la técnica, donde (A) una situación de conflicto con la pareja, involucra necesariamente la generación de pensamientos (B), que posteriormente conllevan a la experimentación de emociones negativas y la realización de determinadas conductas (C). Por ejemplo, A: la esposa no contesta el celular, B: el esposo piensa que se comete infidelidad “seguro se ve con otro hombre” C: el esposo siente ira, inseguridad y miedo a ser abandonado y va en busca de su esposa para corroborar la supuesta infidelidad. – Se recomienda que previamente a la ejecución de ambas sesiones el facilitador se informe con relación a los fundamentos de la terapia racional emotiva y a la terapia cognitiva-conductual. – Es importante que, durante el desarrollo de la técnica de la sexta sesión, el facilitador enfatice en la generación de pensamientos adaptativos ante situaciones problemáticas. Por ejemplo, “no contestó el celular porque pudo ser que no logró escuchar”. | |||

SEXTA SESIÓN: Objetivos:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

Asimilación y consolidación de contenidos desarrollados | 1. Recuperando aprendizajes Se solicita a los participantes que indiquen los contenidos o temas tratados en la anterior sesión, el facilitador escribe de forma visible en el papelógrafo o pizarrón y hace una síntesis de lo hablado. | Papelógrafos Marcadores | 20 min. |

Identificación de pensamientos y conductas desadaptativas. | 2. Identificación de alternativas Se debe pedir a los participantes que identifiquen una situación conflictiva con su pareja (la que les llevó a la situación actual) y escriban en el cuadro de identificación de alternativas.

• Emoción • Pensamientos automáticos • Evidencia a favor de estos pensamientos • Evidencia que no da apoyo a estos pensamientos • Identificar otras alternativas Una vez identificados los contenidos el facilitador trabajará con cada uno de los casos de los participantes. Exponiendo los casos al grupo y ayudando a identificar los pensamientos y emociones asociadas a la situación conflictiva, asimismo el facilitador confrontara los pensamientos sesgados a través del diálogo socrático con los participantes, basándose en los siguientes lineamientos.

| Hojas impresas con el registro de pensamientos. Marcadores. | 150 min. |

Cierre | 3. Cierre Se agradece la participación y se realiza el cierre sintetizando los contenidos de la sesión. | 10 min. | |

Pautas para el desarrollo de la sesión – Durante el desarrollo de la quinta y sexta sesión el facilitador debe solventar resistencias relacionadas con la capacidad de comprensión de los participantes, esto debido a que muchos de ellos presentan un nivel básico de lectoescritura. – Para superar exitosamente el inconveniente antes mencionado es importante que el facilitador pueda ejemplificar situaciones problemáticas de interelacionamiento de pareja, esto en función al contexto de los participantes. – Es importante que desde el desarrollo de la quinta sesión se procure la comprensión en los participantes de la lógica de la técnica, donde (A) una situación de conflicto con la pareja, involucra necesariamente la generación de pensamientos (B), que posteriormente conllevan a la experimentación de emociones negativas y la realización de determinadas conductas (C). Por ejemplo, A: la esposa no contesta el celular, B: el esposo piensa que se comete infidelidad “seguro se ve con otro hombre” C: el esposo siente ira, inseguridad y miedo a ser abandonado y va en busca de su esposa para corroborar la supuesta infidelidad. – Se recomienda que previamente a la ejecución de ambas sesiones el facilitador se informe con relación a los fundamentos de la terapia Racional Emotiva y a la Terapia Cognitiva Conductual. – Es importante que, durante el desarrollo de la técnica de la sexta sesión, el facilitador enfatice en la generación de pensamientos adaptativos ante situaciones problemáticas. Por ejemplo, “no contestó el celular porque pudo ser que no logró escuchar”. | |||

SÉPTIMA SESIÓN: Objetivos:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

Asimilación y consolidación de contenidos desarrollados | 1. Recuperando aprendizajes Se solicita a los participantes que indiquen los contenidos o temas tratados en la anterior sesión, el facilitador escribe de forma visible en el papelógrafo o pizarrón y hace una síntesis de lo hablado. | Papelógrafo Marcadores | 20 min. |

Identificación de emociones | 2. Identificación de emociones A través de la técnica de Lluvia de ideas se recogen opiniones de los participantes sobre las emociones bajo la siguiente consigna: Luego, se forman cuatro grupos de trabajo, se asigna una emoción básica a cada uno: alegría, miedo, ira, tristeza, bajo la siguiente consigna: “cada grupo debe crear una definición de la emoción asignada y analizar los componentes fisiológicos y conductuales de la emoción correspondiente” en otras palabras se puede recurrir a la pregunta ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando sientes miedo, ira, alegría o tristeza? ¿Qué haces cuando sientes esas emociones? Ejemplo: | Papelógrafo Marcadores | 60 min. |

Estímulos generadores de estrés – frustración. Señales corporales de la violencia y la ira. Grado de activación fisiológica. | 3. Conociéndome El facilitador pide a cada participante que exprese verbalmente cómo se siente cuando algo no le sale bien, ya sea en su vida o en su relación de pareja, de esta manera el facilitador le enseña a identificar situaciones o estímulos que le generan estrés y frustración. Después junto al facilitador reconocen las señales o signos físicos antes de la agresión a través de la siguiente técnica:

En círculo, el facilitador debe profundizar la reflexión sobre las etapas de acumulación de tensión y explosión de ira que llevan a la violencia, en base a las características personales y comunes representadas en la silueta y el momento en el que debe actuarse, a través del termómetro, para tomar control de la situación. | Marcadores. Pizarra o papelógrafo. Gráfico de un termómetro dividido en tres colores: amarillo, naranja y rojo | 60 min. |

Comprensión de emociones | 4. Teatro de emociones A través de esta técnica se refuerza y trabaja el reconocimiento de emociones. Se pide a cada participante que dramatice una emoción que el facilitador elegirá y le dirá de manera secreta, el resto de los participantes tiene que adivinar cuál es la emoción que se está escenificando. El facilitador puede ir escogiendo algunas de las dramatizaciones y pedirle al participante que comente cómo siente esa emoción y en qué situaciones. | 50 min. | |

Cierre | 5. Cierre Se agradece la participación y se realiza el cierre sintetizando los contenidos de la sesión. | Ninguno | 10 min. |

Pautas para el desarrollo de la sesión – Se debe considerar que gran porcentaje de los participantes no tienen conciencia innata de los signos precedentes a sus emociones, por lo que la intervención inicial durante este módulo debe dirigirse a identificar dichos indicadores. – En primera instancia el facilitador debe puntualizar que el objetivo de este módulo es el regular de mejor manera la expresión del enojo, y no evitar enojarse o expresar esta emoción. – Es común que los participantes arraiguen la idea de “es mejor callarse y no decir nada” por lo que el facilitador debe puntualizar que la expresión de emociones es paulatina y gradual, sin necesariamente llegar a la explosión. – En ese sentido, el facilitador podrá exponer algunos de los principales factores estresores para la acumulación de tensión, por ejemplo, dificultades laborales, problemas de relacionamiento interpersonal, dificultades en la crianza y manejo conductual de los hijos, dificultades económicas, insatisfacción de necesidades básicas, etc. – Durante la identificación de estrategias para la regulación emocional, el facilitador debe promover la valoración y pertinencia de las mismas entre los participantes, es decir qué estrategias son más útiles y en qué contextos. – Al finalizar el módulo el facilitador podrá invitar a los participantes a poner en práctica las estrategias planteadas en situaciones cotidianas para evidenciar el nivel de eficacia. | |||

OCTAVA SESIÓN:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

Asimilación y consolidación de contenidos desarrollados | 1. Recuperando aprendizajes Se solicita a los participantes que indiquen los contenidos o temas tratados en la anterior sesión, el facilitador escribe de forma visible en el papelógrafo o pizarrón y hace una síntesis de lo hablado. | Papelógrafo Marcadores | 20 min. |

Reforzar la identificación de la ira. | 2. La ira A través de una Lluvia de ideas, el facilitador pide a los participantes que manifiesten lo que conocen sobre la emoción de la ira. Tomando en cuenta las opiniones, el facilitador realiza una exposición sobre las principales características y respuestas de la ira, enfatizando en que, si no hay un control de la misma, se puede manifestar de forma muy desproporcionada y agresiva. El facilitador, después de la explicación realiza preguntas a los participantes de cuándo han sentido esta emoción y describan la situación y sus respuestas a nivel cognitivo, fisiológico y conductual. Se finaliza realizando una reflexión sobre la importancia que tienen los pensamientos para el control de las respuestas de ira. | 40 min. | |

Ira como emoción asociada a la violencia contra la pareja. Diferencia entre tensión – relajación. Método de relajación progresiva de Jacobson. | El facilitador procede a pedir a cada participante que repiense el acto violento que ha cometido y qué estrategia cree que le podría servir en un momento de crisis donde puede comportarse violento con su pareja u otra persona. 3. Relajación Los ejercicios corporales tienen un efecto positivo en el cuerpo y la mente, estos pueden ser: ejercicios de relajación, estiramiento, equilibrio, coordinación, empoderamiento, percepción/conciencia sensorial, fortalecimiento, (auto)-masajes e imaginaciones. Para iniciar, se dará la siguiente consigna (10 minutos): – “Quisiera que se sienten cómodos, con la espalda apoyada en la silla, las piernas y los pies deben estar apoyados en el piso, las manos sobre los muslos. A continuación, les pedimos abrir los ojos lentamente, para continuar con ejercicios de tensión – distensión para la nuca, la espalda y las manos que se puedan utilizar para tranquilizarse en momentos en los que se sientan tensos: | Música Reproductor de CD | 70 min. |

Ira como emoción asociada a la violencia contra la pareja. Diferencia entre tensión – relajación. Método de relajación progresiva de Jacobson. | Se da la siguiente consigna:

Para cerrar la técnica se debe recomendar hacer relajación cuando se sientan tensos, evitando la acumulación de tensión que podría desembocar en reacciones violentas. | Música Reproductor de CD | 70 min. |

4. Regulación de la ira El facilitador pide a los participantes que manifiesten opiniones respecto a controlar la ira, las cuales serán anotadas en un papelógrafo o pizarrón. Posteriormente, el facilitador aporta con otras técnicas, tendrá que ir poniendo ejemplos y explicar la técnica si es necesario como en el caso del “diálogo interno”. Ejemplos:

| Papelógrafo con lista de técnicas. | 40 min. | |

Cierre | 5. Cierre Se agradece la participación y se realiza el cierre sintetizando los contenidos de la sesión. | 10 min. | |

Pautas para el desarrollo de la sesión – Se debe considerar que gran porcentaje de los participantes no tienen conciencia innata de los signos precedentes a sus emociones, por lo que la intervención inicial durante este módulo debe dirigirse a identificar dichos indicadores. – En primera instancia el facilitador debe puntualizar que el objetivo de este módulo es el regular de mejor manera la expresión del enojo, y no evitar enojarse o expresar esta emoción. – Es común que los participantes arraiguen la idea de “es mejor callarse y no decir nada” por lo que el facilitador debe puntualizar que la expresión de emociones es paulatina y gradual, sin necesariamente llegar a la explosión. – En ese sentido, el facilitador podrá exponer algunos de los principales factores estresores para la acumulación de tensión, por ejemplo, dificultades laborales, problemas de relacionamiento interpersonal, dificultades en la crianza y manejo conductual de los hijos, dificultades económicas, insatisfacción de necesidades básicas, etc. – Durante la identificación de estrategias para la regulación emocional, el facilitador debe promover la valoración y pertinencia de las mismas entre los participantes, es decir qué estrategias son más útiles y en qué contextos. – Al finalizar el módulo el facilitador podrá invitar a los participantes a poner en práctica las estrategias planteadas en situaciones cotidianas para evidenciar el nivel de eficacia. | |||

NOVENA SESIÓN:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

Asimilación y consolidación de contenidos desarrollados | 1. Recuperando aprendizajes Se solicita a los participantes que indiquen los contenidos o temas tratados en la anterior sesión, el facilitador/a escribe de forma visible en el papelógrafo o pizarrón y hace una síntesis de lo trabajado. | Papelógrafo Marcadores | 20 min. |

Identificación de problemas recurrentes en la pareja | 2. Nuestros principales problemas A partir de una Lluvia de ideas se solicita a los participantes identificar los principales problemas o conflictividades vividas por ellos con sus parejas. Será importante que el facilitador sintetice y anote las características y áreas de conflicto identificadas por los participantes, por ejemplo: celos, infidelidad, sexualidad, gestión de la economía, consumo de bebidas alcohólicas, parentalidad, etc. | Papelografo Marcadores | 60 min. |

Identificación de patrones de comunicación disfuncionales en la pareja | 3. Role playing Se solicita que en parejas escenifiquen de manera clara alguna situación problemática de pareja que hayan tenido: se debe identificar el contexto del problema y el discurso de cada uno de los protagonistas. A partir de esto, los demás participantes interpretan el papel de “observadores” para lo cual deben prestar atención. El facilitador/a puede determinar cuándo finaliza la representación, pueden ser de 5 a 15 minutos. Luego, el facilitador/a debe pedir al resto del grupo que exponga sus sentimientos, pensamientos sobre lo observado, para esto puede utilizar algunas preguntas apoyando el análisis hacia la identificación de los patrones de comunicación disfuncionales que hayan sido identificados dentro de la representación. | Pelucas Ropa | 60 min. |

4. Análisis grupal Se divide a los participantes en grupos, de acuerdo al número. Se pide que realicen un análisis, bajo las siguientes preguntas:

Reflexión: Se realiza la reflexión en función a la identificación de las conductas disfuncionales sin direccionar, ni pretender modificar ninguna manifestación del comportamiento de los participantes. | 30 min. | ||

Cierre | 5. Cierre Se agradece la participación y se realiza el cierre sintetizando los contenidos de la sesión. | 10 min. | |

Pautas para el desarrollo de sesión – El facilitador debe ejemplificar los distintos modelos de comunicación en pareja, esto contextualizando los ejemplos a las experiencias de los participantes. – Es importante que la valoración de patrones disfuncionales de comunicación se realice a partir de la identificación de costos y beneficios. – Así también, el facilitador puede reforzar que el hecho de generar patrones de comunicación alternativos disminuirá la presencia de conflictos al interior de la pareja y facilitará en la consecución de soluciones. – Es importante que los participantes optimicen su capacidad de decir claramente lo que sienten y lo que quieren. – Otro aspecto relevante será que durante una discusión en pareja no se debe hablar del pasado, aunque se puede determinar un tiempo concreto de unos días (3 a 4) para retomar y aclarar temas recientemente transcurridos. Durante la sesión el facilitador podrá explicar, ejemplificar y entrenar alternativas en fallos de la comunicación del emisor (órdenes inadecuadas, chantaje, ridiculización, menosprecio, actitud vengativa) y del receptor (interpretación errónea o tergiversada, asimilación arbitraria del mensaje). | |||

DÉCIMA SESIÓN:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

Asimilación y consolidación de contenidos desarrollados | 1. Recuperando aprendizajes Se solicita a los participantes que indiquen los contenidos o temas tratados en la anterior sesión, el facilitador/a escribe de forma visible en el papelógrafo o pizarrón y hace una síntesis de lo hablado. | Papelógrafo Marcadores | 20 min. |

Comunicación asertiva como estrategia para la resolución de conflictos | 2. Conductas asertivas El facilitador/a solicita a los participantes que identifiquen un conflicto de pareja, anota los temas propuestos en un papelógrafo y se escoge por votación qué tema se va a tratar. A continuación, los participantes integran los grupos designados con los cuales justifican y argumentan sobre su opinión frente al tema, las opiniones deben ser contrarias, por ejemplo: La paternidad responsable: Un grupo estará a favor y el otro en contra. Cuando ambos grupos hayan asumido su postura tienen que defenderla frente al otro grupo. Luego, el facilitador explica los diferentes estilos de comunicación: comunicación pasiva, asertiva y agresiva. El facilitador/a continúa la técnica realizando las siguientes preguntas:

Para finalizar cada grupo manifiesta su posición respecto al tema en debate de forma asertiva. | 60 min. | |

3. Pienso luego, dejo de ser macho Se divide a los participantes en grupos de tres personas, cada integrante tendrá un rol (agresivo, asertivo, pasivo) para comunicarse de acuerdo a las situaciones que el facilitador/a vaya dando bajo la siguiente consigna: “Voy a comentarles diferentes situaciones y de acuerdo al rol que les haya tocado, quiero que expresen cómo comunicarían su respuesta”. Ejemplo: – “Imagina que tu hija no hizo la tarea” – “imagina que tienes mucho deseo sexual y tu pareja no quiere tener relaciones”. Reflexión: Una vez concluida la técnica el facilitador/a resaltará la importancia de expresar los pensamientos y emociones de manera asertiva, basándose en los principios de esta; respeto, igualdad, dominio de emociones y cortesía. | 30 min. | ||

Cierre | 4. Cierre Se agradece la participación y se realiza el cierre sintetizando los contenidos de la sesión. | 10 min. | |

Pautas para el desarrollo de sesión – El facilitador debe ejemplificar los distintos modelos de comunicación en pareja, esto contextualizando los ejemplos a las experiencias de los participantes. – Es importante que la valoración de patrones disfuncionales de comunicación se realice a partir de la identificación de costos y beneficios. – Así también, el facilitador puede reforzar que el hecho de generar patrones de comunicación alternativos disminuirá la presencia de conflictos al interior de la pareja y facilitará en la consecución de soluciones. – Es importante que los participantes optimicen su capacidad de decir claramente lo que sienten y lo que quieren. – Otro aspecto relevante será que durante una discusión en pareja no se debe hablar del pasado, aunque se puede determinar un tiempo concreto de unos días (3 a 4) para retomar y aclarar temas recientemente transcurridos. Durante la sesión el facilitador podrá explicar, ejemplificar y entrenar alternativas en fallos de la comunicación del emisor (órdenes inadecuadas, chantaje, ridiculización, menosprecio, actitud vengativa) y del receptor (interpretación errónea o tergiversada, asimilación arbitraria del mensaje). | |||

ONCEAVA SESIÓN:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

Asimilación y consolidación de contenidos desarrollados | 1. Recuperando aprendizajes Se solicita a los participantes que indiquen los contenidos o temas tratados en la anterior sesión, el facilitador/a escribe de forma visible en el papelógrafo o pizarrón y hace una síntesis de lo hablado. | Papelógrafo Marcadores | 20 min. |

2. Explicación de los componentes de recaída en la fase de mantenimiento

Se procurará que las definiciones sean claras y sencillas, se sugiere que el facilitador/a ejemplifique estos conceptos con las vivencias personales de los participantes.

En este caso el facilitador/a podrá usar las siguientes consignas:

| Pizarrón o paleógrafo Marcadores | 70 min. | |

Factores de riesgo que pueden predisponer la conducta violenta | 3. Repaso de avances En esta actividad el facilitador/a realizará un feedback o retroalimentación de todos los aspectos trabajados desde el inicio del programa hasta el momento. En este sentido, deberá puntualizar los contenidos desarrollados en un papelógrafo o pizarrón para que los participantes puedan visualizarlos. Seguidamente el facilitador/a dará la siguiente consigna: “Ahora les entregaré las hojas en las que trabajamos durante diferentes sesiones, para que recuerden como empezaron, revisen lo que escribieron porque dentro un momento nos dirán que sienten ahora”.

| Pizarrón o papelografo Marcadores Hojas trabajadas por los participantes durante las primeras sesiones | 80 min. |

Reflexión: El facilitador/a deberá orientar sus intervenciones en el incremento de la motivación al cambio de los participantes, esto puede ser logrado a través del énfasis en los logros obtenidos en cada caso, asimismo es importante que se mencione que a pesar de su esfuerzo, todavía se tiene que continuar trabajando para alcanzar y mantener este cambio, introduciendo de esta manera el contenido de la siguiente sesión; identificación de factores de riesgo, Plan de emergencia y soluciones alternativas. Al final de esta técnica se pedirá a los participantes que devuelvan las hojas proporcionadas. | |||

Cierre | 4. Cierre Se agradece la participación y se realiza el cierre sintetizando los contenidos de la sesión. | 10 min. | |

Pautas para el desarrollo de la sesión – El objetivo de las dos últimas sesiones es identificar factores de riesgo dinámicos (déficit en habilidades) que podrían generar nuevos comportamientos violentos. – Es importante que el facilitador pueda hacer un resumen reflexivo del transcurso del proceso terapéutico, contrastando el estado inicial frente al estado actual. – Durante el desarrollo de las sesiones se debe reforzar positivamente los logros obtenidos durante el proceso con el objetivo de incrementar la autoeficacia percibida de los mismos. – En el proceso de identificación de riesgos se debe guiar a los participantes para que los factores predisponentes se enmarquen en la realidad, además de identificar cuáles se podrían presentar con mayor frecuencia. | |||

DOCEAVA SESIÓN: Objetivos:

| ||||||||||||||||||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo | |||||||||||||||

Asimilación y consolidación de contenidos desarrollados | 1. Recuperando aprendizajes Se solicita a los participantes que indiquen los contenidos o temas tratados en la anterior sesión, el facilitador/a escribe de forma visible en el papelógrafo o pizarrón y hace una síntesis de lo hablado. | Papelógrafo Marcadores | 20 min. | |||||||||||||||

Factores de riesgo para la reaparición de comportamientos violentos | 2. Identificando riesgos El facilitador/a pedirá a 3 participantes que puedan describir para el grupo una situación en la que se produjo una conducta problemática (violenta), en consecuencia, se podrá estimular el análisis con las siguientes preguntas: – ¿Dónde y cuándo se produjo la conducta? – ¿Qué otras personas estaban presentes en ese momento y cómo les afectó? – ¿Qué conseguiste con tu conducta? ¿Cuál era tu propósito? Una vez culminado el análisis, el facilitador/a enfatizará en la importancia de darse cuenta de diferentes elementos que aumentan la probabilidad de suceder un comportamiento violento.

| Pizarra o papelógrafos Marcadores Hojas de registro (ver anexos) | 70 min. | |||||||||||||||

Factores de riesgo para la reaparición de comportamientos violentos | Se pedirá a los participantes que puedan llenar el registro identificando una o varias situaciones en las que hayan tenido un comportamiento violento con sus parejas, de la misma manera deben identificar las circunstancias, personas, emociones y efectos o consecuencias positivas como negativas. A continuación, se plantea un ejemplo del registro:

Una vez culminado el registro se pide a los participantes que puedan compartir brevemente una situación que anotaron en el registro. Consecuentemente el facilitador puntualizará y orientará las intervenciones de los participantes ayudando en la identificación de factores de riesgo frecuentes en las situaciones descritas, estos factores pueden ser clasificados en las siguientes categorías:

| Pizarra o papelógrafos Marcadores Hojas de registro (ver anexos) | 70 min. | |||||||||||||||

Pautas de actuación de emergencia ante situaciones de riesgo | 3. Plan de emergencia Durante esta actividad el facilitador/a se enfocará en la información obtenida de la Identificación de factores de riesgo, y solicitará a los participantes que en 4 grupos puedan plantear en un papelógrafo un plan de emergencia para evitar incurrir nuevamente en comportamientos violentos. El facilitador/a podrá orientar la elaboración de este plan de acuerdo a los contenidos desarrollados durante el programa. Se recomienda usar la siguiente consigna: – “Ahora cada grupo deberá elaborar un plan de emergencia en caso esté a punto de suceder un comportamiento violento, recuerden que pueden proponer las estrategias y técnicas que vimos durante las sesiones o si quieren también pueden plantear otras estrategias”. Una vez finalizada la actividad, se pedirá que los grupos pasen a explicar sus planes de emergencia y de qué manera podría ayudarles ante comportamientos violentos. Finalmente se hará una reflexión sobre la importancia de que cada participante debe emplear y buscar estrategias de manejo de factores de riesgo y así evitar recaer en comportamientos violentos. | Papelógrafos Marcadores Maskin | 70 min. | |||||||||||||||

Cierre | 4. Cierre El facilitador/a agradece la participación y colaboración de cada uno de los participantes, resaltando el cambio y progreso percibido en el grupo, enfatizando que las estrategias aprendidas durante el proceso son herramientas que permitirán mejorar su relacionamiento con sus parejas u otras personas. También es importante permitir que los participantes puedan expresar sus impresiones sobre el proceso desarrollado. | 20 min. | ||||||||||||||||

Pautas para el desarrollo de la sesión – El objetivo de las dos últimas sesiones es identificar factores de riesgo dinámicos (déficit en habilidades) que podrían generar nuevos comportamientos violentos. – Es importante que el facilitador pueda hacer un resumen reflexivo del transcurso del proceso terapéutico, contrastando el estado inicial frente al estado actual. – Durante el desarrollo de las sesiones se debe reforzar positivamente los logros obtenidos durante el proceso con el objetivo de incrementar la autoeficacia percibida de los mismos. – En el proceso de identificación de riesgos se debe guiar a los participantes para que los factores predisponentes se enmarquen en la realidad, además de identificar cuáles se podrían presentar con mayor frecuencia. – Al finalizar la identificación de estrategias adecuadas para el manejo de situaciones y contextos estresantes el facilitador deberá comunicar la predisposición del mismo para volver a ver a cada participante cuando ellos lo consideren necesario, esta actitud de apertura tiene por objetivo mantener una adecuada alianza terapéutica tras el cierre del proceso. | ||||||||||||||||||