5.4. Plan y protocolos de psicoterapia grupal para mujeres en situación de violencia

5.4.1. Grupos psicoterapéuticos para mujeres en situación de violencia de pareja

Contribuir a que las mujeres en situación de violencia de pareja, reivindiquen su derecho a una vida libre de violencia, fortaleciendo su autoestima y capacidad de resolución de sus problemas, en la perspectiva de romper el ciclo de violencia.

2) Resultados esperadosLas mujeres que concluyen el proceso, tienen las siguientes habilidades:

-

- Cuestionan la violencia machista y establecen una red de apoyo social.

- Tienen capacidad de denuncia.

- Fortalecen e incrementan su autoestima.

- Tienen capacidad de afrontar, resolver problemas y tomar decisiones.

- Establecen metas concretas a corto y mediano plazo.

Al ser grupos de psicoterapia son grupos estructurados, esto significa que solo pueden incorporarse nuevas participantes durante las tres primeras sesiones. Se trabaja con 10 a 15 mujeres, un día a la semana durante un promedio de tres hrs., en un ciclo comprendido por 10 sesiones. La intervención psicoterapéutica tiene las siguientes características:

-

- Es de corta duración.

- Es activa – directiva, es decir que los cambios requieren compromiso de la persona.

- Está orientada en el presente. La reflexión del pasado tiene la finalidad de generar cambios en la vida actual de la persona.

- El modelo conductual-cognitiv y la sociometría, son fundamentales en el tratamiento en las distorsiones a nivel de pensamiento que afectan de forma negativa en su forma de representarse en el mundo y conducen a desarrollar emociones disfuncionales.

- Psicoeducación: información, construcción colectiva de conocimientos

- Recursos reflexivos: diálogo, sociometría, reflexión individual y grupal

- Recursos psicoterapéuticos: contención grupal, reestructuración cognitiva, representaciones simbólicas, entrenamiento de resolución de problemas y autorregulación emocional, entrenamiento en relajación y respiración, percepción y conexión corporal.

a) Población:

Las mujeres que conforman los grupos psicoterapéuticos son denunciantes ante el servicio por violencia física, psicológica, emocional y económica en el ámbito de pareja. Al momento de ingresar al grupo, se encuentran con apoyo jurídico y psicológico individual y ya cuentan con una valoración inicial.

b) Rol de la facilitación:

La facilitadora da los parámetros del funcionamiento, dirige los entrenamientos concretos y di- námica del grupo, es quien moviliza y mantiene la comunicación, la participación espontánea y democrática, anuncia e introduce temas y asigna las tareas para desarrollar. Observa las intervenciones e interacciones, contiene emocionalmente a las participantes, retroalimenta y hace devoluciones de las reflexiones al grupo.

Se precisa que la facilitadora de los grupos psicoterapéuticos sea una psicóloga mujer, al igual que la cofacilitadora en el caso de que hubiera.

c) Orientaciones para la facilitadora:

-

-

- Debe tener en cuenta el objetivo planteado, para el desarrollo del taller.

- Tener una actitud amable y empática, para crear un clima cálido y de confianza.

- Tener un lenguaje claro, concreto y sencillo.

- Tener pleno conocimiento de los enfoques temáticos.

- Tener conocimiento de y mínima experiencia en terapia cognitiva-conductual.

- El abordaje de la temática de la violencia debe realizarse desde el enfoque de género y feminista.

- Debe facilitar el análisis y reflexión de la violencia a partir de las experiencias de vida de las participantes.

- Al inicio del taller debe priorizar la socialización de experiencias de las mujeres.

- Promover una participación espontánea y democrática de las mujeres.

- Debe motivar al diálogo y retroalimentación entre las participantes y la facilitadora.

-

El proceso cuenta con los siguientes enfoques teóricos:

a) Perspectiva de género

La perspectiva de género en lo referido a la violencia contra la mujer, analiza los factores estructurales sociales, económicos y culturales que la mantienen y la promueven, permite comprender que las asimetrías patriarcales de poder estructuran las relaciones sociales. Los diferentes tipos de violencia son expresión del sistema patriarcal que determina la socialización genérica, establece y naturaliza la supuesta supremacía del género masculino y con ella la sumisión y opresión de la mujer y el género femenino. Desde este análisis de las relaciones interpersonales y sociales es importante incorporar la identificación de los mandatos históricos del sistema patriarcal que son la base de la socialización genérica, de los roles, conductas y estereotipos de género aprendidos; por ello es de hacer explícitas las desigualdades jerárquicas, el manejo del poder y del control en la relación de pareja, así como la necesidad de desnaturalizar la violencia por ser el mecanismo de control y condicionamiento patriarcal hacia las mujeres.

b) Psicología cognitivo – conductual

Este enfoque es fundamentado en las teorías de procesamiento de la información por el aparato psicológico y en el papel reforzador que la conducta tiene sobre el pensamiento del individuo. La terapia cognitiva conductual se dirige esencialmente a modificar las cogniciones distorsionadas o desadaptativas y las conductas que tales cogniciones generan (Wright y Beck, 2001). La intervención, se enfoca en el proceso de reestructuración cognitiva:

-

-

-

- Explicación del componente cognitivo (pensamiento, emoción, conducta y activación psicofisiológica).

- Identificación de distorsiones cognitivas sobre los roles de géneros.

- Contrastación lógica y empírica de pensamientos desadaptativos.

- Generación de nuevos pensamientos más adaptativos.

- Práctica de pensamientos alternativos.

-

-

En esta dinámica, se pueden identificar las siguientes características de las mujeres en situa- ción de violencia con mayor frecuencia.

Área conductual:

-

-

-

- La mujer oculta ante el entorno social la violencia que sufre de la pareja.

- Opta por conductas contradictorias, por ejemplo, denuncia el maltrato y luego retira la denuncia.

- Adopta una conducta sumisa y obediente para no ser objeto de violencia.

- Expresa sus emociones contenidas, por ejemplo, agresión como conducta de respuesta.

- Presenta conductas de huida, temor.

- Cualquier estímulo externo provoca una reacción emocional negativa.

-

-

Área cognitiva:

-

-

-

- La mujer se percibe a sí misma sin posibilidades de salir de la situación en la que se encuentra.

- Piensa que nunca podrá valerse por sí misma y que el poder y control de todo, lo tiene su pareja.

- Pueden presentar ideas de suicidio.

- El abuso emocional del que es objeto tiene como consecuencia que la mujer se vea inútil, tonta, loca; pueden llegar a dudar de sus propias percepciones e ideas.

- Puede presentar pensamiento de tipo automático que no responden a la causa o distorsiones cognitivas.

-

-

Área relacional:

-

-

-

- Se establece un control de la relación por parte del hombre violento, lo que hace que la mujer se constituya dependiente hacia éste.

- Tiende al aislamiento del entorno familiar y social.

-

-

c) Sociometría

La sociometría, creada por el psiquiatra y psicodramatista Jakob Lévy Moreno, es un método psicosocial, cuyo objetivo es la medición cuantitativa de las relaciones interpersonales. Su base es la reflexión y espontaneidad de la persona, quien llega a ser sujeto-actor de la misma investigación y evaluación de resultados. La Sociometría en Acción es una rama específica: siempre que se trabaja en acción (movimiento y expresión corporal) para conocer la composición de un grupo, las diferencias y afinidades entre sus integrantes o la dinámica de relaciones establecida entre ellas/os, se utilizan recursos de la sociometría en acción (Bello, 2013).

d) Psicoeducación

La psicoeducación intenta aportar la mayor y más clara información a las mujeres sobre la situación de violencia que viven, desde un enfoque de género y salud mental, esto implica informar sobre las características de la violencia, y las posibles consecuencias para ellas y sus hijas/os, de esta forma se promueve un rol activo en tanto la toma de decisiones y resolución de problemas. Al momento de buscar ayuda, la mayoría de las mujeres tiene muy poca información sobre la situación que viven, tanto en lo afectivo emocional, síntomas que presentan, como en las características mismas de la violencia.

Esta situación atraviesa cualquier nivel económico, cultural de las mujeres, la mayoría presenta dificultades para entender la situación de violencia que viven y requieren trabajar sus recursos para hacer frente a su problema de forma más eficaz.

e) Psicología desde la orientación feminista

Se considera que la violencia hacia las mujeres es multicausal. Estas diferentes causas podrían ser individuales, sociales e incluso específicas de cada caso. Sin embargo, en la base de estas causas se encuentra el sistema patriarcal y su ideología que desemboca los roles de género y las relaciones de poder que determinan las relaciones entre hombres y mujeres.

Es por eso que la recuperación de mujeres que sufren violencia no debe limitarse únicamente al cambio de conducta, sino a generar una actitud crítica y reflexiva al sistema social y cultural que nos educa naturalizando la violencia de género, impulsando de esta manera romper el ciclo de la violencia.

Si no se cuestiona el modelo social de base que condena a muchas mujeres a vivir sometidas a unos prejuicios que las convierten en “posesión afectiva” de sus compañeros y, por tanto, sometidas a ellos y a sus mandatos, cualquier otra actuación resultará, necesariamente, insuficiente (Sau, 2001).

5) Ejes temáticos de los grupos psicoterapéuticosa) Construcción de identidades

Mujeres y hombres asumen la identidad de género, a partir de los roles, poderes, espacios y simbolizaciones que la sociedad patriarcal asigna a cada uno de los géneros-clase-etnia. Esta asignación se da y se reproduce desde el momento en el que se está en el vientre de la madre, en los primeros años y durante toda la vida, es decir que la sociedad patriarcal define como una mujer y un hombre deben pensar, sentir y actuar. Esto se opera a través de vínculos o relaciones personales cargadas de afecto, lo que produce un impacto emocional profundo y una forma de pensarse y sentirse a sí mismo/a como hombre y mujer (Jarabo, Blanco, 2004).

De esta manera se espera que la mujer desarrolle el rol de esposa y madre sacrificada y sublime. Sus funciones y obligaciones son: reproductoras, cuidadoras, educadoras, sanadoras de la pareja y de los hijos, dentro su espacio doméstico. Esto contribuye a la dependencia económica, social y sexual de la mujer y la falta de individualidad. Del hombre se espera que sea la autoridad y cabeza de familia, en el que se deposita el poder económico, social y sexual. Si un hombre no es proveedor, valiente o dominante socialmente es percibido como “poco hombre”.

b) Violencia de género

Consiste en varias formas de abuso de poder, que tiene como objetivo subordinar y dominar a las mujeres. La teoría de género, es la que mejor nos permite comprender las razones por las que se da, reconociendo al machismo amparado en el pensamiento patriarcal, como el principal causante del maltrato hacia las mujeres.

Las relaciones inequitativas entre hombres y mujeres a partir de su identidad, ha dado lugar a que éstos ejerzan relaciones asimétricas y de poder vulnerando los derechos de las mujeres en diferentes ámbitos de su vida, ya sea social, laboral, político o en el ámbito intrafamiliar o doméstico. Tal es así, que la mujer no pudo acceder durante mucho tiempo al ámbito público y menos aun hacer denuncias respecto a su situación de opresión, exclusión y explotación.

c) Autoestima individual y colectiva

La autoestima es aceptarse, conocerse, respetarse y valorarse tal como una es, a partir de reconocer las propias cualidades y debilidades para el logro satisfactorio de los objetivos y proyectos personales. La autoestima se desarrolla desde lo interno, lo individual, desde el propio yo, pero también desde lo externo, desde el ambiente y las personas que nos rodean, la sociedad y la cultura que constantemente emiten mensajes que influyen en la autoestima. La autoestima, igual que la identidad subjetiva, está en constante desarrollo tanto de afirmaciones como de cambios, dependiendo de las experiencias interpersonales y vivencias intrapsíquicas.

La autoestima parte de la conciencia de que cada mujer tiene recursos propios, habilidades y capacidades subjetivas y prácticas que son parte de ella misma. Esta conciencia de la autoestima conduce a que cada mujer visualice y aprecie estas cualidades y habilidades, las potencie y las comparta con otras mujeres, reconociendo la visión de que cada mujer puede compartir y aprender algo de otra mujer. Citando textualmente a Lagarde: “El esfuerzo es grupal y colectivo, al valorar y reconocer a cada mujer y sus aportes, contribuimos a crear la autoridad de las mujeres: dimensión simbólica legítima de la identidad, cimiento de autoestima personal y colectiva”. Esto posibilita una aceptación de sí misma y un reconocimiento de la otra, por tanto “Fortalecer la autoestima consiste en lograr el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres” (Lagarde, 2010, pág. 13).

En ese sentido, siendo que la cultura y sociedad que nos rodea se caracteriza por ser machista, la autoestima colectiva de mujeres se ve dañada por las condiciones de género desiguales e inequitativas las cuales deben ser cuestionadas para entender formas de relacionamiento con ética de equidad e igualdad donde se legitiman actos de abuso de poder como la violencia contra las mujeres (Lagarde, 2010).

d) Resolución de problemas y toma de decisiones

Las mujeres en situación de violencia, entran en situaciones de alta dependencia y romper estas relaciones, supone de decisiones enérgicas. La toma de decisiones constituye un proceso sujeto a cambios, que más de las veces están en relación a que la mujer debe percatarse de la frecuencia y de la intensidad de la violencia que la pone en riesgo física y psicológicamente.

En las mujeres, para la toma de decisiones y la resolución de problemas es importante trabajar dos elementos: la asertividad y las habilidades sociales. Entendiendo la asertividad como la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular, agredir/maltratar. Y las habilidades sociales como el desarrollo de comportamientos más seguros, con mayores posibilidades de comunicación de necesidades, demandas e intereses en sus relaciones con la pareja, hijos, pares, etc.

La resolución de problemas, se define como un proceso cognitivo-conductual autodirigido por el cual la persona intenta identificar soluciones efectivas para problemas específicos. Es una actividad consciente, racional, que exige esfuerzo para mejorar una situación problemática o para reducir el estado emocional negativo o ambas (Ruiz et al., 2012). Las principales dimensiones de la resolución de problemas son:

-

-

-

- La orientación al problema, es un proceso metacognitivo con una función motivacional, y que se refiere a las creencias y actitudes generalizadas de una persona sobre los problemas y el estrés del entorno, así como sobre su habilidad para resolverlos.

- El estilo de solución de problema, que se refiere al tipo de actividades cognitivo conductuales que una persona pone en marcha en su intento de afrontar los problemas de la vida, puede ser exitoso o racional, o puede ser disfuncional o desadaptativo: estilo impulsivo y evitativo (Ibídem).

-

-

Al poseer poca autodeterminación las mujeres en situación de violencia, no están en condiciones favorables para afrontar problema, no asumen posición activa ante las dificultades, ni valoran objetivamente sus causas y consecuencias (López A., et al., 2006). Es por eso que la Defensoría de la Mujer está dirigida a fortalecer:

-

-

-

- Orientación positiva hacia el problema

- Definición y formulación del problema

- Generación de alternativas

- Toma de decisiones

- Verificación de la solución escogida.

-

-

e) Metas realistas a corto y mediano plazo

- Para que las mujeres en situación de violencia puedan establecer y lograr metas realistas es imprescindible haber cuestionado y (parcialmente) deconstruido los elementos de subordinación y dominación de la socialización patriarcal, haber reforzado la autoestima, reflexionado sobre las repercusiones de la violencia y la interiorización del “ser mujer” en un contexto histórico-cultural concreto. A partir de allí, las mujeres inician un nuevo proceso de construcción de su identidad, a partir de sus recursos personales y relacionales para lograr una forma diferente de percibirse y comunicarse con su entorno. Para iniciar esta planificación de metas a corto y mediano plazo es necesario conocer las bases con las que cuentan las mujeres. Las bases son las siguientes:

-

-

-

- Identificar las fortalezas y las debilidades de sí misma.

- Partir del momento de vida en el que se encuentra, tomando en cuenta la edad, intereses, necesidades y ponderarlas.

- Identificar el futuro que se quiere tener, para ello hay que imaginar qué se quiere, y cuáles son las metas respectivas y posibles caminos para lograrlas.

- Identificar los aspectos de la realidad que favorece o que dificultan el alcance de las metas establecidas.

- Ver de manera retrospectiva y presente con qué dificultades y obstáculos se cuenta, cuáles son de una misma y cuáles de los demás.

- Plantearse pasos importantes en la que una se debe responder: ¿cuál es mi realidad? ¿qué tengo? ¿qué necesito? ¿qué puedo hacer? y ¿qué voy hacer?

-

-

| COMPONENTE |

COHESIÓN GRUPAL |

VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES E IDENTIDAD FEMENINA |

AUTOESTIMA INDIVIDUAL Y COLECTIVA |

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS |

AUTOEVALUACIÓN |

||||||

|

Sesión |

Primera |

Segunda |

Tercera |

Cuarta |

Quinta |

Sexta |

Séptima |

Octava |

Novena |

Décima |

|

| Recursos de la Psico-educación | Grupo de mujeres como red de confianza | Identidad femenina Violencia de pareja Plan de seguridad | Consecuencias de la violencia en lo personal e interrelacional | Autoestima individual Autoestima colectiva | Autoestima individual Autoestima colectiva Autoimagen | Orientación hacia el problema | Formulación de problemas Alternativas de solución | Regulación emocional Toma de decisiones Verificación de decisiones | Verificación de decisiones Plan de acción | Autoevaluación de avances individuales y grupales Evaluación metodológica del proceso | |

| Recursos reflexivos | Diálogo: no violencia, hablar desde el yo. | Diálogo Recuperación de aprendizajes Sociometría | Diálogo Recuperación de aprendizajes | Diálogo Recuperación de aprendizajes Sociometría | Diálogo Recuperación de aprendizajes | Diálogo Recuperación de aprendizajes Sociometría | Diálogo Recuperación de aprendizajes | Diálogo Revisión de tarea Sociometría | Diálogo Revisión de tarea | Diálogo Revisión de tarea | |

| Recursos psicoterapéuticos | Cohesión grupal Motivación al cambio | de tipos de abuso Reconocimiento de consecuencias de la violencia | Reconocimiento de consecuencias Reestructuración cognitiva Representaciones simbólicas | Entrenamiento en relajación Percepción corporal Reestructuración cognitiva | Entrenamiento en relajación Percepción y corporal Reestructuración cognitiva | Entrenamiento en resolución de problemas Entrenamiento en relajación y respiración | Entrenamiento en resolución de problemas Entrenamiento en relajación | Identificación expresión y autorregulación emocional Entrenamiento en resolución de problemas | Entrenamiento en resolución de problemas Representación simbólica | Autoevaluación Representación simbólica. | |

b) Diseño metodológico de los Grupos psicoterapéuticos

PRIMERA SESIÓN: “ENCUENTRO” Objetivos:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

| 1. La bienvenida La facilitadora saluda a las participantes, dando la bienvenida, valorando su presencia y esfuerzo personal para su asistencia. Explicará las características de la institución que promueve el proceso. | Sillas | 10 min. |

2. Tejiendo redes Se forma un círculo, se da la consigna: | Ovillo de lana | 30 min. | |

3. Establecimiento del encuadre Con el apoyo de algún recurso visual: papelógrafo o pizarra. La facilitadora hace una explicación de las características del proceso psicoterapéutico:

| Papelógrafos Marcadores Maskin | 30 min. | |

4. Vidas paralelas Se organiza a las participantes en dos círculos: uno interno y otro externo, sentadas una frente a otra, formando parejas. Luego se hará girar el círculo, formando una nueva pareja. La facilitadora, hará la segunda pregunta, debiendo contestar la pareja del círculo interno. Así sucesivamente.

Reflexión: en círculo se promueve el intercambio bajo la pregunta: ¿cómo te has sentido durante este ejercicio?, se debe puntualizar los siguientes aspectos:

| Ninguno | 70 min. | |

• Motivación y compromiso personal y grupal. | 5. ¿Qué queremos las mujeres de los encuentros? Se pregunta a cada una de las participantes las expectativas sobre el proceso. Luego la facilitadora explica las características metodológicas de la sesión, se debe considerar los siguientes aspectos del encuadre:

Se cierra el espacio agradeciendo la asistencia y participación de cada una de las mujeres. | Papelógrafos Maskin Marcadores | 30 min. |

6. Juntas somos más Para el cierre se lee y se entrega a cada mujer una copia del poema “Violeta”, solicitando que puedan tomar un tiempo entre semana para reflexionar sobre su contenido. Violeta (Blog: Sororidad poética) | Fotocopias del Poema “Violeta” | 10 min. | |

SEGUNDA SESIÓN: “NOMBRAR LAS VIOLENCIAS” Objetivos:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

• Bienvenida | 1. La soga Se sienta en círculo a las participantes y la facilitadora les da la bienvenida, agradeciendo su participación. “Quisiera que se ubiquen en uno de los dos espacios. Yo, inicialmente, indicaré algunas preguntas y ustedes deben saltar al otro lado si su respuesta es positiva.

Luego de cada movimiento, la facilitadora debe tomarse un momento para comprender la composición grupal, que se da como otro punto de partida para seguir preguntando. Por ejemplo: a cada una de las mujeres del subgrupo “hermanas mayores” puede preguntar sobre su rol y su sentir. También según las respuestas de las mujeres ella puede preguntar algo al grupo que no saltó. Por ejemplo: con la pregunta quiénes nacieron en la ciudad, ella puede preguntar a cada una del subgrupo que no saltó, dónde nació. Para continuar, se da la siguiente consigna: “Ahora, quisiera que ustedes, voluntariamente, se sitúen en la línea de división donde yo me encuentro, y puedan formular sus propias preguntas al grupo”. La facilitadora promueve la participación de las mujeres y termina este ejercicio con una reflexión sobre la diversidad de experiencias de vida, como también sobre las características en común. | Soga | 30 min. |

| 2. Proyección de cortometraje Se proyecta el cortometraje. Luego, se divide a las mujeres en subgrupos, de acuerdo al número de participantes. La facilitadora da la consigna de realizar el análisis del video, a partir de las siguientes preguntas:

Reflexión: después del trabajo en grupos se hace la socialización donde se debe promover la síntesis de las respuestas de los grupos. Posteriormente, se desarrolla una reflexión en torno a todas las respuestas, relacionando los diferentes tipos de violencias con el “ser mujer”, como una construcción social y cultural patriarcal. | Cortometraje sobre violencia en la familia de aproximadamente 15 min. de duración. Proyectora Parlantes Papelógrafos Marcadores Maskin | 90 min. |

| 3. Elaboración del plan de seguridad En círculo se presentan preguntas para que las mujeres reflexionen, primero individualmente:

Posteriormente, en el grupo grande con una lluvia de ideas se elabora un “plan de seguridad” tomando en cuenta las reflexiones anteriores, éste debe estar plasmado en un papelógrafo. Reflexión: La facilitadora debe resaltar los puntos centrales y las medidas factibles según diferentes situaciones de violencia. | Pizarra o papelógrafos. Marcadores. Maskin Hojas Bolígrafos | 45 min. |

| 4. Estrella de la Confianza La facilitadora invita a las mujeres a formar un círculo de pie. Solicita que se enumeren en 1 y 2 y que se tomen del brazo. Luego, pide a las mujeres que cuando ella indique, las que son número uno se inclinen hacia adelante, y las que son número dos, hacia atrás, este movimiento deben realizarlo todas las mujeres al mismo tiempo. Después se pedirá que hagan el mo- vimiento de forma invertida, las número uno hacia atrás y las número dos hacia adelante. Deben hacer la inclinación con todo su cuerpo, teniendo la seguridad de que están siendo sujetadas por sus compañeras. De esta for- ma se crea la estrella de la confianza. | Ninguno | 15 min. |

TERCERA SESIÓN: “NOMBRAR LAS VIOLENCIAS” Objetivos:

| |||||||||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo | ||||||

| 1. El encuentro: Recuperando aprendizajes Las participantes se sientan en círculo y la facilitadora da la bienvenida, agradeciendo su participación. La facilitadora debe promover la expresión espontánea, atendiendo las necesidades emocionales afectivas, reforzando, retroalimentando y conte- niéndolas. | “Amiga Curiosa” (un objeto intermediario que ayuda a expresarse) | 30 min. | ||||||

• Consecuencias | 2. Cómo afectan las violencias Se divide a las mujeres en grupos pequeños y se les solicita poder reflexionar bajo las siguientes frases estímulo:

Cada grupo debe anotar un resumen de respuestas las cuales se compar- ten en el círculo. La facilitadora debe agrupar las respuestas e identificar las diferentes áreas de afectación en una pizarra o papelógrafo. Es de interés poder identificar con claridad los diferentes niveles de afectación a nivel in- dividual: sentimientos, pensamientos, conductas, ya que se profundizará a nivel cognitivo a lo largo de la sesión. | Pizarra Papelógrafos | 20 min | ||||||

• Consecuencias | 3. Identificación de la situación de violencia En círculo se pide a las mujeres:

La facilitadora debe enfatizar la necesidad de que la mujer escoja una situación concreta, particular y específica. Cada una debe compartir su situación elegida con el resto del grupo y en un esfuerzo de síntesis ponerle un nombre o un título.

| Papelógrafos Marcadores | 20min | ||||||

• Identificación de pensamientos distorsionados en la mujer sobre la violencia | 4. Identificación de pensamientos distorsionados La facilitadora debe explicar la lógica de la dinámica del pensamiento, la conducta y la emoción y su influencia mutua. La facilitadora explica al grupo cuáles son las características de los pensamientos distorsionados o disfuncionales, los cuáles pueden estar presentes al momento de que la mujer intente explicarse la situación de violencia que le tocó vivir. Este momento es importante porque se estará introduciendo a la explicación e identificación de lo que es un pensamiento distorsionado y la influencia que tiene en la generación de emociones y conductas desadaptativas, disfuncionales. La facilitadora acomoda tres sillas, asignando a cada una un tipo de pensa- miento distorsionado:

“Cada una de ustedes escoja, por favor, cuál de las sillas (tipos de pensamiento distorsionado) está relacionado con la situación específica de violencia de pareja que han escogido en el momento anterior, luego de decidirlo, sitúense en el lugar correspondiente”. Una vez que las mujeres hayan tomado una posición, se solicita a dos o tres de ellas que puedan compartir sus pensamientos identificados y el porqué. Luego, en círculo, cada una de las mujeres comparte su pensar y sentir en el ejercicio realizado. La facilitadora anota en el mismo lugar que usó anteriormente para los títulos, el tipo de pensamientos distorsionado identificado por cada mujer.

| Sillas, papelógrafos Pizarra Marcadores Maskin | 50 min. | ||||||

• Comprobación de pensamientos distorsionados e identificación de pensamientos alternativos. | 5. Pensar, sentir y actuar La facilitadora con un maskin divide un espacio del salón en tres partes:

Se solicita a una o dos voluntarias, poder trabajar su caso bajo la siguiente consigna: Luego, quisiera que te coloques en el espacio del “pensamiento” y puedas describir cuál es el pensamiento distorsionado que has identificado a partir de tu situación vivida. Luego, avanza hacia el lugar de los “sentimientos” y verbaliza qué te hace sentir este pensamiento”. La facilitadora debe anotar los sentimientos expresados en el mismo papelógrafo en la columna respectiva. “Quisiera que, por favor, vuelvas a pararte en el espacio de la situación de violencia escogida”:

¿Es realista el pensamiento que antes habías escogido?

La riqueza del ejercicio consiste en poder movilizar a la mujer en otras opciones de pensamiento, esto se puede lograr haciendo algunas preguntas que contrasten las respuestas que surjan en la mujer, esto se combina con el movimiento de su propio cuerpo en otro lugar que no sea el ocupado por el espacio del pensamiento distorsionado. Reflexión: Es importante que la facilitadora integre los tres momentos vividos en el ejercicio y su importancia para el reconocimiento de las consecuencias de la violencia en la vida personal actual y su capacidad de desarrollar pensamientos y sentimientos más adaptativos. También se debe resaltar los aspectos nuevos que puedan haber surgido a nivel emocional. | 50 min. | |||||||

• Cohesión grupal | 6. Pozo de los deseos Se solicita a las participantes que, para formar el pozo de los deseos, formen un círculo de pie, extiendan el brazo izquierdo y se tomen del dedo pulgar. Dentro del pozo deben lanzar sus buenos deseos para sí mismas y el grupo a partir de lo aprendido durante la sesión. | Ninguno | 10 min. | ||||||

CUARTA SESIÓN: “TRENZANDO HISTORIAS” Objetivos:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

| 1. El encuentro: Recuperando aprendizajes Las participantes se sientan en círculo y la facilitadora da la bienvenida, agradeciendo su participación. Se da la siguiente consigna: Nuestra “amiga curiosa” quiere compartir con ustedes cómo les ha ido durante estos días desde el último encuentro y qué aprendizajes han podido recuperar de la anterior sesión. Cada una de ustedes puede agarrarla de manera voluntaria”. La facilitadora debe promover la expresión espontánea, atendiendo las necesidades emocionales afectivas, reforzando, retroalimentando y conteniéndolas. | “Amiga curiosa” | 30 min. |

• Percepción del cuerpo • Conexión con el cuerpo • Relajación | 2. Trabajo corporal Despertar el cuerpo: Se invita a las mujeres a ponerse de pie, formar un círculo e iniciar un automasaje con las siguientes consignas: – “Sacudan las manos. Con la mano derecha ahuecada golpeen suavemente todo el brazo, desde las puntas de las uñas hasta llegar a los hombros. Regresen a las puntas de las uñas y golpeen ahora la palma de la mano y luego el brazo interior hasta llegar a los lados del dorso. Luego, cambiamos la mano y repetimos el mismo ejercicio con el brazo derecho”. – “Seguimos con los riñones, dándoles calor masajeando con las dos palmas de nuestras manos”. – “Bajamos y golpeamos suavemente con las manos ahuecadas los glúteos.” – “Seguimos con los golpes suaves dando un masaje a nuestra pierna derecha de arriba abajo, terminando con un masaje al pie derecho con nuestros puños y terminamos el masaje a nuestra pierna subiendo del pie hasta el muslo, siempre con golpecitos suaves. El mismo masaje le damos a la pierna izquierda”. – “Con las dos palmas de las manos le damos un masaje circular a nuestro estómago e intestinos”. – “Lentamente subimos hacia el pecho y con las yemas de los dedos damos un masaje como si se tocara un tambor”. – “Ahora, toca el masaje de los hombros: empezamos con el lado izquierdo, con las yemas de los dedos de la mano derecha masajeamos con círculos pequeños (como si fuera masa de pan) el hombro izquierdo, haciendo un poco más de presión donde sentimos tensión. Lo mismo hacemos con el hombro derecho.” – “El masaje del cuello es delicado, por ello muy suavemente, con las yemas de los dedos subimos y bajamos dándole un masaje agradable, sin presión. Terminamos subiendo el masaje con los dedos a nuestra cabeza y disfrutamos un masaje de lluvia, golpeando suavecito con las yemas de los dedos la cabeza. Si desean pueden cerrar los ojos. – “Ahora toca el masaje facial, damos un masaje circular con las palmas de las manos a nuestros cachetes”. – “El despertar de nuestro cuerpo termina con las orejas, una después de la otra: con el pulgar e índice amasamos desde abajo hacia arriba toda la oreja. Se repite tres veces y después cambiemos a la otra oreja”. – “Sacudimos las manos al aire y terminamos”. | Ninguno | 20 min. |

• Percepción del cuerpo • Conexión con el cuerpo • Relajación | Saludo al sol La facilitadora inicia con la siguiente consigna: – “Párense en un lugar de la sala que le guste y donde tengan suficiente espacio para moverse”. – “Nos paramos con los pies bien firmes, paralelos a la anchura de la cadera”. – “Ahora nos agachamos y colocamos las dos manos al lado interior de las rodillas. Exhalamos tres veces, muy fuertemente y con sonido.” – “Inhalando subimos lentamente nuestro cuerpo y los brazos suben abriéndose hacia los lados al ritmo de la inhalación, con energía hasta arriba. – “Luego, exhalamos y bajamos los hombros manteniendo los brazos alzados”. – “Al inhalar por la nariz, extendemos el cuerpo al lateral derecho y al exhalar, por la nariz, regresamos al centro. Es importante no mover los brazos, sino el cuerpo. Con las siguientes inhalaciones y exhalaciones extendemos el cuerpo hacia la izquierda, derecha, hacia atrás y hacia adelante. Los movimientos van al ritmo de la respiración. Las rodillas siempre están un poco dobladas”. – “Estamos inclinadas hacia adelante, la cabeza debe estar suelta, respiramos tranquilamente por la nariz. Con la próxima inhalación, levantamos el brazo derecho hacia arriba y a la vez fijamos la mirada en las uñas de la mano derecha. Levantamos el brazo solo hasta donde podamos ver las uñas, aguantamos un momento y exhalamos bajando el brazo.” – “Con la próxima inhalación hacemos el mismo movimiento, con el brazo izquierdo”. – “Estamos inclinadas hacia adelante y respiramos tranquilamente por la nariz. Las rodillas siempre están un poco inclinadas”. – “Con la próxima inhalación, extendemos los dos brazos abriéndolos al mismo tiempo, inclinamos las piernas para lograr una espalda recta, levantamos la cabeza. Aguantamos un momento esta posición y nos imaginamos que somos el cóndor y volamos por los Andes. Exhalamos bajando los brazos y descansamos unas respiraciones siempre inclina- das hacia delante”. – “Con la próxima inhalación extendemos los dos brazos al mismo tiempo hacia adelante, las manos deben estar estiradas, inclinando las rodillas, subiendo un poco los glúteos para lograr una espalda recta. Aguantamos un momento la posición y nos imaginamos que somos una flecha poderosa que nos defiende. Exhalamos bajando los brazos, respirando siempre inclinadas hacia delante. – “Con la próxima inhalación subimos muy lentamente, subiendo los brazos abiertos, estirándolos. Exhalando, bajamos los hombros ¡solo los hombros!”. Este ejercicio se repite tres veces. Reflexión: La facilitadora termina esta parte con un corto intercambio sobre cómo se han sentido durante y después del ejercicio. Resalta que un cuerpo flexible ayuda a transformar pensamientos rígidos y tener respuestas más flexibles. Invita a las mujeres a ensayar este ejercicio cada mañana. | Ninguno | 20 min. |

• Autoestima individual • Autoestima colectiva | 3. Juego de autoestima La facilitadora introduce a la técnica enfatizando el haber tomado contacto con el propio cuerpo, lo que permite una mayor conciencia de las mujeres sobre sí mismas. Utilizando la cinta maskin marca en el piso del salón una línea, en ella marca tres posiciones: en un extremo un signo positivo, al centro los signos más y menos, y en el otro extremo el signo negativo. Luego lanza la siguiente consigna:

| Maskin | 50 min. |

• Autoestima individual • Autoestima colectiva |

Luego que las participantes se sitúen en la línea de acuerdo a su elección, se les pregunta el porqué de su opción. Reflexión: Las participantes en grupo socializan respecto de cómo se han sentido en la técnica. La facilitadora ayuda a identificar los factores que construyen la autoestima organizándolos desde el plano relacional, familiar, laboral y social. | Maskin | 50 min. |

• Autoestima individual • Autoestima colectiva | 4. Trabajo grupal Se conforman cuatro grupos, a los que se solicita reflexionar bajo las siguientes preguntas:

Reflexión: Desde las historias de vida, se hace una reflexión grupal sobre la autoestima, sus componentes y formas de construcción, tanto a nivel individual como colectiva. La facilitadora recuerda las reflexiones del segundo taller, sobre los diferentes tipos de violencia, las relaciona con el “ser mujer” y la autoestima en la cultura y sociedad patriarcal. | Hojas de papel Bolígrafos | 60 min. |

• Motivación al cambio | 5. Lo que me llevo de aprendizaje Se solicita a las mujeres que, para cerrar la sesión, se pongan de pie y caminen lentamente y se lanza la siguiente consigna: Cuando todo el grupo se haya detenido, la facilitadora solicita a cada una de las mujeres que comparta su aprendizaje, primero verbalmente, y luego pueda realizar una expresión corporal: imagen congelada, movimiento corporal u otro, que la mujer desee. | Ninguno | 20 min. |

QUINTA SESIÓN: “TRENZANDO HISTORIAS” Objetivos:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

| 1.El encuentro: Recuperando aprendizajes. Las participantes se sientan en círculo y la facilitadora da la bienvenida, agradeciendo su participación. Se da la siguiente consigna: Nuestra “amiga curiosa” quiere compartir con ustedes cómo les ha ido durante estos días desde el último encuentro y qué aprendizajes han podido recuperar de la anterior sesión. Cada una de ustedes puede agarrarla de manera voluntaria”. La facilitadora debe promover la expresión espontánea, atendiendo las necesidades emocionales afectivas, reforzando, retroalimentando y conteniéndolas. | “Amiga Curiosa” | 30 min. |

• Percepción del cuerpo • Conexión con el cuerpo • Relajación | 2. Trabajo corporal – “Sacudan las manos. Con la mano derecha ahuecada golpeen suavemente todo el brazo, desde las puntas de las uñas hasta llegar a los hombros. Regresen a las puntas de las uñas y golpeen ahora la palma de la mano y luego el brazo interior hasta llegar a los lados del dorso. Luego, cambiamos la mano y repetimos el mismo ejercicio con el brazo derecho”. – “Seguimos con los riñones, dándoles calor masajeando con las dos palmas de nuestras manos”. – “Bajamos y golpeamos suavemente con las manos ahuecadas los glúteos”. – “Seguimos con los golpes suaves dando un masaje a nuestra pierna derecha de arriba abajo, terminando con un masaje al pie derecho con nuestros puños y terminamos el masaje a nuestra pierna subiendo del pie hasta el muslo, siempre con golpecitos suaves. El mismo masaje le damos a la pierna izquierda”. – “Con las dos palmas de las manos le damos un masaje circular a nuestro estómago e intestinos.” – “Lentamente subimos hacia el pecho y con las yemas de los dedos da- mos un masaje como si se tocara un tambor”. – “Ahora, toca el masaje de los hombros: empezamos con el lado izquierdo, con las yemas de los dedos de la mano derecha masajeamos con círculos pequeños (como si fuera masa de pan) el hombro izquierdo, haciendo un poco más de presión donde sentimos tensión. Lo mismo hacemos con el hombro derecho”. – “El masaje del cuello es delicado, por ello muy suavemente, con las yemas de los dedos subimos y bajamos dándole un masaje agradable, sin presión. Terminamos subiendo el masaje con los dedos a nuestra cabeza y disfrutamos un masaje de lluvia, golpeando suavecito con las yemas de los dedos la cabeza. Si desean pueden cerrar los ojos. – “Ahora toca el masaje facial, damos un masaje circular con las palmas de las manos a nuestros cachetes”. – “El despertar de nuestro cuerpo termina con las orejas, una después de la otra: con el pulgar e índice amasamos desde abajo hacia arriba toda la oreja. Se repite tres veces y después cambiemos a la otra oreja.” – “Sacudimos las manos al aire y terminamos”. Saludo al sol La facilitadora inicia con la siguiente consigna: “Párense en un lugar de la sala que le guste y donde tengan suficiente espacio para moverse”. – “Nos paramos con los pies bien firmes, paralelos a la anchura de la cadera”. – “Ahora nos agachamos y colocamos las dos manos al lado interior de las rodillas. Exhalamos tres veces, muy fuertemente y con sonido”. – “Inhalando subimos lentamente nuestro cuerpo y los brazos suben abriéndose hacia los lados al ritmo de la inhalación, con energía hasta arriba”. – “Luego, exhalamos y bajamos los hombros manteniendo los brazos alzados”. – “Al inhalar por la nariz, extendemos el cuerpo al lateral derecho y al exhalar, por la nariz, regresamos al centro. Es importante no mover los brazos, sino el cuerpo. Con las siguientes inhalaciones y exhalaciones extendemos el cuerpo hacia la izquierda, derecha, hacia atrás y hacia adelante. Los movimientos van al ritmo de la respiración. Las rodillas siempre están un poco dobladas”. – “Estamos inclinadas hacia adelante, la cabeza debe estar suelta, respiramos tranquilamente por la nariz. Con la próxima inhalación, levantamos el brazo derecho hacia arriba y a la vez fijamos la mirada en las uñas de la mano derecha. Levantamos el brazo solo hasta donde podamos ver las uñas, aguantamos un momento y exhalamos bajando el brazo”. – “Con la próxima inhalación hacemos el mismo movimiento, con el brazo izquierdo”. – “Estamos inclinadas hacia adelante y respiramos tranquilamente por la nariz. Las rodillas siempre están un poco inclinadas”. – “Con la próxima inhalación, extendemos los dos brazos abriéndolos al mismo tiempo, inclinamos las piernas para lograr una espalda recta, levantamos la cabeza. Aguantamos un momento esta posición y nos imaginamos que somos el Cóndor y volamos por los Andes. Exhalamos bajando los brazos y descansamos unas respiraciones siempre inclina- das hacia delante”. – “Con la próxima inhalación extendemos los dos brazos al mismo tiempo hacia adelante, las manos deben estar estiradas, inclinando las rodillas, subiendo un poco los glúteos para lograr una espalda recta. Aguantamos un momento la posición y nos imaginamos que somos una flecha poderosa que nos defiende. Exhalamos bajando los brazos, respirando siempre inclinadas hacia delante”. – “Con la próxima inhalación subimos muy lentamente, subiendo los brazos abiertos, estirándolos. Exhalando, bajamos los hombros, ¡solo los hombros!” Este ejercicio se repite tres veces. Reflexión: La facilitadora termina esta parte con un corto intercambio sobre cómo se han sentido durante y después del ejercicio. Resalta que un cuerpo flexible ayuda a transformar pensamientos rígidos y tener respuestas más flexibles. Invita a las mujeres a ensayar este ejercicio cada mañana. | Ninguno | 30 min |

• Autoimagen • Repercusiones de las violencias en la autoestima | 3. Autoimagen y autoconcepto En círculo se pide a cuatro voluntarias que puedan dibujar dos siluetas de mujeres en papelógrafos. En una de las siluetas se trabajarán los mandatos sobre el ser mujer y en la otra silueta los deseos de las mujeres sobre el tipo de mujer que quieren ser, bajo las siguientes consignas: – “Quisiera que dos voluntarias puedan dibujar su silueta en uno de los papelógrafos y otras dos mujeres puedan realizar el mismo ejercicio en el otro papelógrafo”. – Al terminar, se reparte a cada una de las mujeres dos tarjetas de color diferente, se les solicita: – “En una de las tarjetas, quisiera que escriban una palabra o frase sobre un mandato o mensaje que recuerden sobre lo que les han dicho de cómo debe ser una mujer, este mandato pueden haberlo escuchado en su infancia o adolescencia, en su familia, escuela o grupo de amigas”. Cuando tengan anotado su mandato de “cómo debe ser una mujer” cada una de ellas deberá leerlo en voz alta y poner su tarjeta en algún lugar del cuerpo de una de las siluetas anteriormente dibujadas. – “Quisiera que, en la otra tarjeta, puedan anotar una palabra o una frase que refleje como ustedes desean o creen que debería ser una mujer” es importante resaltar que esta frase debe nacer del deseo de cada una de las mujeres. Luego cada una deberá leer en voz alta su palabra o frase y colocar esa tarjeta en el lugar del cuerpo de la mujer que consideran que debe estar. Luego en círculo la facilitadora debe promover una reflexión sobre las dos siluetas, primero identificando cómo se consolidan los mandatos sociales y culturales del “ser mujer” y haciendo una posterior comparación con el tipo de mujer que el grupo construyó desde el deseo. Para cerrar cada mujer puede recoger una de las tarjetas de la silueta de la mujer de los deseos, que guste llevarse consigo. | Hojas Lápices negros Lápices de color Borrador | 90 min. |

• Autoimagen | Reflexión: Se deben identificar e integrar aspectos de la construcción de la identidad femenina las cuales son negativas para el autoestima y autoimagen de las mujeres, teniendo el cuidado necesario sobre las intervenciones de cada una de las mujeres, ya que estas reflejaran la historia personal de cada una. Se debe manejar el componente de autoimagen desde el aspecto físico, pero sobre todo desde el concepto de ser mujer integrado a la autoestima colectiva y finalmente relacionarlo con la propia experiencia de violencia de pareja y cómo esta influyen en la percepción de cada una sobre sí misma y sobre su cuerpo. | Hojas Lápices negros Lápices de color Borrador | 90 min. |

| 4. Reelaborar Se solicita a cada participante que pueda cerrar los ojos y concentrarse en la voz que escucharán a continuación, se da lectura con voz alta y clara a las siguientes frases: – Escúchate a ti misma, confía en tu propia voz – Analiza con cuidado las opiniones de los demás, pero recuerda que tú eres quien debe tomar la última decisión acerca de ti. – Ríe mucho, ríe siempre que puedas. – Busca compartir momentos de confianza con mujeres. – Ponte metas realistas, y procura cumplirlas. – Date la oportunidad de conocerte y saber cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. – Tu cuerpo es tu primer territorio de vivencia y de defensa, puedes cuidarlo. | 10 min. | |

• Consolidación de la reelaboración • Motivación al cambio | 5. Dar, compartir y amar Se ponen los símbolos de papel en el centro del círculo y se pide a las participantes que de manera colectiva le otorguen significantes a cada uno de los símbolos, por ejemplo: una nube podría significar un objetivo a alcanzar, un corazón podría significar el amor que una debe darse a sí misma. Luego, solicita que cada una pueda regalar, prender con un alfiler, los símbolos que desee a sus compañeras. La facilitadora debe respetar los significantes que quiera darle el grupo a cada símbolo. Reflexión: Se hace la reflexión dirigida a la importancia del amor por una misma y del género femenino como elementos fundamentales del fortalecimiento y mantención de la autoestima. Con esta reflexión y un abrazo grupal, el grupo se despide hasta la próxima sesión. | Estrellas, corazones, velas, nubes, soles de papel u otros símbolos. Alfileres | 20 min. |

SEXTA SESIÓN: “SE HACE CAMINO AL ANDAR Y AL CAMBIAR” Objetivos:

| |||||||||||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo | ||||||||

| 1. El encuentro: Recuperando aprendizajes Las participantes se sientan en círculo y la facilitadora da la bienvenida, agradeciendo su participación. Se da la siguiente consigna: Nuestra “amiga curiosa” quiere compartir con ustedes cómo le has ido durante estos días desde el último encuentro y qué aprendizajes han podido recuperar de la anterior sesión. Cada una de ustedes puede agarrarla de manera voluntaria”. La facilitadora debe promover la expresión espontánea, atendiendo las necesidades emocionales afectivas, reforzando, retroalimentando y conteniéndolas. | “Amiga curiosa” | 30 min. | ||||||||

• Entrenamiento en Relajación | 2. Ejercicios de respiración Se invita a las mujeres ponerse de pie en un lugar escogido por ellas: “Quisiera que aprendan cuatro ejercicios de respiración, los cuales les van a ayudar a controlar la ansiedad, mejorar el sueño y relajarse cuando lo necesiten. – Primero van a pararse con los dos pies juntos, pero cruzados, las rodillas un poco flexionadas y se imaginan ser un bambú. Ahora se mueven en todas las direcciones y exploran la flexibilidad del bambú, de su cuerpo, les ayuda a tener flexibilidad en la mente, en la búsqueda de soluciones. También concéntrense en la respiración: inhalan por la nariz y exhalan también por la nariz. – Ahora, quisiera que separen los pies a la anchura de las caderas, para que estén paralelos y las rodillas flexionadas. Pongan las dos manos en su centro energético que se ubica arriba del ombligo. Inhalan por la nariz llenando su estómago con aire, aguantan un momento y exhalan lentamente por la boca. Con la próxima inhalación se imaginan inflar un globo: inhalan llenando el estómago con aire contando hasta dos, mantienen el aire y sin exhalar repiten la inhalación “un-dos”, manteniendo de nuevo el aire y una última tercera vez se inhala y terminan exhalando lentamente todo el aire por la boca. Este ejercicio se repite tres veces. – Luego, ponen la palma de la mano izquierda encima del pecho y la pal- ma de la mano derecha debajo del pecho. Inhalan por la nariz llenando con aire el estómago contando a 1-2-3-4-5-6, mantienen el aire contan- do 1-2-3-4-5-6- y exhalan lentamente por la boca contando a 1-2-3-4-5- 6-7-8-9-10. Este ejercicio se repite tres veces. – El cuarto ejercicio es para poder dormir o bajar el estrés. Controlen su postura, pies paralelos a la anchura de la cadera, rodillas un poco flexio- nadas, columna recta, hombros abajo. Inhalan por la nariz llenando el estómago de aire, la lengua tocando el paladar de arriba y cuentan a 1-2-3-4, mantienen el aire contando a 1-2-3-4-5-6-7 y exhalan por la nariz lentamente contando a 1-2-3-4-5-6-7-8. Este ejercicio se repite cuatro veces. Para terminar los ejercicios sacuden suavemente todo el cuerpo al exhalar fuerte por la boca. Repiten la sacudida tres veces.” | Música de relajación | 20 min. | ||||||||

• Formas de orientación hacia el problema: positiva y negativa. | 3. Animales diversos Se pide a las participantes que cada una pueda pensar por unos minutos bajo la siguiente pregunta: – ¿Con qué animal te identificarías, en tu forma de reaccionar ante un problema? – “Quisiera que cada grupo pueda identificar cuáles son las características positivas y negativas de la forma de abordar los problemas que tienen según el tipo de animales con el que se hayan identificado” Cada grupo deberá anotar en un papelógrafo de manera diferenciada lo negativo y lo positivo. Reflexión: La facilitadora apoyada por los papelógrafos realizados por las participantes, identificará con énfasis, las formas de orientación ante los problemas, positiva, optimista, asertiva y por otro lado la orientación negativa. Se podrá visibilizar también las diferentes formas de afrontamiento que se puedan asociar: evitativo, agresivo, impulsivo y racional. Estas últimas se seguirán desarrollando en los ejercicios a continuación. | Papelógrafos Marcadores | 30 min. | ||||||||

• Identificación de estilo de afrontamiento | 4. Reconocimiento de una situación problemática Se solicita al grupo ponerse de pie: – Imagina un problema de estos días, puede ser pequeño o complejo, tú decides cuál. Luego piensa en: – ¿Cómo reaccionaste a ese problema? Cuando se haya concluido con la reflexión individual, se invita a formar el círculo.

Cada una de ustedes, párese en el lugar de la línea que más se parece a su forma de reaccionar, háganlo de una forma personal, no se guíen por lo que hacen sus compañeras”. Reflexión: Para terminar, la facilitadora señaliza los diferentes estilos de respuesta a un problema, que pueden ser adaptativas o funcionales, como el estilo racional, o pueden ser de menor apoyo para solucionar un problema como el estilo impulsivo y evitativo.

| Música de relajación Papelógrafos, maskin, marcadores | 50 min. | ||||||||

• Autoeficacia • Autoestima | 5. Autoeficacia El ejercicio de la autoeficacia se trabajará en dos momentos: La facilitadora inicia este nuevo trabajo con la siguiente consigna: “Quisiera que formen un círculo de pie y piensen en algo en lo que son muy capaces, algo que pueden hacer muy bien.” “Ahora, una por una entren al círculo, y compartan verbalmente cuál es su habilidad, luego, muéstrenlo con el cuerpo, como si lo estuvieran haciendo. Posteriormente ella sale y el grupo entra repitiendo sus movimientos, pero maximizándolos.” La mujer que entró, ahora desde afuera, verá su habilidad en grande, como si fuera un espejo gigante.

Cada una de las mujeres comparte en grupo las respuestas a estas dos preguntas. Reflexión: La reflexión debe estar dirigida hacia experiencias positivas de resolver un problema, la creencia y confianza en su propia capacidad. La facilitadora debe hacer énfasis en qué si logró construir una habilidad en un campo, también puede llegar a hacerlo en otro campo, en el esfuerzo de reconocer y solucionar su problema. | Ninguno | 30 min. | ||||||||

• Reforzamiento • Motivación al cambio | 6. Lo que llevo y lo que dejo La facilitadora pone en el centro del círculo un basurero, periódicos y al otro lado, una bolsa con dulces. Se solicita a cada mujer, que pueda utilizar el periódico para simbolizar algo que “deja” en el basurero a partir de la sesión y que tome un dulce simbolizando algo positivo que se lleva. De esta forma se cierra el encuentro. | Basurero Periódicos Bolsa de dulces | 20 min. | ||||||||

SÉPTIMA SESIÓN: “SE HACE CAMINO AL ANDAR Y AL CAMBIAR” Objetivos:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

| 1. El encuentro: Recuperando aprendizajes Las participantes se sientan en círculo y la facilitadora da la bienvenida, agradeciendo su participación. Se da la siguiente consigna: Nuestra “amiga curiosa” quiere compartir con ustedes cómo les ha ido durante estos días desde el último encuentro y qué aprendizajes han podido recuperar de la anterior sesión. Cada una de ustedes puede agarrarla de manera voluntaria”. La facilitadora debe promover la expresión espontánea, atendiendo las necesidades emocionales afectivas, reforzando, retroalimentando y conteniéndolas. | “Amiga curiosa” | 30 min. |

• Entrenamiento en relajación | 2. Ejercicios de respiración Se invita a las mujeres ponerse de pie en un lugar escogido por ellas: – “Quisiera que aprendan cuatro ejercicios de respiración, los cuales les van a ayudar a controlar la ansiedad, mejorar el sueño y relajarse cuando lo necesiten. – Primero van a pararse con los dos pies juntos, pero cruzados, las rodillas un poco flexionadas y se imaginan ser un bambú. Ahora se mueven en todas las direcciones y exploran la flexibilidad del bambú, de su cuerpo, les ayuda a tener flexibilidad en la mente, en la búsqueda de soluciones. También concéntrense en la respiración: inhalan por la nariz y exhalan también por la nariz. – Ahora, quisiera que separen los pies a la anchura de las caderas, para que estén paralelos y las rodillas flexionadas. Pongan las dos manos en su centro energético que se ubica arriba del ombligo. Inhalan por la nariz llenando su estómago con aire, aguantan un momento y exhalan lentamente por la boca. Con la próxima inhalación se imaginan inflar un globo: inhalan llenando el estómago con aire contando hasta dos, mantienen el aire y sin exhalar repiten la inhalación “un-dos”, manteniendo de nuevo el aire y una última tercera vez se inhala y terminan exhalando lentamente todo el aire por la boca. Este ejercicio se repite tres veces. – Luego, ponen la palma de la mano izquierda encima del pecho y la palma de la mano derecha debajo del pecho. Inhalan por la nariz llenando con aire el estómago contando a 1-2-3-4-5-6, mantienen el aire contan- do 1-2-3-4-5-6- y exhalan lentamente por la boca contando a 1-2-3-4-5- 6-7-8-9-10. Este ejercicio se repite tres veces. – El cuarto ejercicio es para poder dormir o bajar el estrés. Controlen su postura, pies paralelos a la anchura de la cadera, rodillas un poco flexionadas, columna recta, hombros abajo. Inhalan por la nariz llenando el estómago de aire, la lengua tocando el paladar de arriba y cuentan a 1-2-3-4, mantienen el aire contando a 1-2-3-4-5-6-7 y exhalan por la nariz lentamente contando a 1-2-3-4-5-6-7-8. Este ejercicio se repite cuatro veces. Para terminar los ejercicios sacuden suavemente todo el cuerpo al exhalar fuerte por la boca. Repiten la sacudida tres veces”. | Música de relajación. | 30 min. |

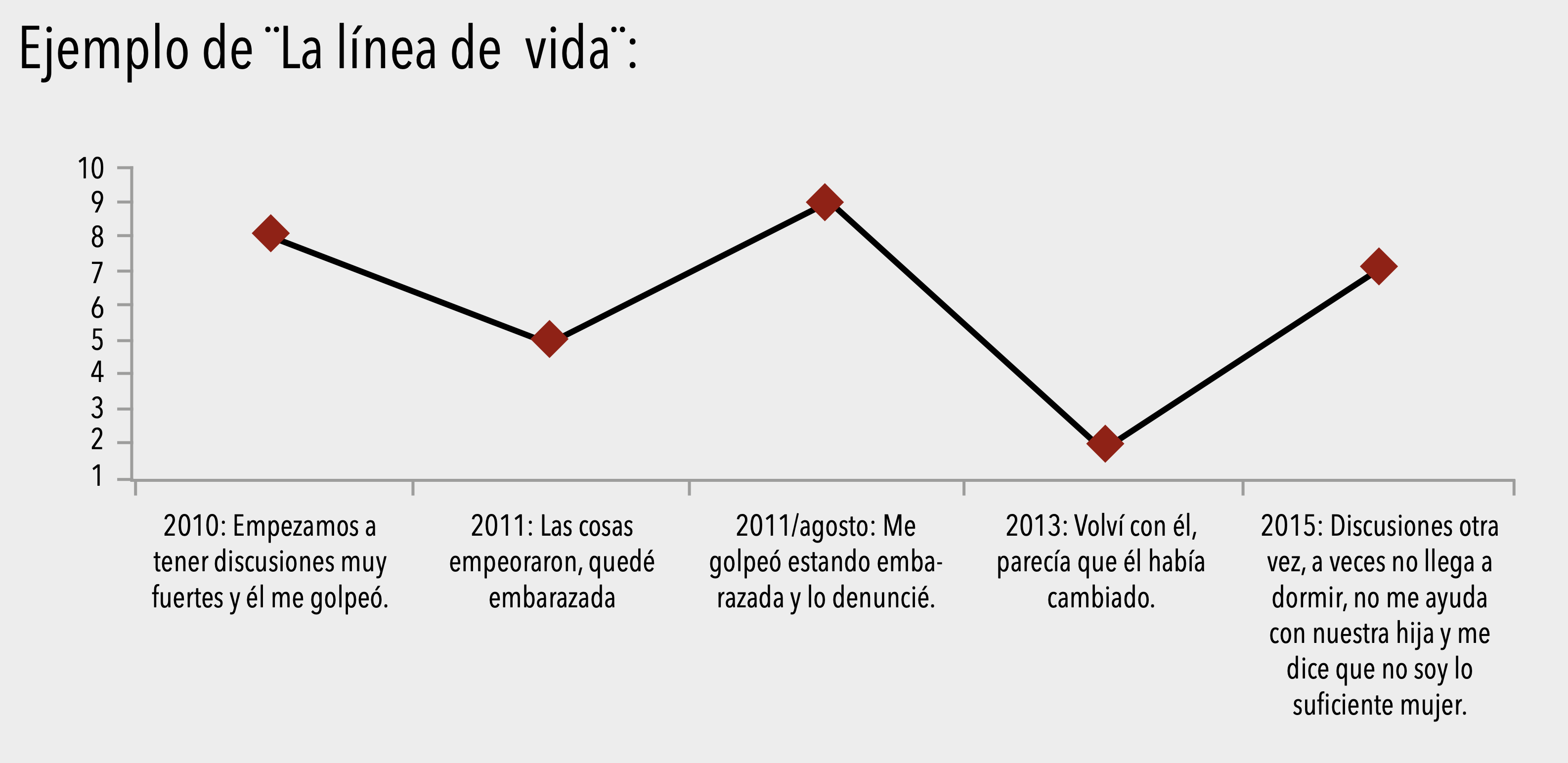

• Definición y formulación del problema • Intensidad y repercusión de la violencia a través del tiempo y toma de decisiones. | 3. Línea de vida Para la realización de la técnica se reparten papelógrafos y marcadores de tres colores a cada una de las participantes.

| Papelógrafos, marcadores de colores, maskin. | 60 min. |

• Definición y formulación del problema • Intensidad y repercusión de la violencia a través del tiempo y toma de decisiones. | Ejemplo de ̈La línea de vida ̈:

La facilitadora debe hacer seguimiento individual del trabajo de las mujeres y apoyar de inicio a fin a las mujeres que tengan dificultades con la lecto-escritura. Terminada la tarea se pide que cada participante pegue su papelógrafo en la pared. Se invita a todo el grupo a que recorran el salón y miren de forma detenida cada línea de vida. Reflexión: Con la participación voluntaria de 1 o 2 mujeres se pide que compartan su línea de vida, la facilitadora debe analizar cada situación planteada. Se debe tener el cuidado de validar cada una de las alternativas de solución utilizadas por las mujeres, y manejar las ansiedades frente a la posibilidad sensación de fracaso y poca tolerancia a la frustración. En caso de los grupos en el área rural, se debe realizar la técnica ̈La línea de vida” de la siguiente forma: – Con la lana se formará una línea en el piso que representará los años de vida de las participantes, para lo cual el inicio de la línea es de 0 años y el final de la línea, representa la edad actual de la participante mayor. Cada 10 años se pondrá una marca con maskin o tiza. – Las piedras representan las experiencias de violencia. A mayor tamaño, mayor intensidad de la violencia. – Cada participante deberá escoger una piedra por su tamaño de acuerdo a la intensidad de la experiencia de violencia, colocándola en la línea de según la edad en la que ocurrió el hecho, el cual contará a sus compañeras. | Papelógrafos, marcadores de colores, maskin. | 60 min. |

• Objetivos y metas realistas • Generación de alternativas de solución | 4. Lluvia de ideas Se solicita a las mujeres que puedan identificar alternativas de solución al problema planteado. Cada mujer, a partir de su línea de vida anteriormente desarrollada, hace el esfuerzo de identificar cuáles han sido las alternativas de solución empeladas y la efectividad o no de las mismas. Se solicita: – “Quisiera que cada una de ustedes, identifique en su línea de vida, aquellas soluciones que no han funcionado y el porqué. Luego, una a una tome uno de los papeles blancos, nombra las soluciones inútiles, estruje el papel blanco y lo tira a la basura”. Cuando todas las mujeres hayan participado, se solicita: – “Cada una de ustedes imagine y comparta nuevas formas de solucionar su problema. Es importante que esta alternativa de solución parta también de sus deseos, pero de forma realista, atrévanse a imaginar una solución sin autocensura”. | Hojas de colores Hojas blancas Basurero | 50 min. |

• Objetivos y metas realistas • Generación de alternativas de solución | La facilitadora debe motivar a una lluvia de ideas espontánea, evitando juicios o valoraciones anticipadas a la efectividad de la solución o no, ya que esto se valorará posteriormente. La facilitadora pone hojas de colores en medio del círculo y solicita: – “De todas las ideas que hemos escuchado, escojan una suya o no suya, que les parezca la más importante para solucionar su problema especí- fico de pareja, cuando la hayan escogido, agarren un papel de color y compartan su conclusión y objetivo con esa elección”. El nuevo papel de color escogido debe ser llevado por las mujeres, ya que simbolizará su respuesta escogida la cual podrán practicar durante la semana a manera de tarea. Reflexión: La facilitadora debe tomar un papel activo en identificar aquellos repertorios de solución:

| Hojas de colores Hojas blancas Basurero | 50 min. |

| 5. Regalo imaginario | 10 min. | |

OCTAVA SESIÓN: “SE HACE CAMINO AL ANDAR Y AL CAMBIAR” Objetivos:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

• Bienvenida • Revisión de la tarea asignada | 1. El encuentro: Revisión de la tarea asignada La facilitadora da la bienvenida a la sesión agradeciendo el esfuerzo de cada una por participar. Se da la siguiente consigna: – “Vamos a hacer una revisión de la tarea asignada en la anterior sesión, para lo que les pido que cada una de ustedes pensar en cómo les fue con la práctica de la solución escogida a su problema.” – “Ahora quisiera que se pongan de pie y cada una de ustedes se sitúe en algún lugar de esta regla, según la eficacia de su solución practicada, donde 1 significa “no sirvió para nada” y 10 “sirvió mucho”. Cuando ya estén situadas, por favor, compartan cómo se sienten estando en ese lugar”. Las mujeres que no hayan practicado la tarea, pueden quedarse sentadas y observar el ejercicio. | Papelógrafo Marcadores Maskin | 30 min. |

• Regulación emocional | 2. Regulación emocional Para iniciar la técnica se distribuye a cada participante cuatro hojas bond y un paquete de colores o crayones, y se les da la siguiente consigna: – “A continuación van a escuchar una canción y quisiera que en una de las hojas que tienen, dibujen o pinten lo que para ustedes sea la tristeza”. Esta consigna se dará para cada una de las cuatro emociones a trabajar, considerando que estas emociones han sido identificadas mayormente dentro de la situación de violencia: tristeza, ira, vergüenza y miedo. Cada representación o dibujo se deberá realizar en el lapso de algunos minutos. Al momento de realizar el dibujo, la facilitadora debe hacer coincidir la reproducción de música relacionada con la emoción. | Reproductor de música Hojas blancas de papel Hojas de colores Símbolos de papel Recortes de revistas y periódicos Tijeras Pegamento | 60 min. |

• Regulación emocional | Posteriormente, se formarán cuatro grupos, cada mujer deberá elegir el grupo o emoción que más relación tiene con su problema.

Posteriormente, cada mujer presenta brevemente su dibujo y comparte el título que le dio. Se le solicita que pueda colgarlo en un papelógrafo en la pared. Reflexión: En círculo, la facilitadora promueve una reflexión dirigida a:

| Reproductor de música Hojas blancas de papel Hojas de colores Símbolos de papel Recortes de revistas y periódicos Tijeras Pegamento | 60 min. |

• Toma de decisiones • Verificación. | 3. Las dos ratonas En grupo, la facilitadora comparte el cuento: “Las dos ratonas”.

Al finalizar, se solicita a cada grupo que expone el trabajo realizado. Reflexión: la facilitadora a partir del análisis de los grupos hace énfasis en la forma de afrontamiento, el tipo de decisiones y la utilidad de esas decisiones en la resolución de problemas. | Hojas bond Lápices Borradores Colores | 70 min. |

| 4. Tarea para la semana. Se solicita que las mujeres: Para cerrar, se solicita a las participantes que, para formar el pozo de los deseos, formen un círculo de pie, extiendan el brazo izquierdo y se tomen del dedo pulgar. Dentro del pozo deben lanzar sus buenos deseos para sí mismas y el grupo a partir de lo aprendido durante la sesión. | 20 min. | |

NOVENA SESIÓN: “SE HACE CAMINO AL ANDAR Y AL CAMBIAR” Objetivos:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

• Bienvenida • Revisión de la tarea asignada | 1. El encuentro: Revisión de la tarea asignada La facilitadora da la bienvenida a la sesión agradeciendo el esfuerzo de cada una por participar. Se da la siguiente consigna: – “Vamos a hacer una revisión de la tarea asignada en la anterior sesión, para lo que les pido que cada una de ustedes puedan pensar en cómo les fue con la práctica de la solución escogida a su problema”. – “Ahora quisiera que se pongan de pie y cada una de ustedes se sitúe en algún lugar de esta regla, según la eficacia de su solución practicada, donde 1 significa “no sirvió para nada” y 10 “sirvió mucho”. Cuando ya estén situadas, por favor, compartan cómo se sienten estando en ese lugar”. Las mujeres que no hayan practicado la tarea, pueden quedarse sentadas y observar el ejercicio. | Papelógrafo Marcadores Maskin | 30 min. |

• Plan de acciones concretas | 2. Plan de acción En círculo la facilitadora solicita:

| Ninguno | 30 min. |

• Plan de aplicación y comprobación de solución del problema | 3. Se hace camino al andar La facilitadora pone en medio del círculo lazos de soga de un metro y medio, uno para cada participante y muchas cintas de diferentes colores de 10 cm cada una. La facilitadora explica el trabajo con las siguientes consignas (en el papelógrafo están las preguntas y aspectos centrales para la elaboración de su plan de solución al problema): “ Para continuar, cada una de ustedes, realice su propio plan de acción, pensando paso por paso las acciones concretas que realizarán y nombrando posibles obstáculos en el camino. El camino de solución está representado por un lazo de soga, los pasos necesarios son las cintas de color y los obstáculos se incorporan haciendo nudos después o antes de un paso (cinta), según la situación que ustedes prevean. Si más adelante se dan cuenta de un obstáculo o paso olvidado, pueden regresar a ese lugar y colocar el nudo o la cinta respectivamente”. | Lazos de soga delgada Cintas (10cm) de diferentes colores Música de relajación Reproductor de música | 90 min. |

• Plan de aplicación y comprobación de solución del problema | La facilitadora apoya y da suficiente tiempo a las mujeres para este ejercicio de planificación e imaginación de su camino de soluciones. Ella hace énfasis en que las mujeres reflexionen sobre cada pregunta, cada aspecto introducido para elaborar su plan. En la segunda parte la facilitadora invita a voluntarias a presentar su camino elaborado. Reflexión: La facilitadora resalta el gran esfuerzo intelectual y de imaginación que las mujeres han hecho. Insiste que teniendo un plan con los aspectos presentados y anticipando posibles obstáculos ayuda a lograr solucionar su problema. Se debe resaltar los aspectos:

| Lazos de soga delgada Cintas (10cm) de diferentes colores Música de relajación Reproductor de música | 90 min. |

• Asignación de tareas para la casa. | 4. Tarea para la semana Se solicita que las mujeres: “Hagan el esfuerzo de aplicar alguna nueva alternativa de acción identificada en su plan.” | Ninguno | 10 min. |

• Cohesión grupal | 5. Baile entre manos En círculo la facilitadora da la siguiente consigna: – “Cerramos la sesión de hoy con un baile entre manos. Para eso formamos un círculo y levantamos los brazos al aire. Cuando inicia la música, dan un paso hacia el centro del círculo estrechando sus manos. Moviéndonos al ritmo de la música, tocamos con cada palma de mano a otra mano. La tarea consiste en que no puede haber una mano libre. A veces hay que soltar una mano para tocar otra mano libre y al movernos puede ser que nuestra mano quede libre. “ La facilitadora pone la música cuando las mujeres estén en círculo con los brazos arriba. Al terminar la canción nos despedimos y la facilitadora explica que la participación en el último taller es muy importante. | Reproductor de música o computadora con internet Canción para el baile Propuesta: La Múcura: Camino) | 10 min. |

DÉCIMA SESIÓN: “ERES PODEROSA, JUNTAS LO SOMOS MÁS” Objetivos:

| |||

Temas y aspectos | Procedimiento | Materiales | Tiempo |

• Bienvenida • Revisión de la tarea asignada | 1. El encuentro: Revisión de la tarea asignada La facilitadora da la bienvenida a la sesión agradeciendo el esfuerzo de cada una por participar. Se da la siguiente consigna: – “Vamos a hacer una revisión de la tarea asignada en la anterior sesión, para lo que les pido que cada una de ustedes puedan pensar en cómo les fue con la práctica de la solución escogida a su problema.” – “Ahora quisiera que se pongan de pie y cada una de ustedes se sitúe en algún lugar de esta regla, según la eficacia de su solución practicada, donde 1 significa “no sirvió para nada” y 10 “sirvió mucho”. Cuando ya estén situadas, por favor, compartan cómo se sienten estando en ese lugar”. Las mujeres que no hayan practicado la tarea, pueden quedarse sentadas y observar el ejercicio. | Papelógrafo Marcadores Maskin | 30 min. |

• Identificación y refuerzos de los avances | 2. El lado inverso del corazón La facilitadora, solicita a las mujeres que se sienten en círculo de manera que una mujer dé la espalda a la otra, formando una rueda. La facilitadora dirige la técnica con las siguientes consignas: – “Quisiera que cada una de ustedes ponga su mano derecha a su centro energético, que se encuentra un poco arriba del ombligo. Con la mano izquierda busquen el lado inverso del corazón de la compañera de adelante. Ubiquen dónde se ubica el corazón visto desde la espalda. En silencio piensen en todo el trabajo realizado en este proceso, en estas nueve sesiones: – ¿Cómo se han sentido? – ¿Cuál es el aprendizaje más importante? – ¿Han sentido un cambio en sí mismas, en qué momento? – “Ahora cada una elija un aprendizaje de su propio proceso y una por una se levanta y le dice su aprendizaje a la oreja de la compañera de adelante”. Luego de esta ronda, las mujeres se sientan en círculo y la facilitadora pone en medio una tela alargada, ganchitos y cintas de colores y explica que para llevarnos todos los aprendizajes y cambios vividos en el transcurso de este proceso terapéutico socializamos y ampliamos entre todos los aprendizajes: – “Cada una pase a colgar o sujetar una cinta en la tela compartiendo un aprendizaje o cambio posible que ha vivido.” Cuando hayan pasado todas las mujeres, la facilitadora invita a pensar si hay más aprendizajes o cambios que quieran compartir colgando otra cinta. Posteriormente indica: – “Esta es nuestra creación colectiva. Vamos a levantar la tela entre dos mujeres, como un cielo y cada una de las mujeres del grupo, va a pasar y llenarse, bañarse, cubrirse de todas estas sabidurías, representadas por las cintas”. Reflexión: La facilitadora debe reforzar los cambios que se han podido dar dentro de cada una de las mujeres, como también las cosas pendientes a decidir, hacer, revisar o nombrar. Ella hace énfasis en procesos individualmente continúan. La identidad como mujer y la autoestima, también las experiencias, aprendizajes y afrontamientos de problemas son aspectos que se presentan y modifican a lo largo de la vida. Los nuevos conocimientos, herramientas y confianza posibilitarán afrontar los problemas futuros asertivamente. | Tela alargada de aprox. 1.5 m Cintas de 1 a 2 metros de diferentes colores Ganchos | 90 min. |

• Evaluación metodológica y logística del proceso. • Cierre proceso grupal. | 3. Autoevaluación dentro del proceso El cierre es un momento muy importante dentro del proceso, en círculo, se distribuyen velas a cada participante, se solicita que puedan prenderlas y compartir reflexiones bajo las siguientes preguntas:

Se puede alternar las preguntas para generar participación de todas las mujeres del grupo, considerando que todas podrán reflexionar individualmente, pero compartir con grupo de forma voluntaria. Las respuestas de la última pregunta deben ser anotadas en un papelógrafo. Para despedir a manera de ritual, se entrelazan los brazos formando un círculo alrededor de las velas y todas juntas soplan las velas. La facilitadora cierra agradeciendo su presencia y retroalimentando sus percepciones. | Velas de diferentes colores Fósforos Papelógrafos Marcadores Maskin | 70 min. |