5. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

5.1.Protocolos de atención psicológica individual, de pareja y familiar

Valoración inicial a mujeres en situación de violencia de género | |

Definición | Es la primera entrevista que tiene la/el psicóloga/o con todas las mujeres que acuden al servicio, bajo el parámetro de la entrevista semiestructurada, e instrumentos, escalas y cuestionarios que van a permitir:

|

Procedimiento |

|

Duración del Proceso | Una sesión con una duración promedio de 60 minutos. |

Recomendaciones para la psicóloga/o |

|

Intervención en crisis | |||||||||||||||||||||

Definición | El estado de crisis es temporal y se lo reconoce por la desorganización cognitiva y emocional de la mujer. Se presenta por una situación o un suceso determinado, el cual podría ser traumático. Lo que le dificulta afrontar y resolver una determinada situación. Las crisis se la reconoce por:

De esta manera el apoyo psicológico está dirigido hacia dos propósitos fundamentales:

| ||||||||||||||||||||

Procedimiento | Contacto psicológico Se define este contacto como empatía o “sintonización” con los sentimientos de la mujer durante la crisis.

Analizar las dimensiones del problema La indagación se enfoca en tres áreas:

Sondear las posibles soluciones Implica la identificación de un rango de soluciones alternativas, tanto para las necesidades inmediatas como para las que puedan dejarse después, identificadas de manera previa. Esto es llevar a la mujer en crisis a generar alternativas, seguidas de otras posibilidades. Es importante analizar los obstáculos para la ejecución de un plan en particular.

Asistir en la ejecución de pasos concretos Implica ayudar a la mujer a ejecutar una acción concreta, es dar el mejor paso próximo.

Seguimiento para verificar el progreso El objetivo es complementar el circuito de retroalimentación, el suministro de apoyo es reducir el riesgo y el cumplimiento de enlace con redes de apoyo.

| ||||||||||||||||||||

Duración del Proceso | Una a tres sesiones que permitan restablecer el enfrentamiento inmediato de la crisis. | ||||||||||||||||||||

Recomendaciones para la psicóloga/o |

| ||||||||||||||||||||

Evaluación psicológica para mujeres en situación de violencia física y psicológica | |

Definición | Es un proceso de investigación en el que se establece:

|

Procedimiento |

Recurso técnico: La entrevista: de tipo semiestructurada, que responderá a los objetivos de la investigación evaluativa. Fase inicial: de apertura, para recoger información respecto a la motivación de la denuncia, con los elementos de la violencia actuales. Fase intermedia: Contextualizar a la mujer en: Ámbito familiar.- Estructura familiar, número de hijas/os, escolarización, familia ampliada si amerita, entre otros. Ámbito laboral.- Tipo de trabajo, manejo económico, ingresos. Ámbito educativo.- Grado de escolarización, deserción, aspiraciones. Se realiza la historización de la violencia: en tanto tiempo pasado, presente, proyección de vida, relaciones afectivas y comunicacionales con la familia de origen y actual, redes de apoyo familiar y social.

Factores protectores:

Fase final: Es el cierre de la entrevista, se efectúa la devolución de la información con los elementos significativos que permiten entender la situación de la violencia de la mujer.

Que se especifica en:

Es el trabajo de campo de recojo de información, que aportará a la evaluación en tanto resultados, pero además posibilitará identificar los factores de riesgo y protectores, que estarán contemplados en conclusiones y recomendaciones. Estas entrevistas deben seguir el objetivo de la evaluación y que aspectos se quiere corroborar y concretizar objetivamente.

Y otros que se consideren.

|

Duración del Proceso | Un promedio de 3 sesiones, de aproximadamente 60 minutos cada una. |

Recomendaciones para la psicóloga/o |

|

Evaluación psicológica para mujeres víctimas de violencia sexual | |

Definición | Es un proceso de investigación en el que se establece:

|

Procedimiento |

La metodología comprenderá:

Recursos técnicos: Entrevista: Cuatro etapas:

La clausura: se debe establecer el nivel de tensión y angustia normalizados.

Preguntas que el/la evaluador/a debe responder:

Preguntas que el/la evaluador/a debe responder:

Preguntas que el o la evaluador/a debe responder:

Preguntas que el o la evaluador/a debe responder:

Las consignas deben ser claras, de adecuada comprensión para la usuaria, se orienta en caso de dudas, sin dirigir las respuestas. Se sugieren los siguientes instrumentos:

|

Duración del Proceso | Promedio de 3 sesiones, de aproximadamente 60 minutos cada una. |

Recomendaciones para la psicóloga/o |

|

Informe psicológico | |

Definición | Contiene la información de la evaluación que se ha llevado a cabo, y por lo tanto es un instrumento de comunicación entre la/el psicóloga/o y el solicitante. Materializa las respuestas a los parámetros evaluativos, por lo que deberá estar configurado y confeccionado de manera que proporcione de forma comprensible la información psicológica operativa para las decisiones jurídicas. |

Estructura |

Informe Psicológico

Nombre, número de colegiatura y formación específica.

Nombre, cargo, entidad jurídica, institución que ha solicitado el informe.

Lugar, fecha, año.

Datos de identificación de la evaluada (nombre, edad, estado civil, nivel de instrucción, ocupación y otros que se considere). Y la descripción del motivo de la evaluación, el ámbito y el tipo de violencia.

Consigna los parámetros de la evaluación realizada.

Se expondrán los instrumentos y métodos de recojo de información utilizados para la evaluación llevada a cabo:

Luego se pasaría a la parte descriptiva del informe, en la que expondrá de manera organizada la información recabada:

Incluyen los datos referidos al caso que es motivo del informe, se toman en cuenta aspectos de motivación para la evaluación, historia personal, historia familiar, desarrollo sociopersonal.

En caso de presentarse se identificará sintomatología psicopatológica de inicio, estado actual y estado mental.

Debe incluir la sinopsis de la entrevista, con la descripción textual del último hecho de la agresión. Deben estar especificados por cada una de las pruebas empleadas y resultados que estos arrojan, que serán integrados de forma interpretativa en las conclusiones.

Deben recoger de forma clara, breve y concisa todo lo argumentado a lo largo del informe. Debe responder a los parámetros de evaluación consignados y estar vinculadas a los hechos denunciados. No debe incluir datos que antes no hayan sido presentados y analizados.

|

Recomendaciones para la psicóloga/o | Es el planteamiento de lineamientos, que estén enmarcados de acuerdo a las conclusiones y direccionados a las acciones jurídicas en caso de mujeres del servicio y terapéuticas – psicológicas. En los casos de requerimiento judicial, deben ser orientativas para la toma de decisiones. |

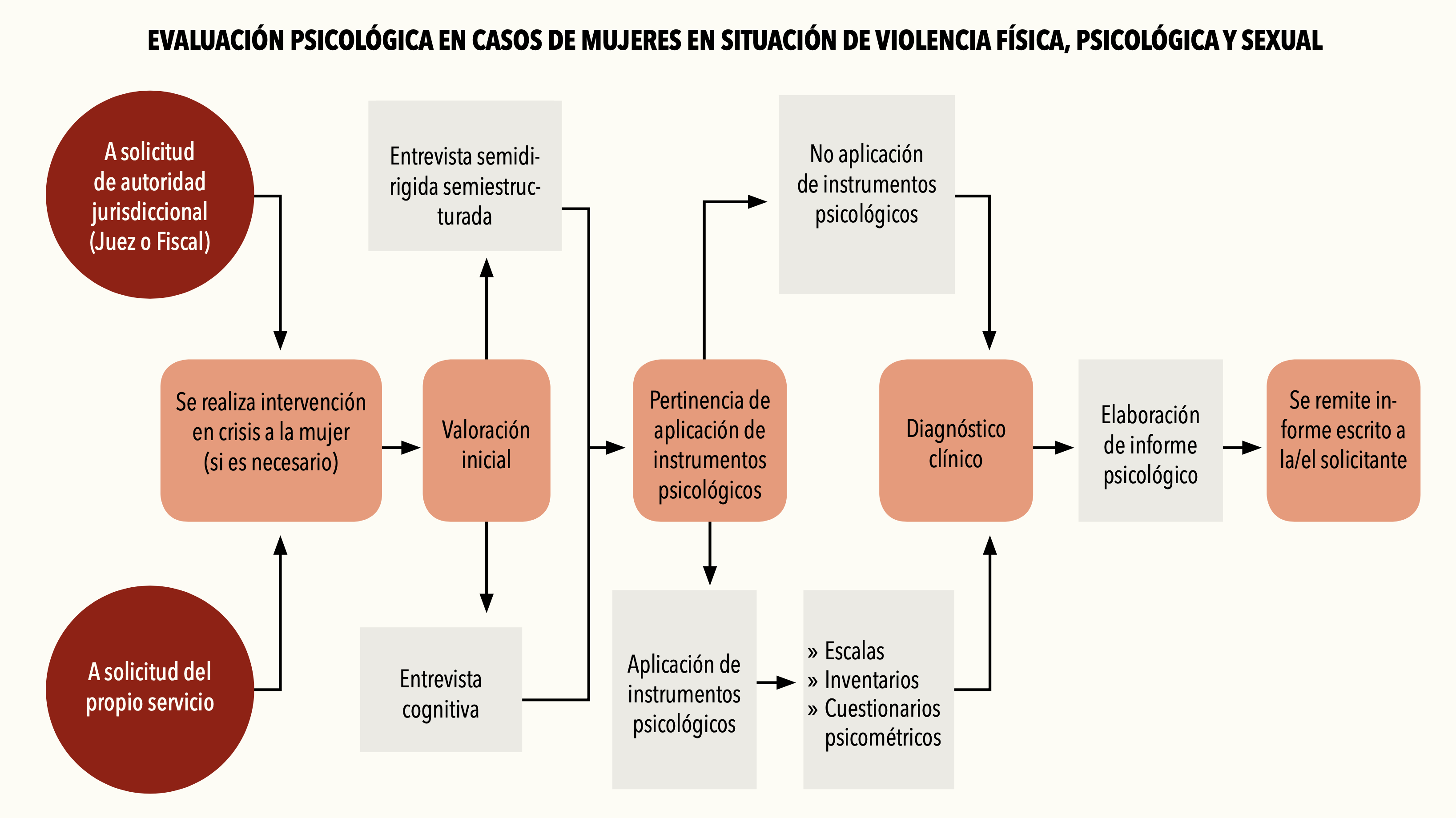

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN CASOS DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SEXUAL

Evaluación psicológica a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual | |

Definición | Es el proceso de investigación, en el que se debe adoptar una perspectiva evolutiva, puesto que la presencia de determinados síntomas en las víctimas parece depender de la edad y el estadio evolutivo, de manera que mientras algunos efectos del abuso pueden presentarse durante todo el periodo infantil, otros son específicos en una determinada etapa, habiendo también diferencia en la forma de procesar el abuso sexual y responder en los niños/as y adolescentes. Se establece:

|

Procedimiento |

Otros tipos de entrevista: Protocolo CCP, Protocolo NICHD y otros que se consideren necesarios.

Preguntas que él o la evaluador/a debe responder:

Se puede recurrir a alguno de los siguientes instrumentos:

Para el análisis de la credibilidad de testimonio:

|

Duración del proceso | Un promedio de 3 sesiones, con una duración de aproximadamente 60 minutos cada una. |

Recomendaciones para la psicóloga/o |

|

EVALUACIÓN PSICÓLOGICA EN CASOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

Entrevista en cámara gesell y salas de audiencia para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual | |

Definición | Consiste en ayudar a afrontar la experiencia de su comparecencia como víctimas, es decir familiarizar a la niña, niño y adolescente con lo que va ocurrir con el proceso judicial y ayudarle a preparase para la experiencia, tanto emocional, como física y mentalmente. Los objetivos son:

|

Procedimiento | Se establecen dos componentes para la preparación de la comparecencia. Goodman y Cols (1993):

El objetivo es la instrucción en los procedimientos que se siguen en la cámara Gesell y en la sala de audiencias y los papeles desempeñados por las distintas personas que intervienen (juez, fiscal, abogados y testigos). Familiarizarlo con los términos y conceptos legales. Enseñarle técnicas adecuadas de la expresión oral, ayudarle a entender la finalidad del sistema judicial, conseguir que se sienta cómoda/o en la sala de audiencia o cámara Gesell y hacer que tome conciencia de la importancia de decir sólo la verdad. La tareas serián:

Implica la preparación emocional, por la ansiedad y miedo frente a la declaración y juicio.

|

Duración del proceso | Un promedio de 3 sesiones. |

Recomendaciones para la psicóloga/o |

|

Orientación psicológica individual para mujeres | |

Definición | Es el espacio relacional en el cual la/el psicóloga/o orienta su trabajo para:

|

Procedimiento |

|

Duración del proceso | Promedio de 3 sesiones, de 60 minutos cada una. |

Recomendaciones para la psicóloga/o |

|

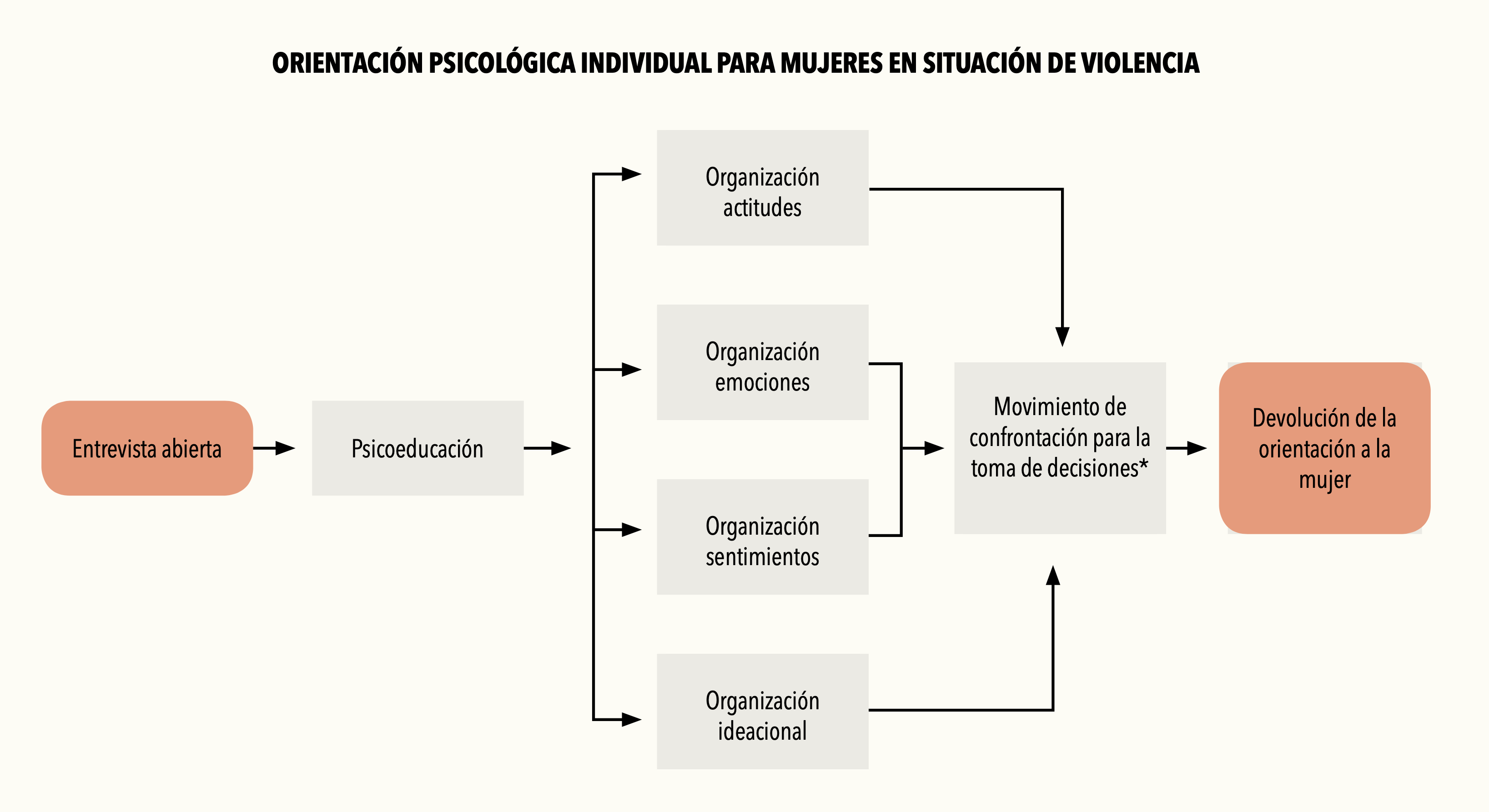

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Orientación psicoeducativa de pareja | |

Definición | Es el espacio en la que la/el profesional psicóloga/o trabaja a través de la psicoeducación, brindando información y lineamientos respecto a:

|

Procedimiento |

|

Duración del proceso | 3 sesiones como promedio, de 60 minutos cada una. |

Recomendaciones para la psicóloga/o |

|

ORIENTACIÓN PSICOEDUCATIVA DE PAREJA

Orientación psicológica familiar | |

Definición | Es el espacio relacional y reflexivo de reeducación de los roles de género y la violencia. |

Procedimiento |

Otras técnicas pueden ser: juego de roles, dibujos, metáforas, esculturas y otras que se requiera. |

Duración del proceso | 4 sesiones de aproximadamente 60 minutos cada una. |

Recomendaciones para la psicóloga/o |

|

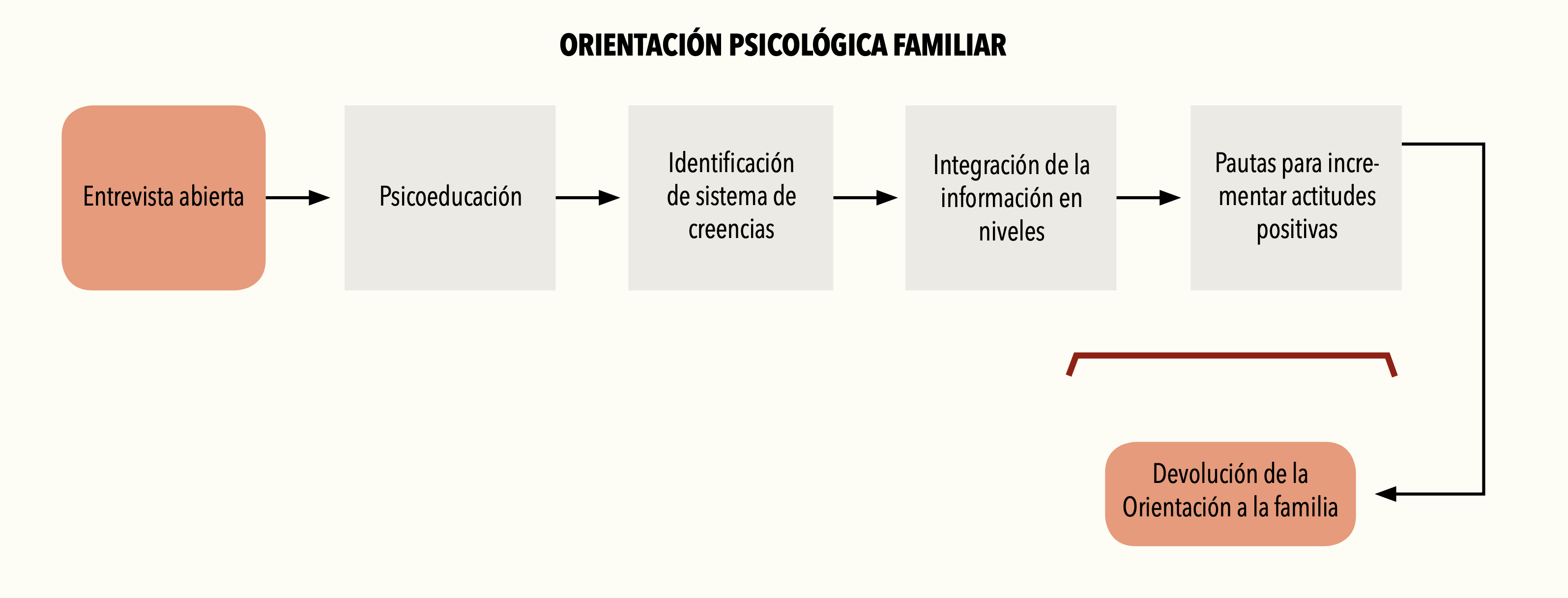

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA FAMILIAR

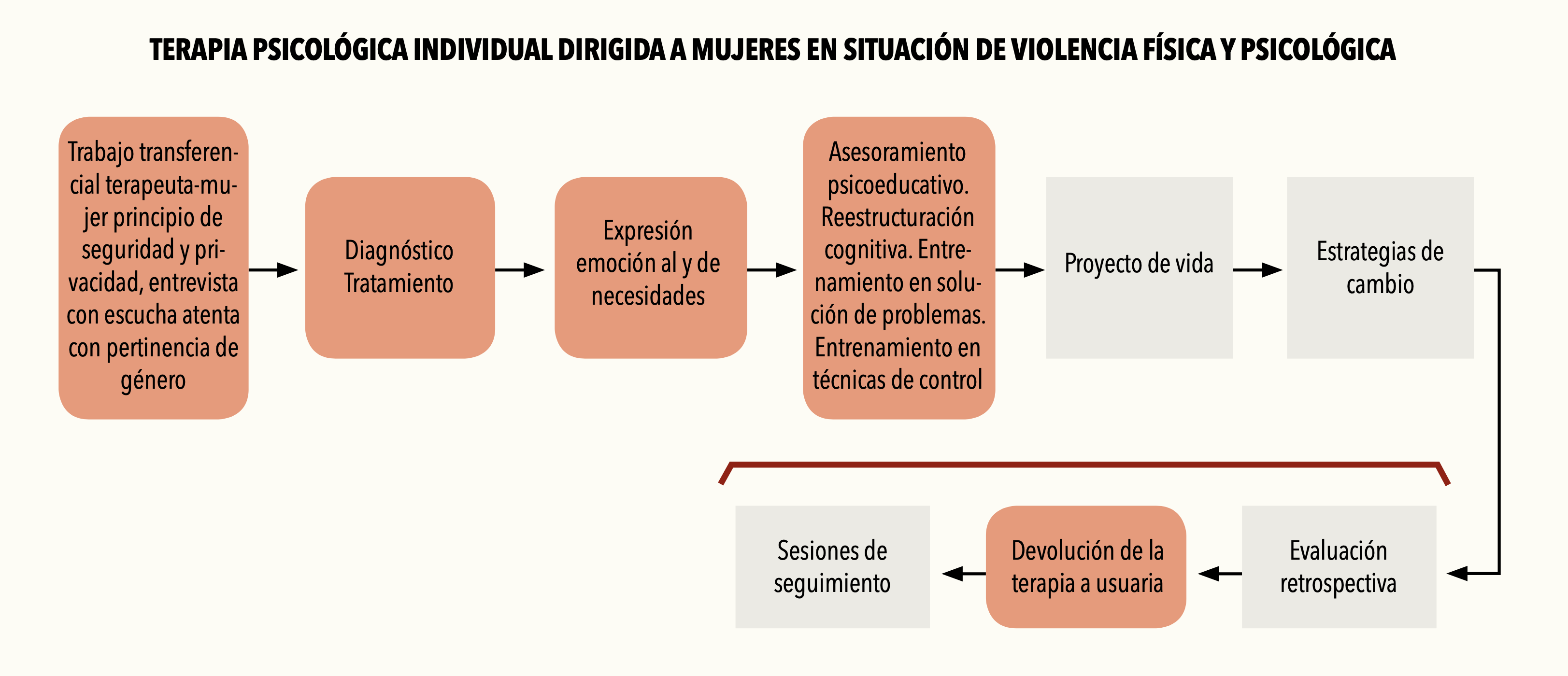

Terapia psicológica individual para mujeres víctimas de violencia física y psicológica | |

Definición | Es un espacio de encuentro relacional, por lo tanto la relación terapéutica es intencional y profesional, donde la/ el terapeuta:

|

Procedimiento |

|

Duración del proceso | 12 sesiones como promedio, de 60 minutos cada una. |

Recomendaciones para la psicóloga/o |

|

TERAPIA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL DIRIGIDA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA

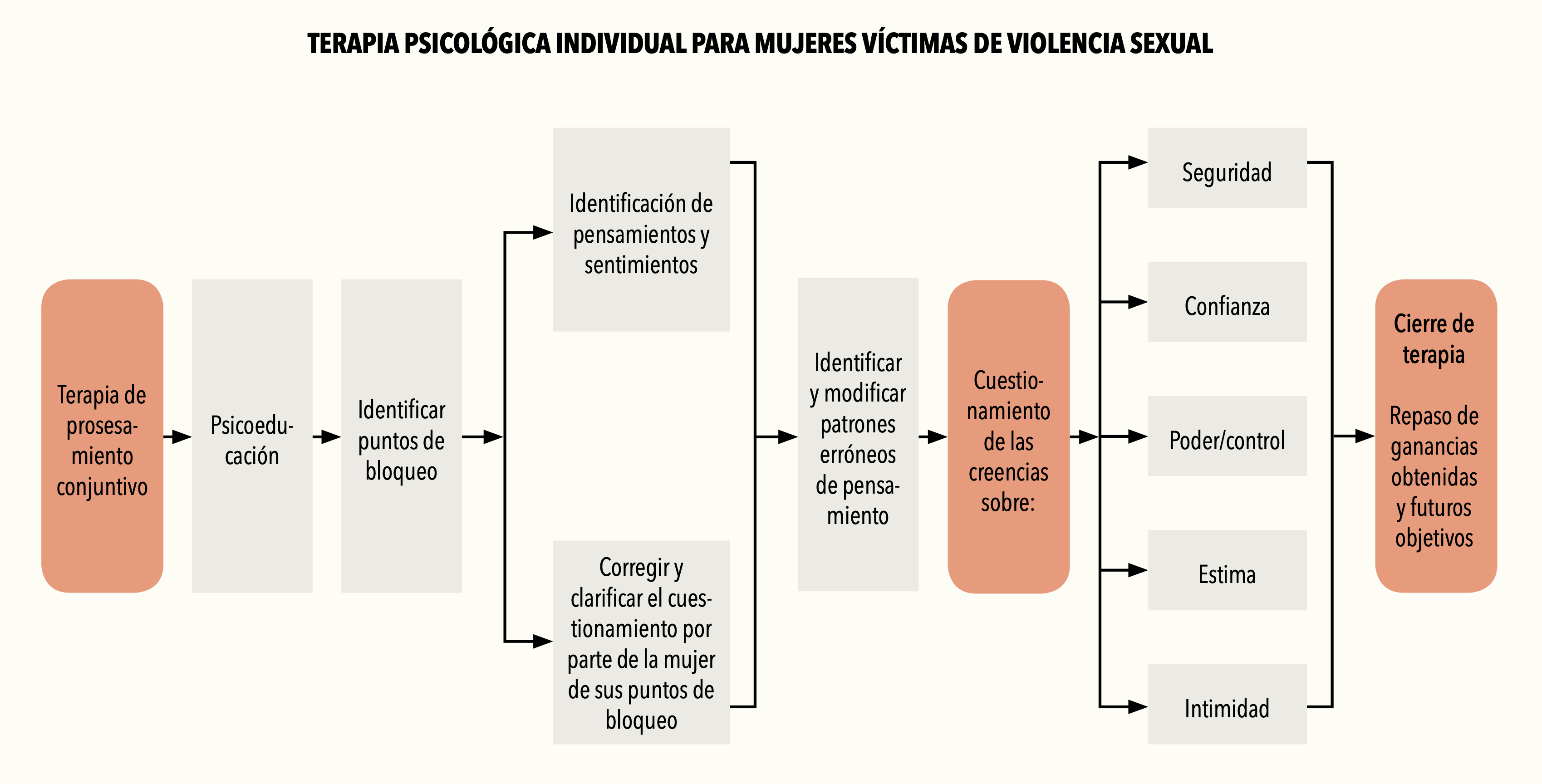

Terapia individual para mujeres víctimas de violencia sexual | |

Definición | Es un espacio de encuentro, intencional y profesional, con la finalidad de trabajar:

|

Procedimiento |

El objetivo es asegurarse que los pensamientos y sentimientos sean claramente identificados, que los pensamientos no se confundan con los sentimientos y viceversa. Que los sentimientos apropiados se encuentren asociados a los pensamientos correctos.

El objetivo es que la mujer procese el acontecimiento traumático y el afecto asociado, al mismo proporciona al terapeuta información básica sobre la secuencia de acontecimientos de la experiencia traumática e información adicional de los puntos de bloqueo.

El objetivo es igual al de la cuarta sesión. La mujer procese el acontecimiento traumático y el afecto asociado, al mismo tiempo proporciona al terapeuta información básica sobre la secuencia de acontecimientos de la experiencia traumática e información adicional de los puntos de bloqueo.

El objetivo es repasar y discutir las tareas para la casa sobre los patrones erróneos de pensamiento.

El objetivo es que la /el terapeuta y mujer repasen las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias que la mujer ha llenado sobre los puntos de bloqueo referentes a la seguridad.

El objetivo es que la/el terapeuta y mujer repasen las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias que la mujer ha llenado sobre los puntos de bloqueo referentes a la confianza.

El objetivo es que terapeuta y mujer repasen las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias que la mujer ha llenado sobre los puntos de bloqueo referentes al poder/control.

El objetivo es que la/el terapeuta y mujer repasen las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias que la mujer ha llenado sobre los puntos de bloqueo referentes a estima.

Segundo informe del impacto de acontecimiento traumático.

El objetivo es que la/el terapeuta y mujer repasen las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias que la mujer ha llenado sobre los puntos de bloqueo referentes a intimidad.

|

Duración del proceso | 12 sesiones |

Recomendaciones para la psicóloga/o | Para la terapia de procesamiento cognitivo, se deberá implementar, ante las dificultades de lectoescritura, recursos como grabaciones, dibujos, recorte de emociones, todo aquello que facilite la apropiación y el compromiso terapéutico. |

TERAPIA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

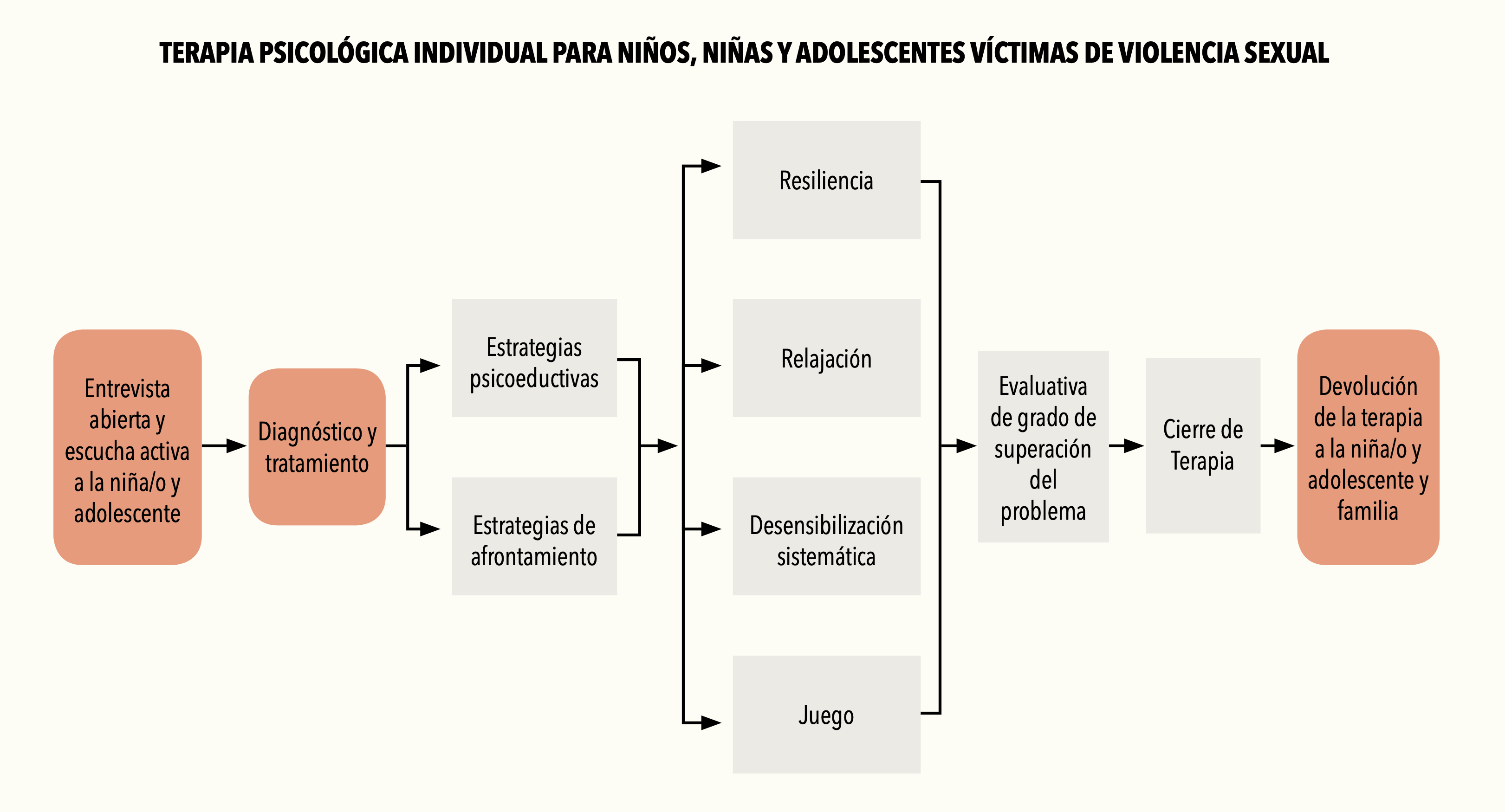

Terapia individual para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual | |

Definición | Las acciones terapéuticas deben explícita y directamente dirigirse a la agresión sexual experimentada y a los consecuentes impactos en las emociones, cogniciones y comportamientos. La terapia está dirigida a:

|

Procedimiento |

Cuando la niña o niño se haya dormido, se debe retirar uno de los muñequitos, el niño al verificar que el muñequito se fue y por lo tanto se llevó el dolor.

|

Duración del proceso | 10 sesiones como promedio, de 60 minutos cada una. |

Recomendaciones para la psicóloga/o |

|

TERAPIA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

|

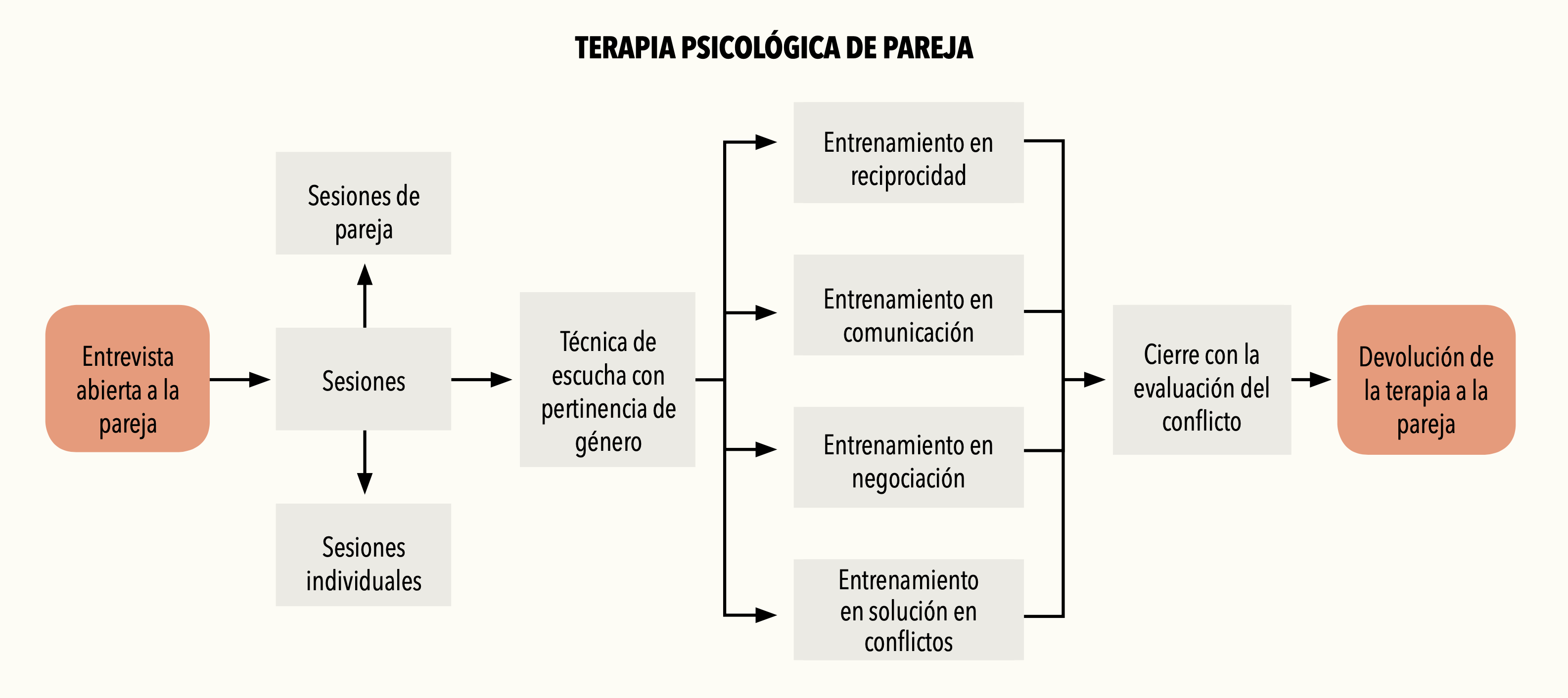

Terapia psicológica de pareja |

|

|

Definición |

El proceso terapéutico debe adaptarse a las peculiaridades de la pareja. |

|

Procedimiento |

Entrenamiento de la reciprocidad

Entrenamiento de la comunicación

Se fortalece lo aprendido en sesiones anteriores y se trabaja con la transmisión de sentimientos negativos, esto implica:

Para la eficacia de este entrenamiento se debe realizar:

Entrenamiento en negociación

La sesión se centra en la comunicación de conceptos y reglas que ayuden a conseguir acuerdos viables y satisfactorios, al final de la sesión se debe conseguir un acuerdo sobre un tema a negociar con un bajo nivel de dificultad.

Se trata del fortalecimiento de los cambios logrados, se repasa los principios de reciprocidad y los logros obtenidos con la expresividad afectiva. Entrenamiento en solución de conflictos

Se trabaja con la base de la solución de conflictos, se trata de conseguirla sin producir reactancia emocional. Se ha diseñado algunas normas que ayudan a la pareja a resolver el conflicto de forma exitosa como por ejemplo:

Para finalizar la sesión se pide a la pareja de plantee un problema de difícil resolución y que efectúe la solución de acuerdo a las herramientas proporcionadas.

Se trabaja con la definición del problema tratado en el hogar y se trabaja básicamente con los siguientes aspectos:

Se revisa y valora las distintas soluciones que han ido diseñando y probando ante los distintos conflictos.

Se revisa los cambios efectuados en la pareja y el manejo de situaciones críticas. |

|

Duración del proceso |

12 sesiones de aproximadamente, 60 minutos de cada una. |

|

Recomendaciones para la psicóloga/o |

|

TERAPIA PSICOLÓGICA DE PAREJA

Terapia psicológica individual para hombres agresores de pareja | |

Definición | Es un espacio de encuentro relacional, por lo tanto, la relación terapéutica es intencional y profesional, donde la/ el terapeuta:

|

Procedimiento |

Se considera prioritario realizar el abordaje desde una perspectiva de género debido a que la violencia contra la mujer es considerada como un fenómeno multifactorial con implicaciones sociales, relacionales y psicológicas. Los ejes de abordaje y desarrollado durante el proceso contemplan de manera general, aunque no exclusiva las siguientes dimensiones:

Resolución de problemas (sesión 11)

Prevención de recaídas en comportamientos violentos (sesión 12)

|

Duración del proceso | 12 sesiones como promedio, de 60 minutos cada una. |

Recomendaciones para la psicóloga/o |

|

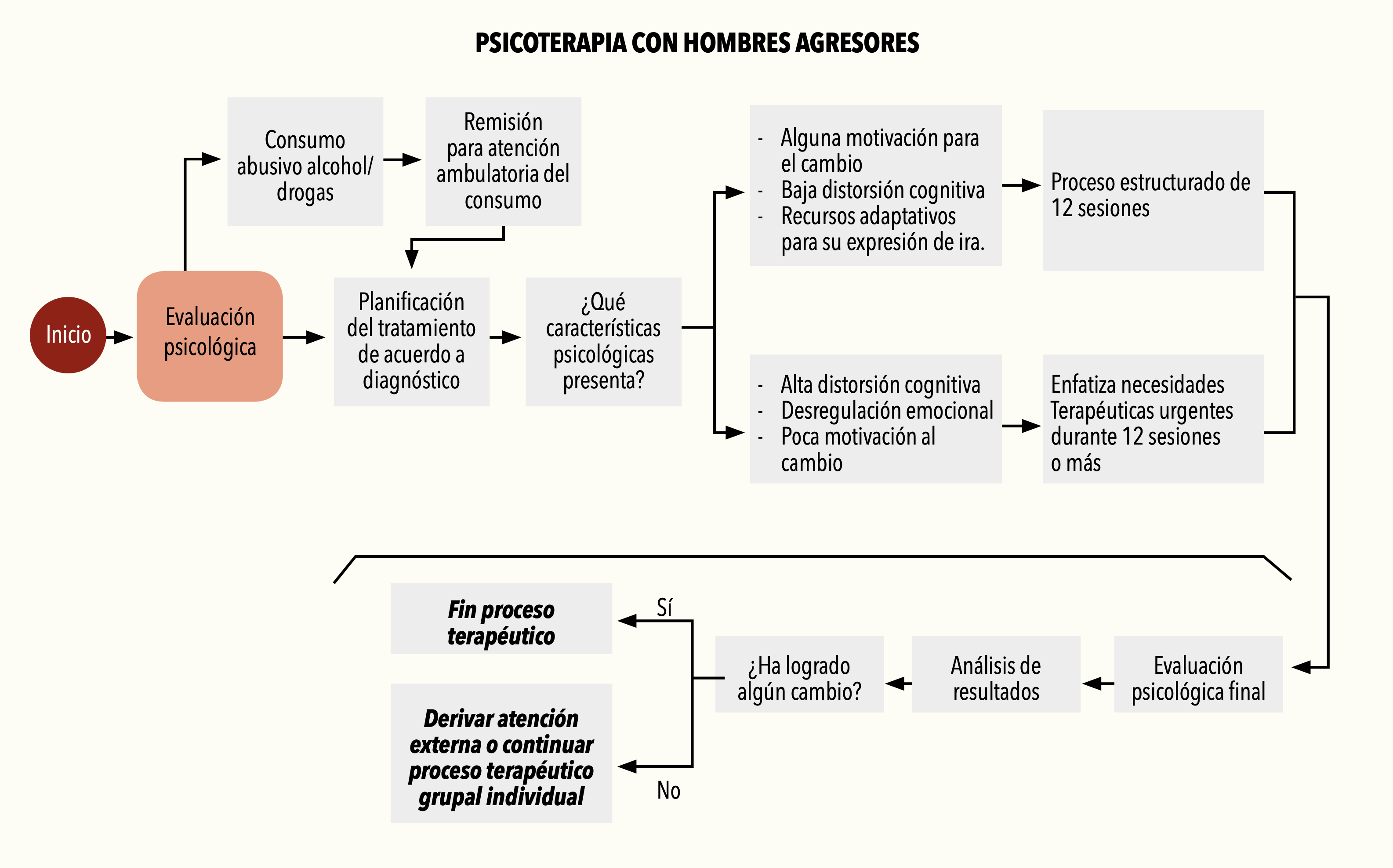

PSICOTERAPIA CON HOMBRES AGRESORES