Contenido

Presentación

El Estado Plurinacional de Bolivia tiene como prioridad nacional erradicar la violencia contra las mujeres como mandato de la Constitución Política del Estado y de la Ley No 348, del 09 de marzo de 2013, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

En este marco, durante la gestión de gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, se aprobaron normativas y políticas públicas para la protección integral de los derechos de las mujeres. La Ley N° 348, tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para el Vivir Bien.

Estas normas definen mecanismos, instancias y medidas de protección para las víctimas de violencia en razón de género a través de la aplicación de la Justicia Ordinaria, respetando el derecho comunitario. En este marco, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, como Ente Rector y responsable del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE-VRG), presenta la Guía para la Actuación frente a la Violencia en Razón de Género para Autoridades Indígenas Originario Campesinas.

En esta Guía se presentan lineamientos básicos para las autoridades indígena originaria campesinas, en su actuación frente a la violencia en razón de género, respetando los derechos de las víctimas en el marco de la justicia ordinaria, así como en el derecho comunitario.

Invitamos a las Autoridades Indígena Originario Campesinas, como instancias promotoras de la denuncia en casos de violencia en razón de género, utilizar este instrumento que permitirá continuar con el avance en la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres.

Dr. Héctor Arce Zaconeta

Ministro de Justicia y Transparencia Institucional

Glosario

Género

“Es un conjunto de características sociales y culturales de lo femenino y lo masculino. Trata de comportamientos, valores, actitudes y sentimientos que la sociedad considera como propios de los hombres o de las mujeres.” (IIDH 2004: 74). Esta construcción societal en las mayoría de las culturas es inequitativa y desigual para un género frente a otro, de ahí que se dice que el género es el instrumento que evidencia la desigualdad social de una diferencia sexual. (Lamas Marta 2005)

Violencia de Género

Cualquier acción u omisión que, en razón del género, cause a las mujeres y a otras identidades genéricas daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o incluso, la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, subordinación, discriminación, explotación y opresión de género en cualquiera de sus formas.

Violencia contra las Mujeres

“Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (definición establecida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”).

Delitos de violencia contra las mujeres

Todos los delitos señalados en la Ley No 348 que sean perpetrados contra una mujer independientemente de su edad o cualquier otra condición que fueran cometidos presuntamente por un agresor de sexo masculino en cualquier contexto.

Delitos contra la familia

Comprende el delito de violencia familiar doméstica, independientemente del sexo o edad de la víctima o el agresor, y el delito de substracción de un menor o incapaz cuando sea cometido por cualquiera de los progenitores, así como cuando estos delitos sean cometidos en concurso con otros delitos previstos en la Ley No 348.

Situación de Violencia

Es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se encuentra una mujer en un momento determinado de su vida (artículo 6.2 de la Ley No 348).

Situación de vulnerabilidad

Estado de desventaja, riesgo o fragilidad frente al agresor o agresora, por el que no se tiene capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse a la violencia o tal capacidad está disminuido por distintos motivos.

Agresor o agresora

Quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de violencia hacia la mujer u otra persona (artículo 6.6 de la Ley No 348).

Prevención

Refiere al conjunto de actos conducentes de evitar hechos de violencia o que las agresiones continúen o se repitan.

Detección

Significa “reconocer o identificar la existencia de una posible situación de violencia contra la mujer”. Debe ser lo más precoz posible y tiene que incluir aquellas situaciones donde existe violencia y también aquellas situaciones de riesgo en las que pueda llegar a producirse.

Abreviaciones

Art. Artículo

AIOC Autoridades Indígenas Originaria Campesinas

CDIMA Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara “Amuyt’a”

DNA Defensoría de la Niñez y Adolescencia

FELCV Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia

POA Plan Operativo Anual

ONG Organización no Gubernamental

RUV Registro Único de Violencia

SEPDAVI Servicio Plurinacional Registro Único de Violencia

SIJPLU Servicio Integrado de Justicia Plurinacional

SIPPASE Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia en razón de género

SLIM Servicio Legal Integral Municipal

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

VRG Violencia en Razón de Género

1. Introducción

La Constitución Política del Estado en su artículo 30.1 define como Nación y pueblo indígena originario campesino a toda colectividad humana que comparta identidad cultural idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española, asimismo reconoce 36 pueblos y naciones indígena originario campesinos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El horizonte de las naciones y pueblos indígenas de llegar al vivir bien (suma qamaña), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal), qhapaj ñan (camino o vida noble) con armonía, reciprocidad, solidaridad, complementariedad recuperada en los principios y valores de la Constitución Política del Estado, tienen aún un largo camino por recorrer, porque no es posible lograr el vivir bien si las mujeres indígena, originarias y campesinas también están sufriendo violencia.

La Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley No. 348), estipula en su Artículo 4 numeral 1. “Vivir bien, Es la condición y desarrollo de una vida digna integra material, espiritual y física, en armonía consigo misma, el entorno familiar, social y la naturaleza”.

Así mismo, en la Política Pública Integral “Para una Vida Digna de las Mujeres” se considera al vivir bien “…como horizonte civilizatorio alternativo al capitalismo, al patriarcado y al colonialismo, al ser concebida desde la interculturalidad, basada en el reconocimiento de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y afrodescendientes…”.

Sin embargo, las mujeres indígenas, originarias y campesinas de los diferentes pueblos y naciones indígena originario campesinos, sufren los diferentes tipos de violencia al igual que el resto de la población femenina. A diferencia de las mujeres urbanas, ellas todavía sufren mayor discriminación y falta de acceso a la justicia ordinaria de manera oportuna, mientras que la justicia indígena no siempre garantiza una atención adecuada a su situación de violencia.

1.1. Contexto de la Violencia en Razón de Género en las Comunidades Indígena Originario Campesinas

La Constitución Política del Estado reconoce ampliamente los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas. En el primer artículo reconoce el pluralismo jurídico, y el artículo 179 parágrafo II establece la igualdad jerárquica entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena originario campesina. Sin embargo, en la práctica, la justicia ordinaria está ausente en las comunidades y pueblos indígenas, mientras que la justicia indígena o comunitaria (como se la conoce en estas comunidades) está deslindando responsabilidades en cuanto se refiere a la violencia contra las mujeres.

Razón por la cual se ha visto la necesidad imperiosa de desarrollar un instrumento que permita mejorar los niveles de protección y atención a las mujeres indígena, originarias y campesinas en cuanto a hechos de violencia en razón de género.

1.2. Las autoridades de los pueblos y naciones indígena originario campesinas

Las autoridades de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, son electas por las propias comunidades:

- En el área andina y de los valles, en sus ayllus originarios y desempeñan esta responsabilidad de manera rotativa;

- En las comunidades de la Amazonía y el Chaco, generalmente por el liderazgo de las personas y en algunos casos recae en familias que tienen trayectoria de liderazgo, todo dependiendo de la comunidad, pueblo y/o nación.

En los pueblos indígenas, la autoridad, además de cumplir con un rol político, también es administradora de justicia y autoridad ritual. Estos roles han cobrado mayor preponderancia estos últimos años, especialmente en cuanto a la aplicación de justicia de acuerdo a sus normas y procedimientos basadas en sus usos y costumbres.

El ejercicio de autoridad en estas comunidades, generalmente es de un año y es considerado un servicio a la comunidad. Este servicio es obligatorio y rotatorio, aspecto que es importante considerar a la hora de hacer justicia, debido a que en algunos casos solamente existe interés de cumplir con una buena gestión, es decir sin problemas, dejando de lado su responsabilidad intrínseca como administradores de justicia.

1.3 La justicia indígena originario campesina

Es el sistema jurídico de pueblos indígenas originario campesinos, con tradición milenaria, características y procedimientos propios, que se reconoce en la Constitución vigente, que se ejerce mediante sus propias autoridades: mallkus, jilakatas, mama t’allas, mrubichas, etc.

La justicia indígena originaria campesina, se caracteriza por ser reparadora, pública, inmediata y sin costo, además de ser de conocimiento de la comunidad en pleno, a diferencia de la justicia ordinaria cuyas normas, procedimientos e instituciones no son de fácil acceso para la población indígena, por el idioma, las distancias a los centros urbanos, las rutas críticas a seguir y el escaso conocimiento de las normativas.

1.4 Situación de las mujeres indígenas originarias y campesinas en las leyes No 348 y No 073 de Deslinde Jurisdiccional

La Ley Integral No 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en su artículo 42º estipula que la denuncia de todo hecho de violencia contra las mujeres, podrá ser promovida, entre otras instancias, por las autoridades indígena originario campesinas, debiendo éstas derivar ante la Policía o el Ministerio Público cuando el hecho constituya un delito.

Así mismo, el art.41 parágrafo II indica que: “todos los casos de violencia sexual, feminicidio y delitos análogos serán derivados a la jurisdicción ordinaria, de conformidad a la ley de Deslinde Jurisdiccional”. Quedando claro que las autoridades indígena originario campesinas no pueden sancionar estos casos.

Por otro lado, la Ley de Deslinde Jurisdiccional, en su artículo 5º, parágrafo IV estipula que: “Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, prohíben y sancionan toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es ilegal cualquier conciliación respecto de este tema”. Ratificando el deber de las autoridades indígena originario campesinas de derivar a la justicia ordinaria los casos de violencia contra las mujeres.

Todo lo anterior, es reforzado por el artículo 46 parágrafo I. de la Ley No 348 que afirma: “la conciliación está prohibida en que cualquier hecho de violencia contra las mujeres, que comprometa su vida e integridad sexual. Ninguna institución receptora de denuncias ni su personal, podrá promover la conciliación ni suscripción de ningún tipo de acuerdo entre la mujer y su agresor, bajo responsabilidad”.

Y el parágrafo IV del anterior artículo estipula que “excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima, solo por única vez y no siendo posible en casos de reincidencia”. Con lo anterior, las autoridades indígena originario campesinas tienen una sola posibilidad de conciliación, cuando la mujer indígena en situación de violencia, así lo solicite.

En este marco queda claro que la justicia indígena originario campesina, puede trabajar en la prevención de la violencia contra las mujeres y en la atención de los hechos de violencia que no constituyen delito y que se reconocen en el artículo 7º de la Ley 348. Considerando que la justicia indígena originario campesina es esencialmente conciliadora, las autoridades indígena originario campesinas, no estarían autorizadas para resolver los casos de violencias contra las mujeres que se constituyen en delitos, debiendo remitir estos hechos a la justicia ordinaria.

Tomando en cuenta que el sistema de la justicia ordinaria se centra en las poblaciones urbanas y aún no cuenta con brazos operativos suficientes para atender las comunidades rurales, las mujeres indígenas que han sido víctimas de delitos, se ven en la necesidad de realizar largos viajes para llevar su denuncia. Por otro lado, las autoridades indígena originario campesinas deslindan sus responsabilidades en casos de violencia contra las mujeres, dejando en muchos casos a las mujeres indígenas en situación de violencia, desprotegidas.

El fortalecimiento de la justicia indígena originario campesina para prevenir y atender los casos de violencia contra las mujeres es necesaria. Así mismo la presencia de la justicia ordinaria en las zonas rurales y la coordinación entre ambos tipos de justicia, permitirá a las mujeres indígenas, originarias y campesinas gozar plenamente de sus derechos.

1.5 Percepciones de autoridades indígena originario campesinas y de las mujeres en situación de violencia

Para la elaboración del presente documento, se ha consultado a autoridades indígena originario campesinas, mujeres y hombres de diferentes comunidades, pueblos y naciones indígenas, sobre el abordaje de la violencia en razón de género y lo que informaron es que antes de la Ley No 348, las autoridades indígena originario campesinas, con todas las dificultades que se puedan considerar, atendían los casos de violencia contra las mujeres en su comunidad, mediante la conciliación.

Sin embargo, actualmente, identifican un debilitamiento de la justicia indígena originario campesina en el tratamiento de estos casos, porque las autoridades ya no quieren atenderlos indicando que eso corresponde a la justicia ordinaria, especialmente en comunidades aledañas a centros urbanos.

La justicia indígena originario campesina, dependiendo de la comunidad, de las autoridades en ejercicio, del sistema de justicia indígena y ante todo del control social, puede ser muy sólida, acorde a sus normas, o puede ser hasta deficiente. Todo depende de la solidez del sistema de justicia que impera en la comunidad, pueblo o nación indígena originario campesina.

En la mayoría de los casos, los castigos en los sistemas de justicia indígena originario campesina, son resueltos en público y dependiendo de la gravedad del delito, se otorga el castigo correspondiente.

Se considera violencia o maltrato cuando una mujer presenta signos físicos de bofetadas, golpes, patadas, u otros. No se conocen muchos casos de maltrato psicológico que hayan llegado a las autoridades comunales, por falta de reconocimiento de este tipo de violencia. Los casos de violación o muerte en razón de género (feminicidio), tienen otra categoría y se remiten a la justicia ordinaria.

Las agresiones generalmente se clasifican en leve, grave y gravísimos, también se toman en cuenta si es primera vez, o si hay reincidencia. Entonces, será leve, si la mujer presenta también signos leves de golpes en su cuerpo, moretones en el ojo u otros signos visibles. Es grave, cuando la mujer presenta signos de golpes fuertes, moretones marcados por todo el cuerpo, ojos tapados e incluso puede tener heridas por los golpes recibidos. Gravísimo, cuando se detecta indicios de atentado contra la vida de la mujer, heridas, laceraciones consideradas de gravedad.

Si la agresión es leve y por primera vez, en caso de violencia hacia la mujer, generalmente se reflexiona a la persona o a la pareja y se realizan recomendaciones para evitar que vuelva a ocurrir. Aquí es importante la participación de las ancianas, los ancianos, sabias, sabios, amaut’as que recomiendan en base a los caminos que ellos y sus antepasados han recorrido en la búsqueda y mantenimiento constante del equilibrio. Todo suele ser acompañado de rituales de limpias, petición de armonía y equilibrio para la pareja.

En caso de considerarse la agresión de gravedad, dependiendo de la comunidad, nación o pueblo, el castigo será con mayor drasticidad, con chicotazos, multas, trabajos comunitarios, atarlos al palo santo y otros. Generalmente los casos que llegan a estos niveles, son reincidentes.

En los casos considerados gravísimos, se dice que, en la antigüedad, en muchos casos solían echarlos de la comunidad, pero en estos tiempos se los deriva a la justicia ordinaria.

Se considera que el castigo moral es realmente el más fuerte, ya que en una comunidad se vela mucho por el prestigio de las familias, entonces no solo es mal vista la persona agresora, sino toda la familia, los padres hermanos, tíos y demás, “es una vergüenza que toda la gente te vea con esa cara”.

Un otro aspecto muy importante en las comunidades, pueblos y naciones indígena originario campesinos es la palabra, es decir, cumplir con el compromiso verbal realizado ante las autoridades, la familia, la persona afectada y la comunidad en pleno. Comprometer la palabra de no volver a cometer la agresión, el incumplimiento de este compromiso es considerado una total falta de responsabilidad e irrespeto, que conlleva al desprestigio personal, familiar y de la comunidad.

Un dicho frecuente en las comunidades es “todo tiene ojos y oídos” lo que significa que nada se puede decir o hacer sin que alguien escuche o vea lo que se hace, esto implica el control social comunitario, todo se sabe y las comunarias y comunarios se esforzarán por mantener el equilibrio en sus familias y comunidad, enmarcándose en lo posible en las normas sociales de convivencia armónica.

La justicia indígena, juzgaba y juzga aún, en algunas comunidades, los casos de violencia contra las mujeres, todo dependiendo de la solidez de sistema de justicia indígena y las autoridades en ejercicio. En la actualidad, de acuerdo a entrevistas realizadas, algunas autoridades ya no quieren atender los casos de violencia contra las mujeres, otras las derivan a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) o Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).

Actualmente, en la justicia indígena originario campesina, no se juzgan los casos de violación y muertes (feminicidios), estos casos son derivados a la justicia ordinaria. Por otra parte, se conocen casos de autoridades y comunidades que acudieron a la justicia ordinaria sin encontrar respuesta a sus demandas.

Actualmente se reconoce que hay violencia hacia las mujeres en las comunidades rurales, tal como se pudo verificar en los talleres de grupos focales y entrevistas que se realizaron para la elaboración de este documento. Sin embargo, las personas entrevistadas indicaron que consideran que la violencia contra las mujeres no se da en la misma dimensión de las ciudades, dado que los casos que conocen son pocos y aquellas personas que comenten estos actos son mal vistas por sus comunidades.

Por otro lado la violencia hacia las mujeres, especialmente la que se da al interior de la familia, aún es considerada un hecho privado, que de no resolverse en el seno de la familia, con la intervención de las familias, padrinos, abuelas, recién pasa a la comunidad, para que sean las autoridades indígenas originario campesinas quienes resuelvan estos casos, por lo tanto se podría deducir que cuando llega a conocimiento de las autoridades indígena originario campesinas, las mujeres ya habrían sufrido anteriormente alguna forma de violencia.

En la comunidad “no es bien visto” cuando una persona acude a la justicia ordinaria para resolver sus problemas y esta visión es aplicable a los casos de violencia hacia las mujeres, ellas son mal vistas cuando acuden a estas instancias, primero porque la violencia contra las mujeres, aún es considerada un asunto privado y porque al salir del entorno comunal, se juega el prestigio de la misma comunidad. El pensamiento es que, las personas de las comunidades vecinas, dirán que son “pendencieros” en sus propias palabras.

Las personas integrantes de los grupos focales y entrevistadas, afirman que: “no es bueno ventilar estos problemas fuera de la comunidad, la gente habla”. Es por toda esa carga peyorativa en detrimento del prestigio familiar y comunal, que prefieren que los casos de violencia contra las mujeres, se resuelvan en la comunidad. Entonces, se podría deducir que el prestigio de la comunidad y de la familia es una carga para las mujeres indígenas.

Por otro lado, las mismas mujeres indígenas indicaron que prefieren no denunciar ante la justicia ordinaria:

- Porque no es bien visto en su comunidad y que estos problemas salgan afuera,

- Por los altos costos económicos que implica la denuncia (pasajes, alimentación, alojamiento en las urbes),

- El tiempo que demandan estos procesos

- La falta de conocimiento de los pasos a seguir y

- Las pocas probabilidades de encontrar justicia en este espacio desconocido para ellas.

Asimismo, la justicia ordinaria no siempre llega a las comunidades, en algunos municipios no tienen SLIM, o están fusionados con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En la mayoría de los municipios no existen una policía especializada, ni fiscales especializados en la temática. Finalmente se identifica que en muchos casos se cuenta con abogadas y abogados muy jóvenes que no tienen experiencia.

Por otra parte, existen todavía algunas autoridades de la justicia ordinaria que inclusive culpabilizan a las mujeres por la violencia que sufrieron.

Es por estas consideraciones previas, que es importante fortalecer la justicia indígena, originario, campesina a fin de prevenir, disminuir y erradicar la violencia contra las mujeres, asumida como una prioridad nacional.

2. MARCO LEGAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS

Dos instrumentos internacionales protegen los derechos de los pueblos indígenas; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, ambos instrumentos ratificados por el gobierno boliviano, que a su vez están reconocidos en la Constitución Política del Estado.

El Convenio 169 de la OIT, en su artículo 1o, inciso b) define “a los pueblos indígenas de la siguiente manera: …considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En su artículo 8.1 reconoce los derechos consuetudinarios Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”.

Por otro lado, la Declaración de los Pueblos Indígenas, en su artículo 5º reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias instituciones políticas, económicas, culturales y jurídicas. En el artículo 7º numeral 2, se reconoce el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad, sin ningún tipo de violencia.

La Constitución Política del Estado Boliviano, en su artículo 30 parágrafos I indica que: “Es nación y pueblo indígena originario campesino, toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”.

Asimismo, en el artículo 179º reconoce a la justicia indígena ejercida por sus propias autoridades, además de reconocer igual jerarquía entre jurisdicción indígena originario campesina y jurisdicción ordinaria.

Respecto a la discriminación y violencia contra las mujeres, la Declaración de los Pueblos Indígenas, recomienda en el artículo 22.2: “Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación”.

A su vez, la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres “CEDAW” y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belém do Pará, ambas ratificadas por el Gobierno Boliviano, protegen los derechos humanos de las mujeres, especialmente contra la discriminación y las diferentes formas de violencia, tal como se incluyeron en el artículo 15º de la Constitución Política del Estado, así como en otros artículos de esta Carta Magna.

Este marco normativo está reflejado en la Ley Integral No 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres, reconocen por un lado los derechos colectivos de los pueblos y naciones indígenas y por otro, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres. Estos derechos, al ser considerados en igual jerarquía por la Constitución, deben ser igualmente respetados por las autoridades de la justicia ordinaria y la justicia comunitaria.

Sin embargo, la justicia indígena está subyugada a la justicia ordinaria, tal como se puede observar en la Ley de Deslinde Jurisdiccional y, por otro lado, la justicia ordinaria no está llegando al área rural como lo estipulan las normas.

2.1. Datos para visualizar la violencia en razón de género

Es importante visualizar algunos datos que permitan entender por qué es importante para los pueblos y naciones indígenas cumplir con sus obligaciones con los derechos de las mujeres, especialmente el derecho a vivir libres de violencia. Ya que la colonización y el patriarcado también afectan a las comunidades, pueblos y naciones indígena originario campesinas y se ha instalado en la médula de estas familias.

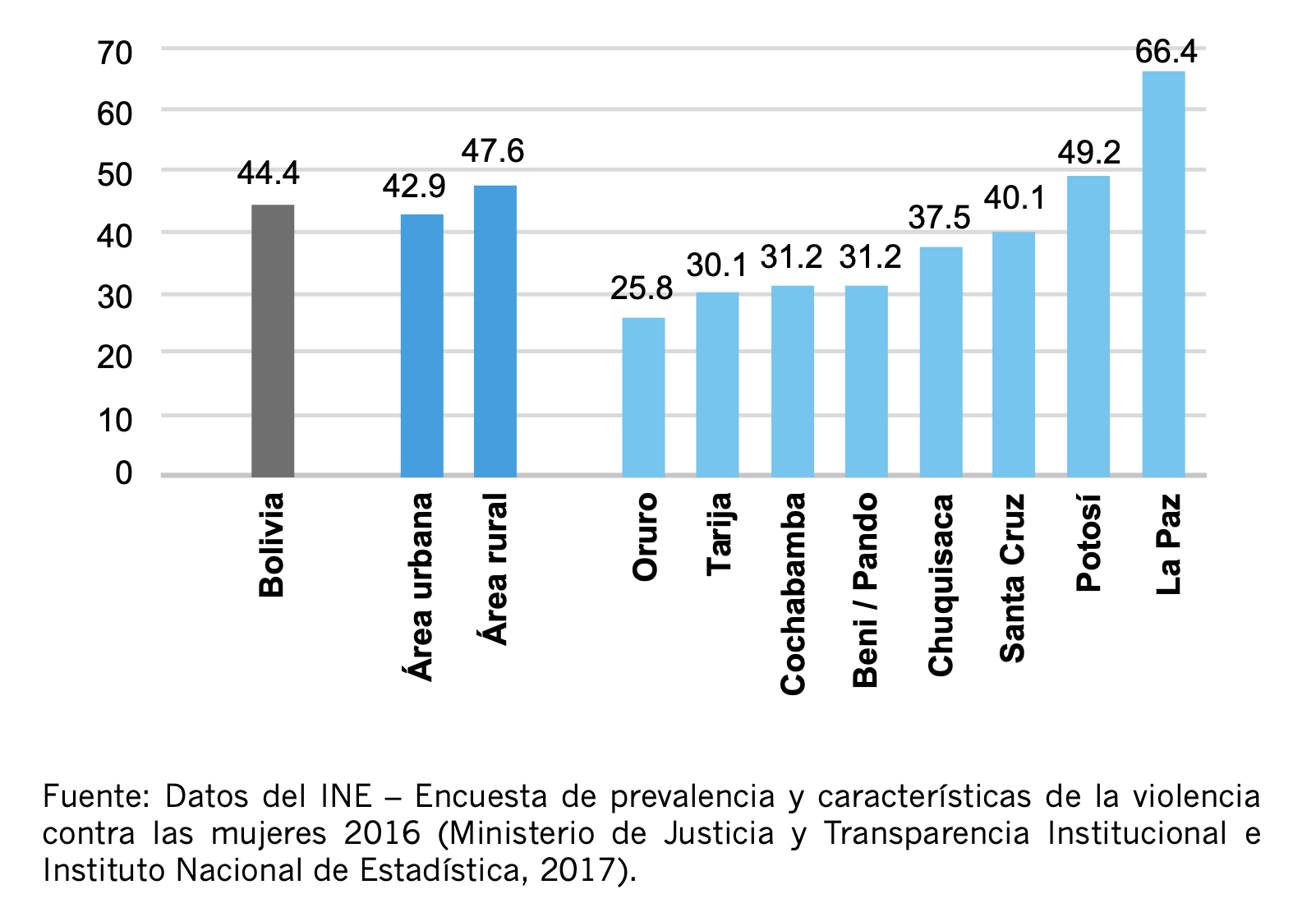

De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre prevalencia y características de la violencia contra las mujeres en Bolivia, realizada el 2016 por el INE en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, muestra que la violencia que se ejerce contra las mujeres que viven en pareja (de 15 años de edad en adelante), el 44.4% de mujeres casadas o en unión libre han vivido situaciones de violencia en su relación de pareja en los últimos 12 meses. El 42.9% en el área urbana y 47.6 en el área rural.

El Departamento de La Paz es el que tiene mayor índice de violencia, con el 66.4% y Oruro con el menor índice llegando a un 25.8%.

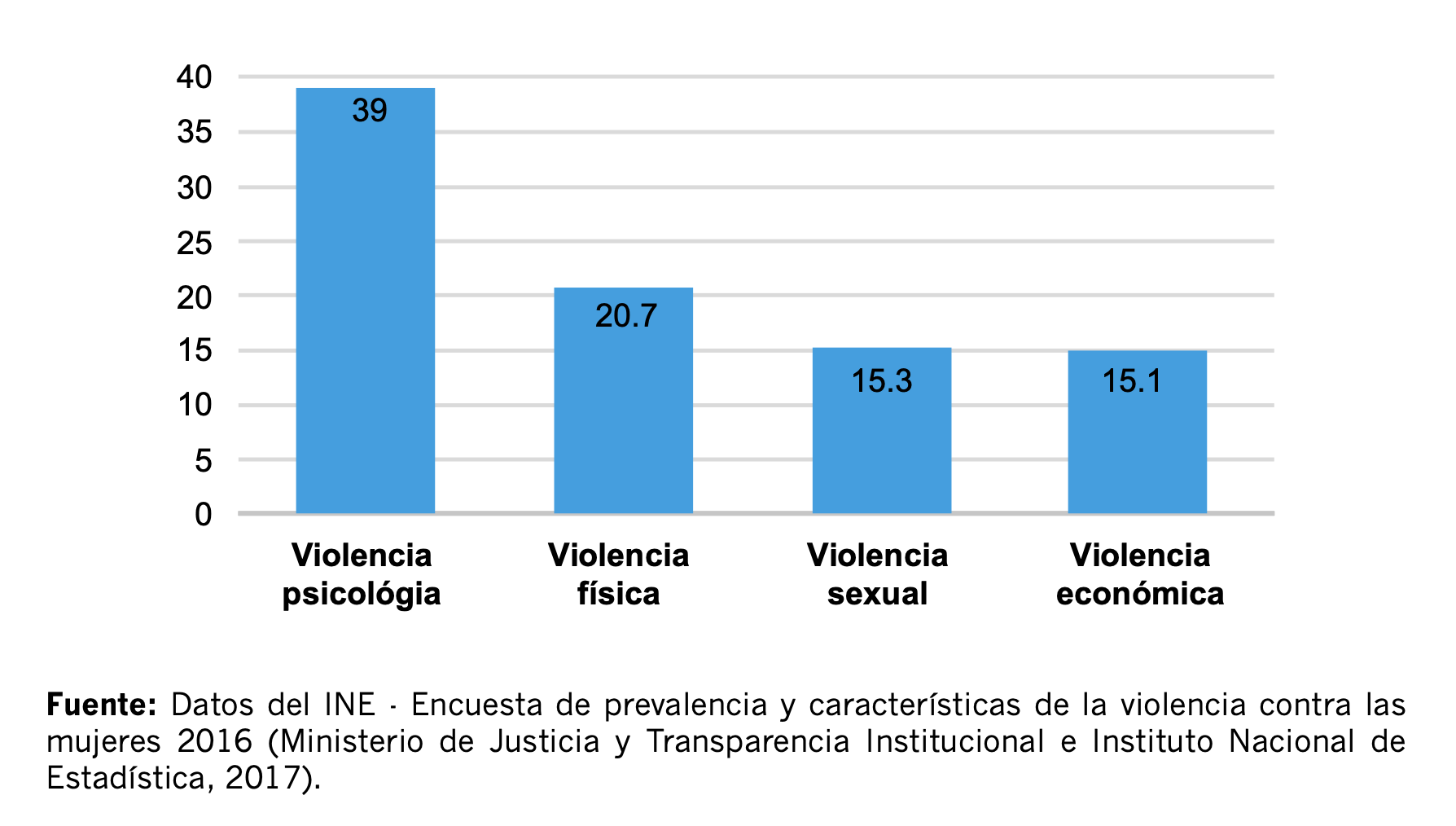

El segundo cuadro nos muestra el porcentaje de mujeres bolivianas de 15 años o más, casadas o en unión libre, que reportan haber vivido una situación de violencia en su relación de pareja en los últimos 12 meses, según tipo de violencia.

Siendo la violencia psicológica la que predomina a nivel nacional, como se puede observar en el cuadro anterior.

Siendo la violencia psicológica la que predomina a nivel nacional, como se puede observar en el cuadro anterior.

Por otro lado, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) reportan que, de cada diez personas que acuden a estos, nueve son mujeres -incluidas las niñas- que sufrieron agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas (INE, VIO, 2014).

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la Policía Boliviana reportó, para 2013, un total de 41.256 denuncias de violencia contra mujeres, en 2014 reportó 30.054 denuncias y, en 2015, se registraron 34.016 denuncias.

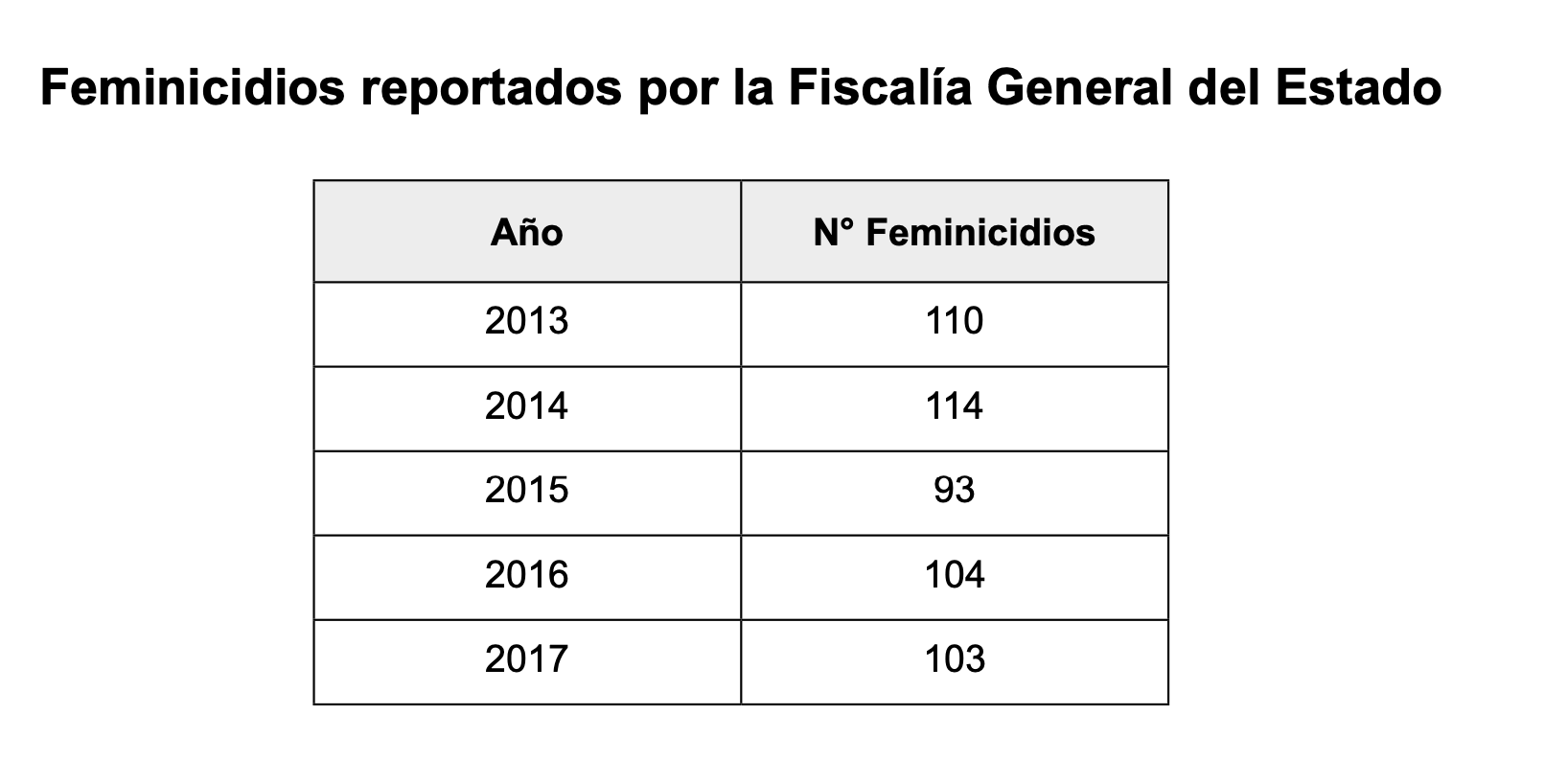

Entre los años 2013 y 2015 se registraron 314 feminicidios: en 2013, han sido asesinadas 9 mujeres cada mes, en 2014 fueron 10 y en 2015, 8 mujeres. Las denuncias por violencia sexual ocupan el 68,5% del total de denuncias realizadas ante la FELCV. Siendo los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba los que mayores casos de violencia han reportado.

El año 2016, la FELCV reportó 71 feminicidios. Las estadísticas de la violencia intrafamiliar figuran como el hecho más común que se ha registrado en el país, casi en un promedio de 90 por día, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2016. Los hechos de violencia contra las mujeres son cometidos generalmente por familiares y parejas.

De acuerdo al último informe de la Fiscalía General del Estado (La Razón /12/2017), en la gestión se dieron 103 feminicidios, de los cuales 27 se registraron en La Paz, 26 en Cochabamba, 16 en Santa Cruz, 10 en Chuquisaca, 8 en Oruro, 7 en Tarija, 5 en Potosí y 4 en Beni.

Por otra parte, se registraron 29.509 casos de violencia doméstica; de los cuales Santa Cruz con 8.561 casos, La Paz con 6.813, Cochabamba con 5.268, Tarija con 2.710, Potosí con 1.684, Chuquisaca con 1.642, Oruro con 1.194, Beni con 1.065 y Pando con 572 casos. También se registraron 4.329 casos de agresión sexual, de los cuales 1.442 son de abuso sexual, 1.127 de violación de infante, niño, niña o adolescente, 1.715 de violación.

Son datos que reflejan el delicado estado de situación de la mitad de la población boliviana, y aún es un enorme reto, contar con información desagregada por nación, pueblo, comunidad indígena originario campesina, que además permita un análisis real de la situación de las mujeres indígenas.

GUÍA DE ACTUACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINAS FRENTE A LA VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO

¿Qué roles desempeñan las Autoridades Indígenas Originario Campesinas en el marco de la Ley 348?

Las autoridades indígenas originario campesinas son consideradas madres y padres de la comunidad, como tal deben velar por el bienestar de cada persona que integra sus comunidades para lograr el bienestar común del pueblo o nación.

Los hechos de violencia generan conflictos que rompen la armonía generando desequilibrio y es deber de las autoridades restablecer la misma, velando por la integridad física, psicológica y sexual de toda la comunidad y muy especialmente de mujeres y niñas, para llegar al vivir bien. Tienen un rol muy importante en la prevención, atención y protección frente a la violencia en razón de género, para restablecer el equilibrio y la armonía en la convivencia al interior de la comunidad.

De acuerdo al artículo 52º de la Ley No.348, el accionar de las autoridades indígenas originario campesinas debe regirse por la Ley de Deslinde Jurisdiccional:

I. A los efectos de la presente Ley serán aplicables los ámbitos de vigencia establecidos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, en casos de surgir conflictos de intereses se remitirá el caso a la jurisdicción ordinaria.

II. En caso de conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la ordinaria, éste se resolverá según lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional.

III. La conciliación se podrá realizar en el marco de lo establecido en el artículo 46 de la presente Ley.

Entre las facultades que tienen las autoridades es precisamente la obligatoriedad de coordinación con la jurisdicción ordinaria como lo estipula la Ley No. 073 de Deslinde Jurisdiccional en los artículos 16 y 17.

¿Qué deberes tienen las autoridades indígenas, originario campesinas?

En este marco normativo, las autoridades indígenas originario campesinas tienen los siguientes deberes:

- Intercambiar información de manera transparente con operadores de la justicia ordinaria.

- Mantener un diálogo abierto para establecer mecanismos eficaces de prevención, atención, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres.

- Intercambiar ideas con la justicia ordinaria, respecto a los mejores métodos de prevención, atención, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres.

- Atender y remitir los hechos de violencia contra las mujeres a las instancias pertinentes: Policía Boliviana y/o Ministerio Público.

- Acompañar a las mujeres en situación de violencia, con el apoyo de las promotoras comunitarias, para presentar su denuncia.

- Hacer el seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres derivados a la justicia ordinaria en su municipio.

- Otorgar información solicitada por autoridades de la justicia ordinaria.

- Mantener una estrecha coordinación con el SLIM, la FELCV, Promotoras Comunitarias u otra instancia en su municipio para la prevención, protección, y sanción de los casos de violencia.

- Fortalecer e impulsar el Control Social comunitario, mediante la participación activa de la comunidad en la prevención, reflexión e identificación de los casos de violencia contra las mujeres.

- Realizar seguimiento y vigilancia para que las autoridades locales destinen el presupuesto necesario para la lucha contra la violencia hacia las mujeres para el funcionamiento de la Policía, el Ministerio Público, los SLIMs y DNA.

¿Pueden conciliar las autoridades indígena, originario, campesinas los casos de violencia contra las mujeres?

De acuerdo a la Ley No 348 las autoridades indígenas originario campesinas no tienen facultades para conciliar en los casos de violencia contra las mujeres, como lo estipula el artículo 46.I. La conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres, que comprometa su vida e integridad sexual. Ninguna institución receptora de denuncias ni su personal, podrá promover la conciliación ni suscripción de ningún tipo de acuerdo entre la mujer y su agresor, bajo responsabilidad.

Sin embargo y de manera excepcional, podrán conciliar por única vez solamente a solicitud de la víctima. Y no será posible en caso de reincidencia. Tal cual indica el inciso II de artículo 46 de la misma Ley.

¿Qué son las casas comunitarias de la mujer?

Son casas establecidas en el área rural que deberán ser dotadas por los Gobiernos Autónomos Municipales para que las promotoras comunitarias atiendan y realicen tareas de orientación, prevención y detección de casos de violencia contra las mujeres. Están establecidas en el artículo 30º de la Ley No.348.

¿Qué deberes tienen las autoridades indígena, originario, campesinas con las casas comunitarias de la mujer?

Las autoridades indígena originario campesinas tienen el deber de:

- Gestionar ante autoridades municipales la implementación de casas comunitarias de la mujer indígena, así como garantizar el desembolso de presupuesto para su funcionamiento y mantenimiento.

- Determinar en asambleas y reuniones las características básicas de las casas comunitarias acorde a las necesidades y en el marco de la cosmovisión de las mujeres de la nación, pueblo, comunidad indígena originario campesina.

- Promover la formación de promotoras comunitarias, mismas que realizan trabajo voluntario para apoyar a las mujeres en situación de violencia mediante tareas de orientación, prevención y detección de casos.

- Incentivar la capacitación periódica de las promotoras comunitarias en resolución pacífica de conflictos, nociones de psicología, consejería y cualquier otro tema de interés para este fin.

- Respetar el trabajo de las promotoras comunitarias como nexo entre los servicios de protección de derechos de las mujeres y niñas como el SLIM, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, FELCV y otros.

¿Que servicios deben brindar las casas comunitarias de la mujer?

Orientación sobre los derechos de las mujeres y aspectos legales para guiar a las mujeres que viven situaciones de violencia, sobre la manera de llevar adelante sus procesos.

- Prevención de la violencia contra las mujeres, mediante la realización de talleres de reflexión y formación, así como charlas, diálogos, ferias y otras formas de socialización, en coordinación con las autoridades indígena originario campesinas, autoridades de la justicia ordinaria, servicios de salud, educación y la población en general.

- Detección oportuna de casos de violencia, mediante el dialogo, las promotoras comunitarias deben ser capaces de detectar situaciones que puedan llegar a la violencia contra las mujeres en sus comunidades.

- Articulación entre autoridades y miembros de la comunidad: sabias y sabios, guías espirituales, consejeros consejeras, amautas, curanderas, kulliris, yatiris, abuelas, abuelos, para que con su sabiduría y conocimientos guíen, orienten y procedan a la sanación espiritual de la víctima de violencia y a su familia.

- Atención acorde a sus propias prácticas culturales y en el idioma de la comunidad pueblo o nación indígena originario campesinas.

- Articulación de las promotoras comunitarias, incluyéndolas en los planes y actividades de prevención, tratamiento y erradicación de la violencia contra las mujeres.

- Articulación con los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y otras instancias competentes para la atención a mujeres en situación de violencia.

¿Cuál es el rol de las promotoras comunitarias?

El artículo 29º de la Ley No.348, establece que: “Las mujeres que hubieran superado su situación de violencia, o aquellas que deseen asumir este compromiso, se podrán constituir voluntariamente en redes de promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación, generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos de atención. La Entidad Territorial Autónoma brindará a las promotoras capacitación en resolución pacífica de conflictos, nociones de psicología, consejería y cualquier otro tema de interés para este fin”.

Las promotoras comunitarias deben cumplir los siguientes roles para apoyar a las autoridades indígenas, originarias y campesinas:

- Prevención de la violencia contra las mujeres, mediante la difusión de la Ley No.348.

- Velar por el equilibrio y armonía en la comunidad, detectando posibles casos de violencia.

- Apoyar y acompañar a mujeres que se encuentran en situación de violencia.

- Apoyar a las Autoridades Indígena Originario Campesinas en los casos de violencia contra las mujeres, orientando en las rutas a seguir.

- Orientar a las mujeres y a la misma comunidad sobre las rutas a seguir en los casos de violencia.

- Articular su trabajo con los SLIM, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y otros servicios públicos de atención.

- Ser parte activa de las Casas Comunitarias de la Mujer, brindando atención calidad y oportuna a las mujeres de la comunidad, especialmente aquellas que sufren violencia.

- Promover con la comunidad, la realización de audiencias públicas para mejorar los servicios de atención para las mujeres.

¿Por qué las autoridades indígena originario campesinas, deben enfocarse en la prevención contra la violencia hacia las mujeres?

Porque una comunidad es considerada una gran familia donde todos se conocen y saben los problemas que cada persona y familia tienen. Debe existir dialogo que anticipa los posibles problemas “hay ojos y oídos por todas partes” nada pasa desapercibido y las autoridades tienen información constante de todo lo que ocurre al interior y pueden intervenir antes de que ocurra un caso de violencia.

El Artículo 18º de la Ley No 348 dispone sobre la prevención comunitaria, lo siguiente: “Las autoridades indígenas originario campesinas y afrobolivianas, adoptarán en las comunidades en las que ejercen sus funciones, las medidas de prevención que consideren las más adecuadas bajo los tres criterios de acción establecidos para evitar todo acto de violencia hacia las mujeres, con la participación de éstas en su planificación ejecución y seguimiento, respetando sus derechos. Ninguna norma o procedimiento propio de las naciones y pueblos indígena originario campesinas podrá vulnerar los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad”.

Este artículo faculta a las autoridades indígena originario campesinas y afrobolivianas, adoptar en las comunidades, medidas necesarias de prevención y que sean las más adecuadas culturalmente para evitar cualquier acto de violencia hacia las mujeres.

Las acciones de prevención abarcarán los tres niveles estipulados en el artículo 17º de la Ley No. 348: Estructural, Colectivo e Individual.

LA PREVENCIÓN ESTRUCTURAL SIGNIFICA:

Comprende todas aquellas medidas de carácter integral destinadas a modificar las actitudes, prácticas, reacciones, acciones y omisiones que tienen como efecto y consecuencia la violencia contra las mujeres, así como su sustitución por actitudes en el comportamiento individual, de pareja, familiar, comunitario, social y estatal, a través de la sensibilización y educación en el seno de la familia, en la escuela y otros niveles académicos, en el trabajo, los centros de atención de la salud, las comunidades indígenas originario campesinas y afrobolivianas, organizaciones políticas y sindicales, organizaciones sociales y cualquier otro ámbito de interacción social.

- Elaboración de políticas públicas desde la identidad plurinacional, para la visibilización, denuncia y erradicación del patriarcado, a través de la transformación de las estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y comportamientos desiguales de poder, dominio, exclusión opresión y explotación de las mujeres por los hombres.

- Recuperar y fortalecer las prácticas positivas que tiene cada nación, pueblo comunidad de las relaciones equitativas de género, como las nociones de par complementario mujer hombre, hombre mujer (chacha Warmi, q’ari warmi) como el eje central del equilibrio armonía base imprescindible del vivir bien.

- Recuperar y fortalecer valores positivos como mitos, leyendas, cuentos donde mujeres y hombres son valorados en la misma dimensión o las mujeres son consideradas de manera positiva, de tal manera que se cuide el equilibrio y armonía. Ejemplo en la nación aymara se dice cuando nace una niña es uta p’uqa (casa llena) buen augurio para la familia que no carecerá de nada.

- Eliminar actitudes y prácticas de discriminación (menosprecio) hacia las niñas y mujeres, especialmente basados en dichos, cuentos, canciones o actitudes.

- Promover la Ley No 348 especialmente con poblaciones jóvenes de tal manera que se concienticen y respeten los derechos de las mujeres.

- Recuperar la valoración del aporte de las mujeres en la construcción del vivir bien, desde la familia, como eje central igual en derechos.

LA PREVENCIÓN COLECTIVA SIGNIFICA:

Son medidas destinadas a prevenir la violencia y proteger a las mujeres a través de sus organizaciones, instituciones o cualquier colectividad a la que pertenezcan por afinidad (sindicatos, juntas vecinales, gremios, comunidades, naciones, pueblos indígena originario campesinos, interculturales y afrobolivianas).

Una práctica muy común de las autoridades son las visitas, recorridos, tumpas, muyus por la comunidad “echarse de menos”, hacer sentir a las familias que son parte de la gran familia, que sus autoridades se preocupan, están cerca conocen sus necesidades y problemáticas. Estos espacios permiten a las autoridades hacer recomendaciones, orientaciones si el caso amerita. Así como identificar problemas al interior de las familias y posibles casos de violencia.

- Fortalecer el control social comunitario, para mantener el equilibrio y armonía de la comunidad. Estar atentas/os a la información que circula entre las comunarias y comunarios, sobre posibles problemas que estén surgiendo en la comunidad

- Fortalecer y recuperar a las sabias y sabios, guías espirituales, consejeros consejeras, amaut’as, abuelas, abuelos, para que con su sabiduría y conocimientos guíen a la comunidad, a las familias, especialmente a las parejas jóvenes que están iniciando el camino de la vida familiar comunal.

LA PREVENCIÓN INDIVIDUAL SIGNIFICA:

Se refiere a las medidas destinadas a fortalecer y empoderar a cada mujer y promover sus habilidades de identificar toda posible manifestación de violencia o agresión hacia ella y enfrentarla de manera asertiva, con el propósito de adelantarse a su expresión o concreción y evitar que se produzca o continúe.

- Hacer conocer a la comunidad en pleno los derechos de las mujeres. Especialmente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

- Promover espacios de reflexión especialmente para jóvenes sobre la importancia de vivir en armonía, libres de violencia, para alcanzar el Vivir Bien.

- Promover el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres. Mediante el reconocimiento de la importancia de su rol en la comunidad.

¿Cómo debe ser la atención a las mujeres en situación de violencia?

El artículo 41º de la Ley No. 348 dispone que:

I. Las autoridades de las comunidades indígena originario campesinas y afrobolivianas, adoptarán medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia, en el marco de sus competencias y sus normas y procedimientos propios, con participación de las mujeres que ejercen cargos de autoridad, y con participación y control social comunitario.

La atención a mujeres en situación de violencia deberá ser prioritaria, porque sus vidas están en riesgo. Se debe brindar una atención respetuosa, digna y cuidando su derecho a la privacidad.

Los hechos de violencia contra las mujeres que no constituyan delitos, deberán ser atendidos por las autoridades indígena originario campesinas, brindando la protección necesaria para eliminar la violencia y sancionar al agresor de manera proporcional a la violencia cometida, respetando sus usos y costumbres.

II. Todos los casos de violencia sexual, feminicidio y delitos análogos serán derivados a la jurisdicción ordinaria, de conformidad a la ley de Deslinde Jurisdiccional.

Los casos que constituyan delitos, deberán ser inmediatamente remitidos a la justicia ordinaria para evitar mayores riesgos a la víctima.

III. Las autoridades indígena originario campesinas podrán derivar los casos conocidos a las Casas Comunitarias de la Mujer, para que la mujer en situación de violencia reciba la atención apropiada.

Las mujeres en situación de violencia podrán ser atendidas por las Promotoras Comunitarias con la finalidad de recibir orientación, consejería y apoyo para superar la situación mediante el restablecimiento de sus derechos y la sanción debida al agresor.

IV. Los casos que sean atendidos y resueltos serán reportados al Sistema Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia en razón de género – SIPPASE, para su correspondiente registro.

Todos los hechos de violencia contra las mujeres deberán ser reportados al SIPPASE en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

EN ESTE MARCO LAS AUTORIDADES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE:

- Atender todos los casos de violencia con la participación de mujeres autoridades.

- Derivar los casos de violencia sexual, feminicidios y todos los hechos que constituyan delitos, a la justicia ordinaria.

- No debe promover la conciliación, sin embargo, de manera excepcional, a solicitud de la víctima, se podrá aceptar una conciliación si es la primera vez que sucede el hecho de violencia, siempre y cuando no esté en riesgo su vida e integridad sexual.

- Mantener una estrecha coordinación y colaboración con el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) para la atención y derivación de casos de violencia hacia las mujeres, cuando constituyen delitos.

- Recibir el apoyo de las Promotoras Comunitarias para la prevención y atención de casos de violencia hacia las mujeres.

- Realizar seguimiento a los hechos de violencia sucedidos, para evitar la reincidencia y proteger la seguridad de las mujeres en su comunidad.

- Revisar que las Casas Comunitarias funcionen adecuadamente con la participación de las promotoras comunitarias.

- Reportar al SIPPASE para el respectivo registro, de los casos atendidos y resueltos en colaboración con el SLIM y las promotoras comunitarias.

- Hacer seguimiento a los casos de violencia derivados a la justicia ordinaria.