Contenido

Presentación

Durante varios años la Guía de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (GAVVI) producida por el Centro Juana Azurduy, fue un documento público, reconocido por Resolución Ministerial No 498 de 13 de diciembre de 2005, para ser usado por los Servicios de atención a mujeres en situación de violencia.

Su objetivo fue dotar a las y los operadores institucionales de servicios de atención a mujeres en situación de violencia, un instrumento práctico que guíe su trabajo cotidiano en el campo de los derechos y la psicología, campos fundamentales para reparar el derecho vulnerado y restituir a la víctima hacia una vida sin los temores y traumas que generan las experiencias de violencia y agresión.

En los últimos años, no sólo se ha promulgado nueva normativa familiar y penal relacionada con los derechos de las mujeres, sino también se han desarrollado nuevas estrategias de abordar este problema desde la terapia psicológica individual y colectiva hacia las mujeres que viven situaciones de violencia y también abordajes hacia los agresores, desde la perspectiva de la construcción de “las nuevas masculinidades”. Por ello, se hace necesario reeditar la GAVVI por quinta vez, recogiendo todos los cambios normativos y avances metodológicos.

La GAVVI, está organizada en 6 capítulos. El primero, establece un marco teórico y conceptual que explica el porque de la violencia hacia las mujeres, sus causas y efectos. El segundo, de manera general describe la estrategia multidisciplinaria de atención a mujeres en situación de violencia, ubicando a las/los profesionales la “ruta” que sigue el servicio partiendo de sus objetivos y resultados. El tercer capítulo, hace un recuento de la normativa internacional y nacional que protege los derechos de las mujeres en la cual deben basarse las/los profesionales abogadas/os al realizar acciones judiciales para defender los derechos de su representada. El cuarto identifica las competencias de todas las instituciones vinculadas en la ruta de atención a una mujer que vive situaciones de violencia. El quinto, desarrolla los protocolos de atención individual en materia jurídica, psicológica, social y de atención colectiva a través de los grupos psicoterapéuticos tanto para mujeres en situación de violencia, como para hombres agresores. El sexto capítulo desarrolla el sistema de seguimiento informatizado del servicio, reportando información sistematizada sobre el desarrollo de los procesos judiciales, la terapia individual y colectiva psicológica.

Aportar hacia la equidad de género, conduce de manera imprescindible a plantearse acciones concretas y efectivas en el campo de la violencia hacia la mujer. Por ello, la edición y publicación de la quinta edición de la GAVVI, responde a la misión del Centro Juana Azurduy, de contribuir a erradicar la violencia contra la mujer, como una de las formas de materialización del patriarcado, organizador de las relaciones sociales de género inequitativas.

La actualización y publicación de esta quinta edición fue posible gracias al apoyo de la Fundación Ayuda en Acción, cuyo aporte responde a su propósito institucional de luchar contra la violencia hacia la mujer.

Martha Noya Directora

Ejecutiva Centro Juana Azurduy

Lila Carrasco

Coordinadora Programa Defensoría de la Mujer

Wilfor Zalles

Responsable de Impacto Fundación Ayuda en Acción

Sucre, mayo de 2019

1. MARCO TEÓRICO PARA EL TRABAJO CON MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

1.1 Base estructural de la violencia contra la mujer

1.1.1 Feminismo y patriarcado

La violencia contra la mujer2, basada en las relaciones sexo-género, es un fenómeno social que pone de manifiesto la vigencia de un sistema patriarcal al interior de las estructuras y organización de la sociedad. Es una de las expresiones más perversas y crueles del patriarcado, con la cual ostenta su dominio y opresión contra las mujeres.

Este fenómeno pasó de considerarse un problema personal, propio de la esfera privada, a hacerse visible en lo público, acentuando su carácter estructural y sus relaciones con el sistema de dominación patriarcal, es decir, su carácter político (De Miguel, 2007). Entendiendo el patriarcado como “un sistema de opresiones (…) de construcción de todas las jerarquías sociales, superpuestas unas sobre otras y fundadas en privilegios masculinos, constituyendo la base donde se sustentan todas las opresiones, un conjunto complejo de jerarquías sociales expresadas en relaciones económicas, culturales, religiosas, militares, simbólicas cotidianas e históricas” (Galindo M. p. 93-94: 2013). Esta estructura androcéntrica, establece el sistema social de dominación – sumisión, donde hay una valoración jerárquica de lo masculino sobre lo femenino. Para que la violencia contra la mujer exista, es necesario que en una sociedad se haya inferiorizado, discriminado, fragilizado a un grupo social, en este caso, las mujeres (Fernández, 2006). Para el feminismo, el patriarcado –como principal organizador de las relaciones sociales – es la base estructural e ideológica que sostiene la violencia contra las mujeres.

El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron del cuerpo, la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, las/los hijas/ os, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos, las leyes y la religión que lo perpetúan como única estructura posible.

La cultura tradicional y patriarcal, considera la violencia contra la mujer como algo normal e incluso necesario, basada en la “naturaleza diferente de los sexos”. En el contexto del patriarcado actual, en plena crisis de la globalización capitalista, donde diferentes informes reportan el incremento de la violencia, ante la resistencia de las mujeres, que poco a poco abandonan el polo tradicional de la pasividad, la reacción de los hombres, frente a la desilusión de la pérdida de sus privilegios “naturales” ha sido la manifestación de una violencia más cruenta, a través de los “cuerpos ejemplificadores” es decir, un mensaje claro y público de disciplinamiento en los cuerpos de las mujeres, siendo las expresiones extremas el feminicidio, la mutilación, la violación (Femenías y Soza, 2009) la trata y la explotación sexual (Segato, 2018).

Si bien a nivel normativo se han logrado avances importantes, hasta hace algunos años, las leyes constituían uno de los soportes ideológicos del patriarcado. Sólo basta recordar la legislación boliviana permisiva y tolerante con actos de violencia contra la mujer dentro de la familia o fuera de ella.

La ideología patriarcal que naturaliza la inferioridad y subordinación de las mujeres y la aceptación implícita de la violencia, paulatinamente está siendo sustituida por una visión en la que la violencia patriarcal se hace visible e intolerable para la sociedad. Este proceso no habría sido posible sin el aporte de interpretación alternativa feminista sobre las relaciones de género, fortalecidas por su amplia difusión, acción de la cual son protagonistas los movimientos feministas, organizaciones de mujeres en toda su diversidad, las conferencias internacionales, convenciones internacionales, el feminismo institucional y las innumerables mujeres activistas, que desde una diversidad de militancias y colectivos aportan en el avance del feminismo.

La teoría feminista aportó de manera clara al estudio del fenómeno social de la violencia contra la mujer, contribuyendo significativamente a la categoría de análisis de género, que desde un punto de vista sociológico, antropológico, psicológico, político y de salud pública, explica sus formas, causas y efectos.

1.1.2 La categoría de análisis de género y la violencia contra las mujeres

La categoría de análisis desde la construcción de los géneros (masculino y femenino), explica la subordinación y opresión de las mujeres. Inicia su análisis a partir de las diferencias biológicas y culturales de hombres y mujeres, diferenciando las categorías de “sexo” y “género”. Así conceptualiza al sexo como la cualidad física que tiene cada ser humano, en cambio el género es comprendido como una construcción sociocultural que asigna determinadas características a la identidad de cada sexo.

Explica que los géneros masculino y femenino responden de manera diferenciada a un conjunto de funciones, relaciones sociales, formas de comportamiento, subjetividades y simbologías, que la sociedad asigna y refuerza durante el proceso de socialización, a través de instituciones, tales como la familia, las leyes, la religión, la educación, etc. cuyo carácter es cambiante y específico para cada contexto sociocultural (Castellanos, 2006).

Se van desarrollando entre hombres y mujeres, formas de relacionamiento a partir de la identidad de género masculino y femenino al que son adscritos, según los estereotipos socioculturales que varían de acuerdo a las características y peculiaridades de cada región, país o cultura, encontrándose en todas, la constante que las mujeres se ubican en una posición de inferioridad y menor desarrollo socioeconómico.

La categoría de género identifica al “ejercicio de poder” como una característica de la condición y cualidad genérica masculina, atributo asignado a los hombres como una exigencia social condicionante, otorgándoles el derecho “natural” de ejercer este poder traducido en la posibilidad de tomar decisiones tanto en sus relaciones personales, familiares como públicas.

Es así que muchos aspectos de la vida cotidiana de las mujeres, como ser su sexualidad, reproducción y en muchos casos sus opciones laborales, están controladas y definidas por los hombres, inicialmente en sus relaciones familiares (padre, hermanos) y luego de pareja.

Los hombres en la sociedad patriarcal aprenden a ser agresivos, competitivos y discriminadores, la masculinidad está más disponible para la crueldad y la obedicencia incondicional hacia sus pares (Segato, 2018). Las mujeres en cambio, aprenden a ser subordinadas y discriminadas, son empujadas al papel de objeto, disponible y desechable, asumiendo esta situación como algo inherente a su condición femenina. Un reflejo de ello son la serie de indicadores de desarrollo socioeconómico y político, que ubica a las mujeres en condiciones inferiores respecto a los hombres, (menor nivel de instrucción, menores ingresos, menor rango laboral, menor e inferior ejercicio de poder político público).

Una de las formas más perversas de subordinación hacia la mujer es la sistemática y naturalizada violencia que se ejerce sobre ella. Todas las estadísticas la presentan como la principal víctima, tanto en el ámbito familiar como extrafamiliar. La violencia sexual (de cada 100 víctimas 97 son mujeres), es una de las representación de poder masculino, utilizando la genitalidad para degradarla y colocarla en el mayor nivel de inferioridad respecto a su violador. El feminicidio, constituye la manifestación de mayor ejercicio de poder masculino sobre su pajera, arrogándose el derecho de quitarle la vida (en Bolivia cada tres días muere una mujer asesinada por el hecho de ser mujer). En las situaciones de guerra un 80% de las bajas corresponde a mujeres y a niños/as.

Asimismo, teóricas feministas como Rita Segato o Celia Amorós (citadas en Femenías y Soza, 2009), han identificado un pacto “mafioso” y “libertino” de hombres, que como estrategia de reafirmación de su identidad patriarcal, usan mayor ensañamiento contra las mujeres causando, al mismo tiempo, violación, tortura y feminicidio a mujeres jóvenes, de bajos recursos, como son los ejemplos de los crímenes colectivos de Ciudad Juárez en México, Guatemala, Honduras, Argentina y otros países.

1.1.3 Interseccionalidad de la categoría de análisis género

La interseccionalidad es el concepto que permite entender cómo se cruzan y relacionan las diferentes categorías sociales o de identidad que puede tener una misma mujer y que son el origen de su opresión o de sus privilegios: ser indígena, migrante, joven, lesbiana u otras.

La categoría de análisis género, ha permitido entender al patriarcado como causante de la violencia contra la mujer, pero la integración interseccional del género con otros ejes de desigualdad, como clase social, edad, identidades sexuales no heteronormativas, diversidad funcional, raza/etnia o ciudadanía, permite un enfoque multidimensional más acorde con la complejidad del problema de la violencia.

Al priorizar los análisis sobre un punto de entrada de identidad (género) y una relación de poder (patriarcado), y excluyendo a otros elementos de estratificación e identidad (clase, raza, etnia, identidad sexual, diversidad funcional) y dominación (clasismo, racismo, heterosexismo), se corre el riesgo de tener una visión parcial y sesgada en el tratamiento de la violencia contra las mujeres. (Guzmán y Jiménez, 2015).

Estas articulaciones de género con otras categorías, se dan siempre en un contexto más amplio de circunstancias históricas.

Por lo tanto, es muy importante considerar las relaciones y articulaciones de género con otras categorías, en un contexto siempre más amplio, de circunstancias históricas (clase, etnia, entre otras) por ejemplo, la situación de violencia que vive una mujer joven, quechua, trabajadora del hogar considerándolas dentro de las carácterísicas del mundo actual (Segato, 2018, p. 21).

En un análisis del contexto actual de globalización informacionalista, se identifica cómo se han configurado nuevas formas de violencia en contra de las mujeres, en el caso de los medios masivos de información y nuevas tecnologías de información, el ataque a la dignidad de la mujer y el uso de su cuerpo como un espectáculo son muy normalizados, el manejo de los casos de feminicidio es reproducido en sus detalles morbosos por la agenda periodística y existe una proliferación de los casos de acoso y abuso sexual en la redes sociales: ciberacoso; sexting y sextorsión, chantaje para obtener imágenes de carácter íntimo más explícitas y grooming o ciberengaño pederasta (Rey, 2017).

En este mismo marco capitalista, ante los cambios del mercado, precarización laboral y cambios culturales, muchos hombres podrían estar intentando el disciplinamiento en cuerpos de mujeres “autónomas” a través de la violencia física recrudecida, a quienes perciben como competencia, sin comprender que esas mismas mujeres son foco de explotación con modalidades contemporáneas de trabajo, como las “maquilas” (Femenías y Soza, 2009).

A través de este mismo enfoque, se evidencia la necesidad de poner atención a las instituciones que se esfuerzan por mantener desigualdades dentro del sistema social, por ejemplo, las instituciones religiosas que en complicidad con élites económicas reproducen normas inequitativas de género, capaces de sustentar normas sociales. Sus efectos se ven en Estados marcadamente patriarcales donde se deciden sobre los cuerpos de las mujeres con restricciones en: utilización de anticoncepción, aborto, relaciones sexuales fuera del matrimonio, diversidad sexual.

En las últimas décadas, producto de la incorporación del enfoque intercultural al estudio de las diferentes disciplinas, los estudios de la mujer han realizado diferenciaciones entre las mujeres de diferentes clases sociales y culturas, superando la visión homogénea, universalista del “ser mujer”, sin embargo, se mantiene que la mayoría de las tradiciones culturales, otorga a las mujeres un lugar de inferioridad.

Se debe mencionar también que las relaciones de clase determinan el nivel de explotación de las mujeres. Ante mayor pobreza, el nivel de explotación económica es también mayor. Su fuerza de trabajo es mal remunerada, generando insatisfacción en sus necesidades vitales como alimentación, educación, salud, vivienda, etc.

1.1.4 La interculturalidad en el tratamiento de la violencia contra la mujer

A partir de la colonización española al territorio, hoy denominado América y posteriormente con la Constitución de la República de Bolivia, los criollos y mestizos, expropiaron a los indígenas, originarios sus tierras, fueron esclavizados y considerados como una raza inferior. Desde entonces hasta ahora, pese a los cambios sociales e históricos y contar con una nueva Constitución Política del Estado, que reconoce a todas las culturas como parte del Estado Plurinacional de Bolivia, persiste la idea que las naciones y pueblos quechuas, ayoreos, aimaras, guaraníes y otros que habitan nuestro territorio, son inferiores.

En ese marco de relaciones de exclusión étnica, las mujeres indígenas son oprimidas por su condición cultural, considerándolas inferiores y colocándolas en una situación de alta vulnerabilidad para su explotación y exclusión.

Basada en estas tres formas de analizar la situación de las mujeres, se puede considerar que la mayoría de ellas, viven una triple discriminación: 1) de explotación laboral por su condición de clase, 2) de exclusión por su condición étnica y 3) de opresión por su condición de género femenino.

Nuestra sociedad, construida sobre bases coloniales y patriarcales, es el soporte que da lugar a la situación y condición de subordinación de las mujeres en nuestro país y en casi todos los países del mundo.

Concordante con la Constitución Política del Estado, que reconoce los 36 pueblos y naciones que cohabitan el Estado Boliviano, se promulga la Ley No 073 de Deslinde Jurisdiccional que tiene como objetivo regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, determinando los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico (Art. 1). La jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas (Art 3).

Esta normativa otorga a las organizaciones sociales indígenas originarias campesinas, la potestad de resolver conflictos en la comunidad en el marco de sus competencias. La Ley señala: “Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan, promueven y garantizan el derecho a la vida, y los demás derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado” (Art. 5), sin embargo, muchas de las decisiones tomadas por los dirigentes y líderes indígenas originarios campesinos transgrede este principio constitucional cuando se trata de mujeres de la comunidad.

La violencia contra la mujer no sancionada o las sanciones extremas a las mujeres cuando cometen alguna transgresión a sus usos y costumbres, es una constante en la mayoría de los pueblos y naciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto evidencia que en las culturas indígenas, originarias, campesinas al igual que en las culturas urbano/criollo mestizas, existen relaciones de género inequitativas y desiguales.

Esta forma de relaciones de género, se explican como efecto del proceso de colonización que logró permear en las culturas originarias el sistema patriarcal, habiéndose establecido desequilibrios y relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres.

La estrategia política de “despatriarcalización”3, también debe incluir a las comunidades indígenas, originarias, campesinas, ya que el sistema patriarcal igualmente es parte de lógica de organización social, colocando a las mujeres en situación de vulnerabilidad de sus derechos.

1.1.5 Políticas públicas sobre la violencia contra la mujer

Se entiende como política pública a las acciones o intervenciones del Estado hacia la sociedad o sectores de la sociedad, encaminadas a resolver un problema o atender una demanda, para lo cual diseña metodologías y estrategias, asigna recursos y designa responsables de su aplicación. Por lo general son las leyes, decretos o resoluciones, que dan nacimiento a una política de estado.

En la década de los noventa, el contexto regional e internacional fue favorable para las demandas de género, como resultado de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, la de Población en El Cairo y la Conferencia de Derechos Humanos de Viena en 1993. Se privilegia en ese momento, temas como la violencia contra la mujer, la salud sexual y reproductiva, entre otras, proceso en el que surgen las primeras propuestas de reformas legales.

En 1993 se crea por primera vez en Bolivia el ente rector encargado de las políticas para la mujer. Hasta entonces era el despacho de la primera dama de la nación, el que realizaba algunas acciones dirigidas a prestar servicios sociales a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

En los últimos 20 años, se ha promulgado amplia normativa y políticas públicas, que de manera directa o indirecta favorecen a la mujer y a su desarrollo dentro de criterios de equidad genérica y en particular para disminuir la violencia ejercida contra ella en sus relaciones de género.

Las políticas públicas promulgadas por los diferentes gobiernos en las dos últimas décadas, son producto de la iniciativa y presión política de la sociedad civil y el movimiento de mujeres y feministas.

Pese a su sólida fundamentación y amplia difusión y denuncia, la violencia contra la mujer como producto de un sistema de opresión y subordinación entre los sexos, aún está vigente en todo el mundo, presentándose de diversas formas e intensidades dependiendo del tipo de cultura o estrato social. Por ello a nivel internacional, los Estados han ratificado convenciones y las han convertido en leyes y políticas públicas nacionales, dirigidas a sancionar la violencia contra la mujer.

Si bien existe –particularmente en Bolivia– diseñada una política pública para “garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, la violencia contra la mujer continúa y por el contrario la crueldad y brutalidad con la que se manifiesta, lleva a pensar que este fenómeno ha encontrado mejores condiciones para reproducirse.

Para que una política pública sea efectiva, deben concurrir cuatro requisitos: 1) La decisión estatal, plasmada en la Constitución Política del Estado, 2) Normativa secundaria, traducida en leyes y reglamentos, 3) Un plan de acciones traducido en servicios multidisciplinarios con recursos materiales y económicos suficientes y, 4) el acceso, uso y acatamiento de la población a esta normativa. En Bolivia existe el primer requisito, el segundo con ciertos vacíos, el tercero con deficiencias y el cuarto aún no se ha instalado en la sociedad, persistiendo una cultura altamente permisiva y perpetuadora de este fenómeno perverso y violentador de los derechos de las mujeres.

Entonces ¿qué hacer para que la política pública dirigida a disminuir hasta erradicar la violencia contra la mujer sea efectiva? Actuar desde dos dimensiones: 1) Aplicar la normativa con mayor eficiencia y calidad desde las diversas instituciones involucradas en el tema con recursos materiales y humanos (Fiscalía, Órgano Judicial, Policía, sistemas de salud, educación, entre otros), 2) Motivar en las propias mujeres una actitud de “cero tolerancia” hacia la violencia, generando al interior de cada una de ellas, procesos de “empoderamiento emancipatorio” sobre sus vidas. Entendiendo éste como el desarrollo de la capacidad autorreflexiva y toma de conciencia sobre su situación de víctima de la violencia de género y las causas estructurales que la determinan.

1.2 Base conceptual de la violencia de pareja contra la mujer

Por lo general cuando se pregunta cuáles fueron las causas para que el esposo, concubino o novio ejerza violencia contra su pareja, se dice: estaba borracho, estaba enojado porque no encontró trabajo, y peor aún, explican atribuyéndole la responsabilidad a la mujer: que ella no cocinó, no limpió la casa, lo engañó, es floja, entre otras.

Estas causas, no son las reales, podrían considerarse como detonantes o razones superficiales que ocultan la causa verdadera y de fondo, que están vinculadas a las relaciones inequitativas y de subordinación de la mujeres respecto a los hombres.

Para poder explicar las causas estructurales de la violencia contra la mujer dentro y fuera de la familia, es necesario contestarnos las siguientes preguntas ¿Por qué las mujeres en sus relaciones familiares y de pareja, son las principales víctimas de agresión y los hombres los principales agresores? ¿Qué determina que la mujer se encuentre en una situación de subordinación y dependencia emocional respecto al hombre?

Para dar respuestas a estas preguntas, acudimos a dos ángulos complementarios entre sí: La sociología y la psicología.

La sociología

Concibe al ser humano como un producto de una construcción social e histórica, desde donde utiliza a la categoría género como herramienta para dar cuenta dela desigualdad social producto de su relación asimétrica con los hombres (Rossi, 2006, citada por Femenías y Soza, 2009). Analiza el fenómeno desde los “roles” que las personas desempeñamos en la sociedad. Históricamente, las mujeres han desempeñado un rol fundamentalmente doméstico y reproductivo por lo tanto privado.

La mujer ha sido la encargada de garantizar la reproducción de la especie, su capacidad de reproducción biológica, la ha convertido en responsable no sólo de criar a los hijos recién nacidos que requieren ser alimentados con su propio cuerpo, sino de toda la prole, incluyendo la pareja. En cambio, el rol que el hombre ha jugado en la historia, ha sido fundamentalmente productivo y político por lo tanto público, atribuyéndose la tarea de proveer de los recursos materiales a la familia, jefaturizándola y asumiendo la representación del grupo social.

Pese a que en las últimas décadas el rol de proveedor de recursos ha cambiado significativamente, ya que, según la encuesta nacional de discriminación y exclusión social de la Coordinadora de la Mujer, et al, (2014), el 31% de mujeres son jefas de hogar. La asignación de roles “privados” y “públicos” entre mujeres y hombres, responde a una construcción simbólica de lo que significa “ser mujer” y “ser hombre”, basados en primer lugar en la capacidad biológica reproductora de la mujer y en la potestad de los hombres de dar legitimidad a la capacidad reproductiva de las mujeres.

Los atributos y estereotipos asignados tanto a hombres, como a mujeres, son los encargados de hacernos desempeñar roles predeterminados por la estructura y organización de la sociedad.

La escala o pirámide de valoración de los roles en una sociedad patriarcal están directamente relacionados con el ejercicio del poder, sea en el ámbito privado o público, otorgándole primacía y prestigio al rol público masculino. El grado de participación de la mujer en niveles de poder económico y político es muy bajo, el mayor porcentaje de participación está situado en roles domésticos o profesiones que están relacionadas con el mismo (maestras, enfermeras, secretarias, etc.), por ello la valoración que se tiene de la mujer está en directa proporción al rol que desempeña y su posición dentro de la sociedad es de subordinación.

Esta construcción social de asignar menor valoración a la mujer, provoca mayor vulnerabilidad de sus derechos ciudadanos, mayor predisposición a ser víctima de opresión, violencia y marginalidad.

Modificar o democratizar los “roles” de hombres y mujeres dentro de la sociedad, es una de las estrategias de los movimientos feministas y de mujeres, para disminuir las brechas de desigualdad de género existentes.

La psicología

Desde la psicología los estudios que han adquirido relevancia hasta la actualidad, son los que han comprendido el problema de la violencia contra la mujer desde un marco teórico multifactorial, reconociendo el aporte de los estudios de género y feministas. Tal es el caso de los estudios pioneros de Lenore E. A. Walker con su teoría del Ciclo de la Violencia, 1979, una teoría de reducción de tensión, que afirma la existencia de tres fases relacionadas con el ciclo y la escalada de violencia (2012) permitiendo comprender la dinámica sistemática, progresiva y cíclica de la misma. En los últimos años, numerosos estudios han sido desarrollados en habla hispana por el equipo de psicólogos/as, Echeburúa, Paz de Corral, etc. de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, varios de los cuales serán citados a lo largo de este documento.

En la actualidad, se rechazan los estudios psicológicos que habían incurrido en sesgos y estereotipos, considerando al hombre agresor como “enfermo mental” o al maltrato como consecuencia de la “psicopatología o masoquismo de la mujer” (Ferrer y Boch, 2005). En respuesta a estas aberraciones, se ha descartado el supuesto de existencia de un perfil psicológico de mujeres maltratadas o de hombres agresores que presentan trastornos mentales, rasgos de personalidad acentuados, consumo de alcohol o drogas como causantes del comportamiento violento.

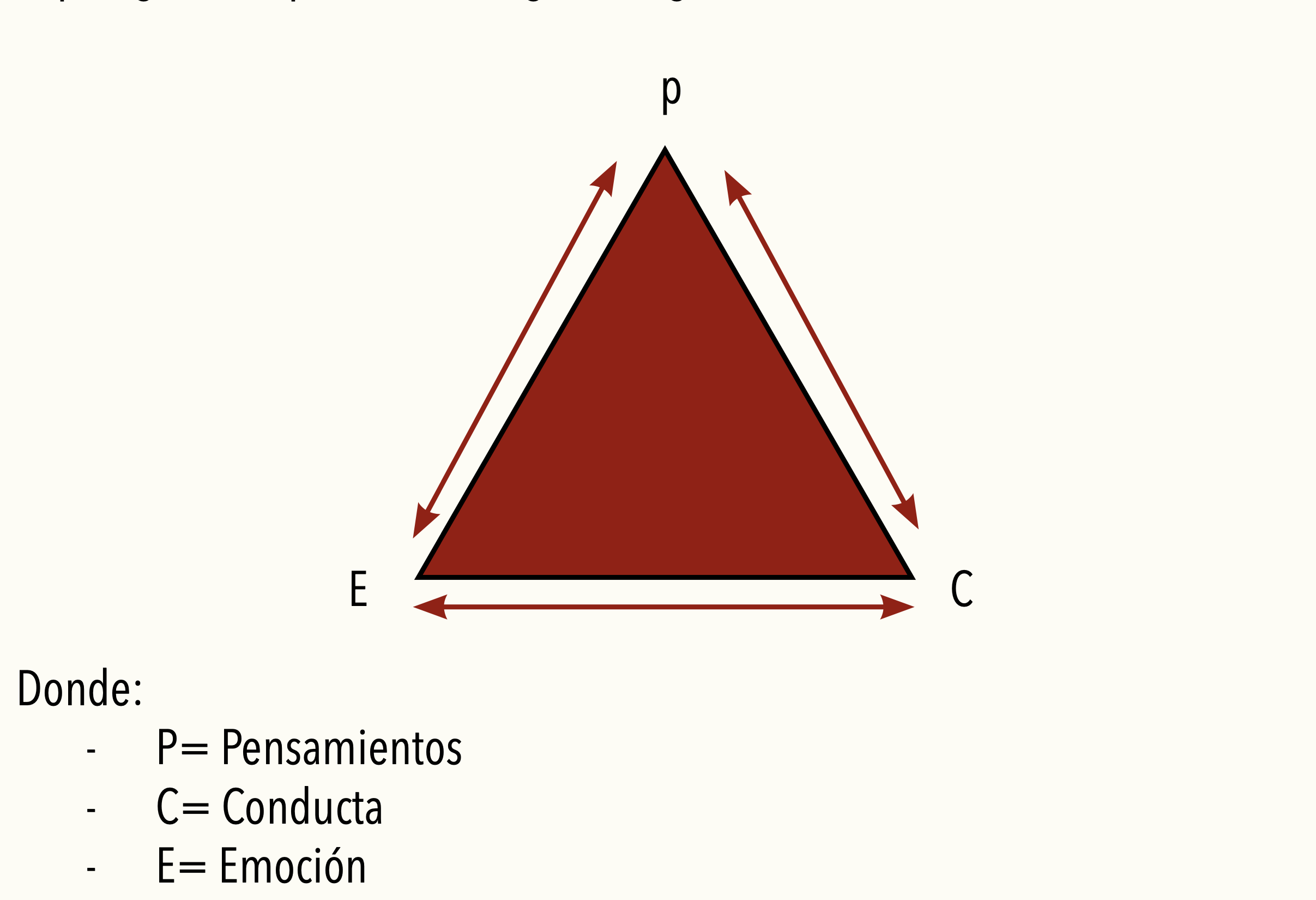

En correspondencia con la postura feminista, se sabe que cualquier mujer puede ser maltratada sólo por el hecho de ser mujer en una sociedad patriarcal que, con una lógica de dominación masculina, inferioriza a las mujeres y las mantiene en sumisión y sujeción a través un contrato simbólico en el lenguaje, la socialización, un sistema de creencias donde se mantienen y refuerzan distorsiones cognitivas sobre los roles de género, afectando a la adaptabilidad de la mujer, poniendo en riesgo su estabilidad psicológica, relacional y su propia vida.

En la década de los 80s y 90s, la psicología aporta un nuevo enfoque de análisis sobre las desiguales e inequitativas relaciones entre hombres y mujeres, basado en estudios dirigidos a la construcción de las identidades femenina y masculina. A la pregunta de ¿quién soy yo? sigue la respuesta “soy hombre o soy mujer”, esa respuesta además de basarse en la genitalidad de quien responde, se basa en la imagen simbólica de lo que significa “ser hombre o ser mujer”. La identidad masculina o femenina también se construye con el conjunto de valores, estereotipos y atributos que tienen una base cultural e histórica. La identidad femenina, tiene como mandato o consigna el “ser de y para otros”, es decir la “privación de sí”, se constituyen como seres en dependencia; que necesitan depender de otros, que necesitan darse a los otros, en relación de servicio, de olvido de sí mismas; de lo contrario surge en ellas un sentimiento de incompletitud y vacío. En cambio, el mandato masculino es más bien de “ser para sí mismos”, como seres libres que no dependen de nadie, lo cual les da mayor espacio de movimiento e independencia. La relación entre seres de y para otros (dependientes, madres, domésticas) y seres para sí mismos (libres, autónomos, jefes de familia, representantes públicos) construye una relación asimétrica, donde unos son seres importantes y otros no; estableciéndose una relación de ejercicio del poder material y emocional del género masculino sobre el femenino.

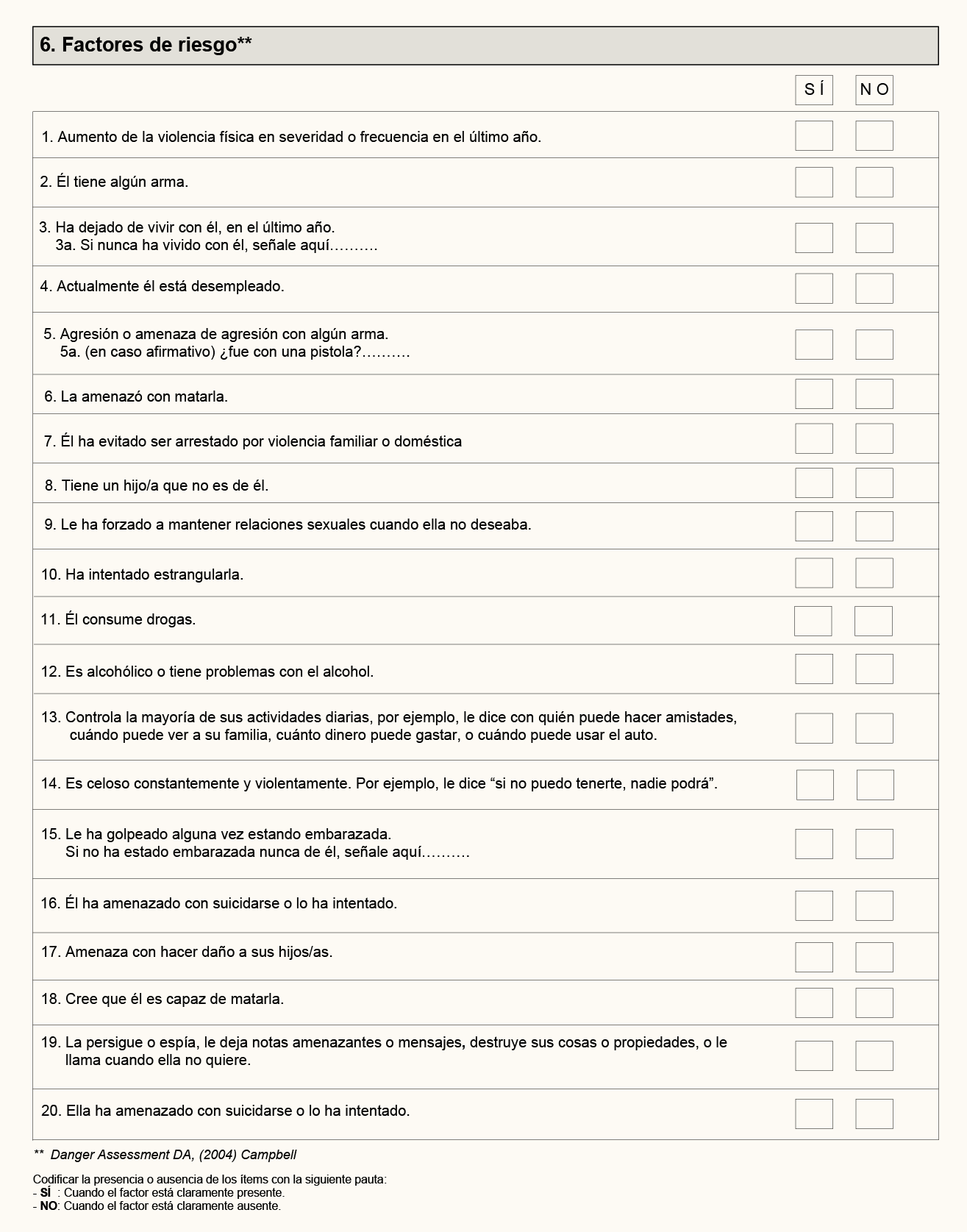

Por su parte, la psicología forense realizó estudios sobre la evaluación de riesgo de violencia, que es un procedimiento técnico que permite estimar la probabilidad de aparición a futuro de una conducta violenta asumiendo condiciones determinadas centrada en la manifestación conductual violenta del agresor, desde la experiencia de la víctima (Loinaz, 2017). Se han validado estadísticamente varios instrumentos de evaluación, como: Lista de Control de Evaluación de Riesgo de Agresión Conyugal (SARA) de Pueyo, A y López, S. (2005); Escala de Evaluación de Peligro (DA) de Campbell (2009) enfocado a medir el riesgo de feminicidio. El Formulario de evaluación de riesgo de asalto conyugal (B-SAFER) de Kropp, Hart y Belfrage (2005); Evaluación de riesgo de peligro de asalto doméstico de Ontario (ODARA) de Hilton et al., (2004), EPV-R Echeburúa et al. (2010) y RVD-B de Álvarez et al., (2011). Esos esfuerzos, han sido determinantes al momento de establecer la presencia de factores de riesgo y la necesidad de protección y establecimiento de planes de seguridad para las mujeres en situación de violencia.

1.3 Características de la violencia contra la mujer

Se identifican dos ámbitos de violencia contra la mujer:

- Dentro de la familia: La violencia en la familia es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o excónyuge, conviviente, exconviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa o colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado4.

- Fuera de la familia: Es aquella agresión producida por personas no familiares dentro contextos laborales, educativos, de vecindad u otros de interacción social.

En las últimas dos décadas, al impulso del movimiento feminista y de mujeres en Bolivia se ha modificado la normativa del Derecho Penal, Familiar, Laboral y de leyes específicas, acompañadas por políticas públicas, dirigidas a identificar y sancionar la violencia contra la mujer. Además, algunos operadores de justicia toman en cuenta la normativa internacional como instrumentos para la aplicación de justicia.

Entre las leyes específicas tenemos: Ley No 1674, denominada Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica, derogada y sustituida con la promulgación de la Ley No 348, para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

El cambio sustancial entre una y otra es que en la Ley No 348 la violencia contra la mujer es considerada un delito, a diferencia con la Ley No 1674 que se encontraba en el ámbito familiar.

La Ley No 348 si bien tiene como sujeto protegido a toda persona víctima de violencia, de manera inequívoca dispone en el Art. 50, que los SLIM son servicios para la atención exclusiva de mujeres. Un hombre víctima de violencia puede presentar su denuncia ante el Ministerio Público o FELCV, no podrá ser patrocinado por el SLIM.

1.3.1 Tipos de violencia contra la mujer

Según la Ley No 348, los tipos de violencia son:5

- Violencia física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio.

- Violencia feminicidio. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo.

- Violencia psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio.

- Violencia mediática. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen.

- Violencia simbólica y/o encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.

- Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer.

- Violencia sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer.

- Violencia contra los derechos reproductivos. Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención Integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura y a elegir métodos anticonceptivos seguros.

- Violencia en servicios de salud. Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.

- Violencia patrimonial y económica. Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir.

- Violencia laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos.

- Violencia en el sistema educativo plurinacionales. Es todo acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior.

- Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer. Se entiende por acoso y violencia política a los actos de presión, persecución, hostigamiento, amenaza, agresiones físicas, psicológicas y sexuales en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función política pública o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir el ejercicio de su cargo.6

- Violencia institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de personal de instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido.

- Violencia en la familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado.

- Violencia contra los derechos y la libertad sexual. Es toda acción u omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de elección sexual.

- Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres.

Es importante resaltar que se presentan nuevas formas de violencia a través dentro de las nuevas tecnologías de información y más específicamente en las plataformas de las redes sociales, que, si bien en Bolivia no están tipificadas de manera específica en la normativa penal, sí es posible demandar en el marco de otros tipos penales:

- Usurpación de perfiles y violaciones de privacidad. Uso o acceso a cuentas sin el consentimiento de la persona.

- Ciberacoso. Es una forma de violencia en la red, que busca ejercer el poder contra la víctima, impidiendo que disfrute de Internet con libertad y autonomía.

- Sextorsión. Es el chantajee para obtener otras imágenes de contenido sexual, más explícitas y se hace a través del sexting que es el envío de imágenes o vídeos de carácter íntimo que la mujer toma de sí misma.

- Grooming o ciberengaño pederasta. Es una práctica realizada por personas adultas que contactan con niñas/os o adolescentes y van ganando su confianza para obtener satisfacción sexual mediante una relación virtual.

1.3.2 Mantención de la violencia de pareja

1.3.2.1 El ciclo y escalada de la violencia contra la mujer en su relación de pareja

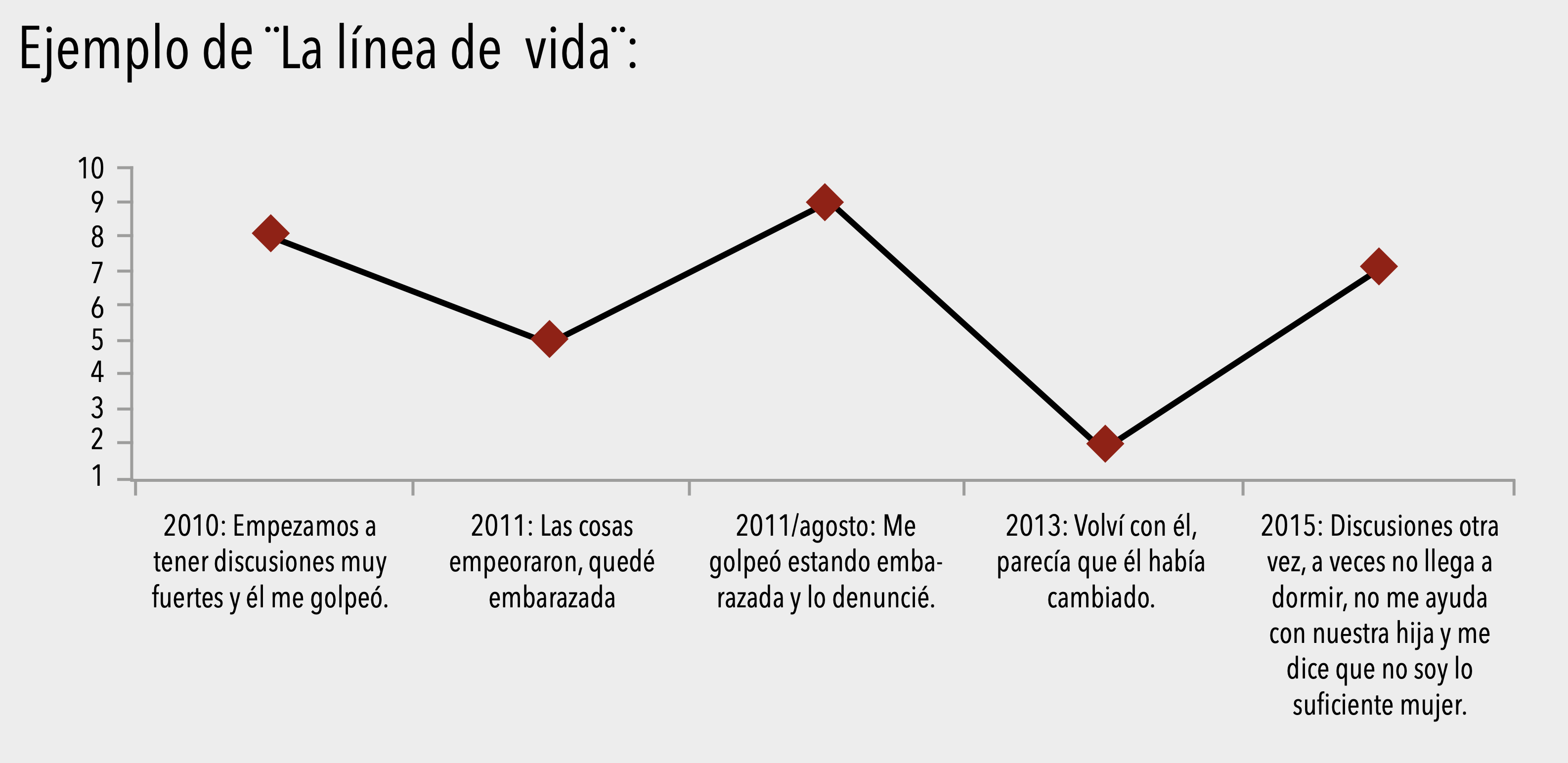

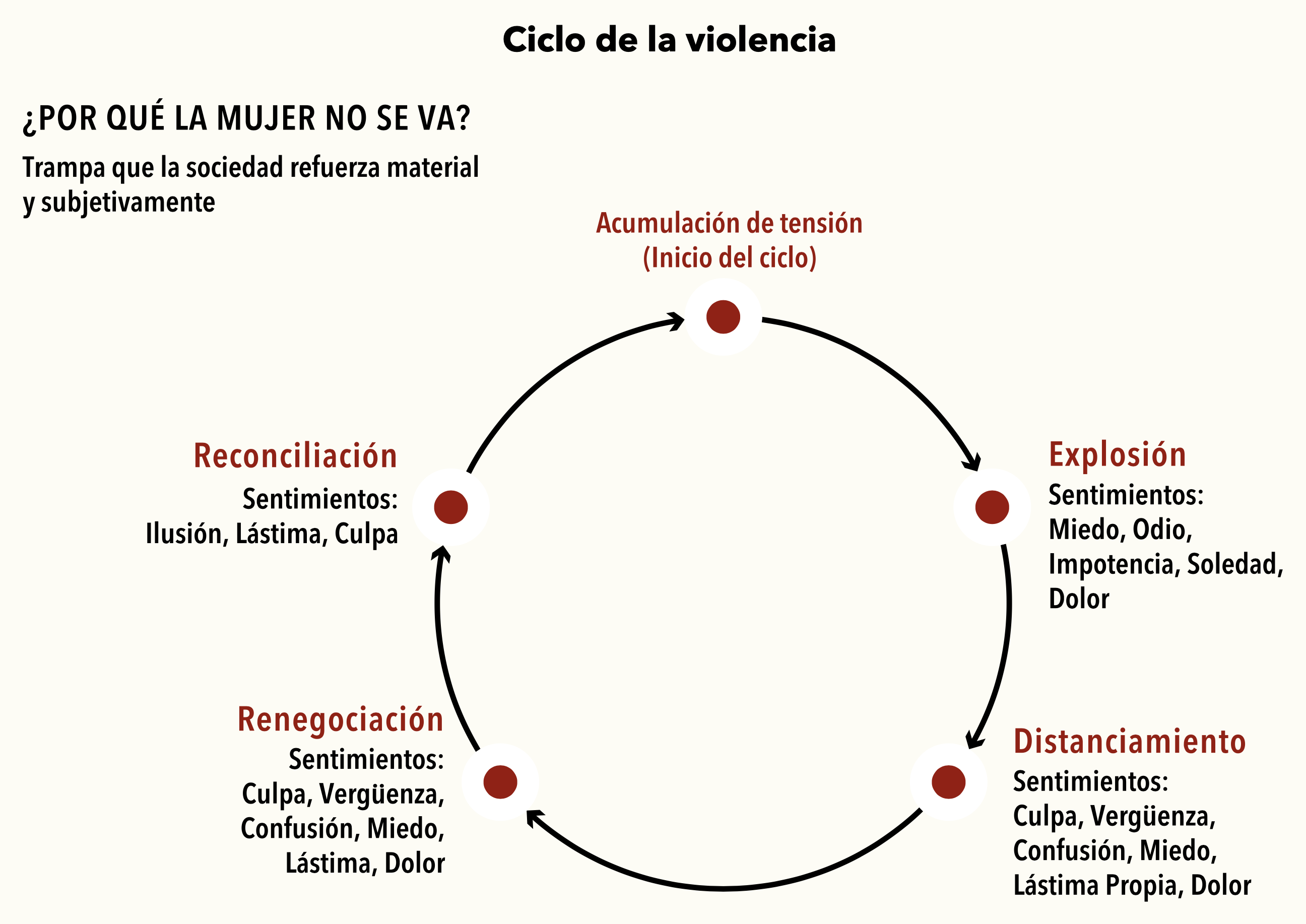

Walker, 1979 (2012) desarrolló la “Teoría del ciclo de la violencia”, la cual describe las fases del maltrato en la pareja. Ésta adquiere como forma de funcionamiento o dinámica un proceso cíclico, reiterado, dentro del cual se reconocen tres fases que pueden variar en tiempo e intensidad:

1) Fase de acumulación de tensión, se caracteriza por la acumulación gradual de tensión en el agresor, que se manifiesta en actos que aumentan la fricción y los conflictos en la pareja. El hombre expresa su hostilidad, pero no en una forma explosiva, la puede expresar con agresiones de tipo psicológico o incidentes de tipo físico como empujones o bofetadas.

En esta fase la mujer percibe que puede retrasar o evitar las agresiones, si acepta lo que exige su maltratador, se muestra sumisa o ignora las agresiones o por el contrario, puede acelerarlos si rechaza sus exigencias o se enfrenta a su maltratador. La conducta de aceptación pasiva de la víctima hace que su maltratador refuerce la idea de control que tiene sobre ella. Es frecuente que la víctima atribuya los malos tratos a factores externos y transitorios (ej. problemas en su trabajo) para evitar asumir la gravedad del asunto (Alonso, 2007).

2) Fase de explosión, estallido de la tensión que se expresa en la violencia física, psicológica, económica, sexual o emocional como forma de descargar la tensión acumulada. En esta fase es cuando la mujer suele denunciar los malos tratos, es decir que decide contar lo que le está pasando. Al finalizar esta etapa, puede seguir un estado inicial de shock, negación e incredulidad en la mujer respecto a lo sucedido.

3) Fase de arrepentimiento o reconciliación, etapa temporal caracterizada por la aparente calma o relativa tranquilidad, el maltratador muestra conductas reparadoras: se arrepiente, pide perdón, hace promesas de cambio o bien hace regalos, hace un esfuerzo para mantener la relación. Justifica la violencia aludiendo a factores externos como el alcohol, los problemas económicos, del trabajo, etc., o culpabiliza a la mujer. Esto provoca en ella, la esperanza de que su pareja va a cambiar. Las conductas de arrepentimiento que muestra el maltratador, hacen que la mujer crea en el posible cambio de su conducta, atribuyendo la violencia a factores externos y no a su agresor, manteniendo sus expectativas vitales, proyectos e ilusiones (Lorente, 2001, citado por Alonso, 2007).

De esta forma, la violencia repetida e intermitente se asocia a un refuerzo inmediato (expresión en el agresor de arrepentimiento y ternura) y a un potencial refuerzo demorado (posibilidad de un cambio en su comportamiento) contribuyendo al mantenimiento de la víctima en la situación de maltrato. A medida que aumenta la frecuencia y severidad de los incidentes agresivos, la fase de acumulación de tensión se hace más breve, la de explosión más larga e intensa y la de reconciliación menos frecuente, llegando incluso a desaparecer (Nogueiras, 2004, citado por Alonso, 2007).

En la mayoría de los casos, la mujer no se da cuenta de este ciclo de violencia, y reacciona con “indefensión y sumisión” estas conductas de indefensión y sumisión refuerzan el comportamiento agresivo del hombre quien percibe que su conducta tiene el resultado que busca, la sumisión de su víctima y por tanto la mantención de la violencia. Así el patrón de comportamiento “agresión-indefensión-sumisión se alimenta progresivamente hasta formar el espiral de violencia, lo cual se denomina como la escalada de la violencia, donde los episodios de agresión son más frecuentes y más peligrosos” (Walker, 1989, citado por Alonso, 2007, p. 14).

Separarse del agresor es un proceso que incluye períodos de negación, culpa y sufrimiento. Es frecuente que las víctimas se separen y regresen varias veces antes de tomar la decisión de concluir definitivamente con la relación. Esta decisión ocurre, por lo general, cuando la violencia llega a ser lo suficientemente grave como para que exista el convencimiento que su pareja no va a cambiar, cuando la situación comienza a afectar notablemente a las/los hijos/as o cuando las mujeres cuentan con el apoyo emocional de la familia y/o las/los amigas/os (OMS, 2002).

El siguiente gráfico describe el ciclo de la violencia7:

Para una mujer en situación de violencia, acudir a un servicio de apoyo para solucionar su conflicto, constituye un hito importante para romper el ciclo de la violencia, situación que debe ser valorada por los operadores institucionales, para dar el manejo adecuado del caso, trabajando con ella, no sólo aspectos jurídicos y de restitución de derechos, sino además realizar un trabajo dirigido a elevar su autoestima y desarrollar en ella su capacidad de tomar decisiones en miras de una vida libre de violencia.

1.3.2.2 Factores de mantención de la violencia de pareja

Existen diversos factores socioeconómicos, emocionales y psicológicos que se implican en la permanencia de una víctima en una relación violenta (Echeburúa et al., 2002).

A nivel sociocultural, el sistema patriarcal-machista, construye mandatos sociales que forjan una identidad determinada que en el caso de las mujeres las hace dependientes afectiva y emocionalmente, generando fragilidad en su autoestima y por lo tanto en su capacidad de autodeterminación.

Entre las variables sociodemográficas se encuentran la dependencia económica, la existencia de hijos/as pequeños/as, el aislamiento familiar y social.

La percepción de falta de control de la situación, la baja autoestima y la dependencia emocional de la víctima, que tiende a darse porque el maltrato es un proceso de ascensión lenta y progresiva, pueden ser factores más significativos que las variables socioeconómicas para explicar la permanencia de la víctima con el agresor (Echeburúa et al., 2002).

A nivel socioeconómico, son las mujeres dependientes económicamente del agresor las que tienen mayor probabilidad de mantener una relación violenta durante un largo tiempo. Las mujeres más jóvenes e independientes económicamente tienden a permanecer menos tiempo en la relación abusiva y solicitan ayuda antes (Torres y Espada, 1996, citados por Alonso, 2007).

A nivel social y familiar, el temor a la desaprobación e incomprensión de familiares y amigos, el miedo al aislamiento si exteriorizan su condición de víctimas y la ausencia de una red de apoyo social y familiar, a menudo, paralizan a las mujeres a la hora de buscar ayuda externa. La frecuencia con que estas mujeres ocultan su situación es alta, la Organización Mundial de la Salud, encontró que hasta un 70% de las mujeres maltratadas entrevistadas refirió no haber mencionado anteriormente su condición de víctimas a otras personas (OMS, 2002). Igualmente, la existencia de hijas/os pequeños o la preocupación por la pérdida de su custodia y del hogar son variables importantes en la decisión de las víctimas de permanecer con el agresor.

Los factores psicológicos que influyen para la mantención de la relación violenta, son: a) la minimización del problema; b) la vergüenza por estar sufriendo una situación tan degradante; c) la culpa por la ocurrencia de las agresiones; d) el miedo a las represalias del agresor si se le abandona; e) el temor a un futuro en soledad y f) la resistencia a reconocer el fracaso de la relación, entre otros. Una variable muy importante es la dependencia emocional de la víctima hacia el agresor, que en muchos casos siente que, a pesar de todo, lo sigue queriendo por lo que se siente incapaz de abandonarlo.

Las víctimas en convivencia prolongada con el agresor experimentan una baja autoestima, unos mayores sentimientos de culpa y unos menores niveles de asertividad y tendencia a la evitación. A nivel emocional, un bajo estado de ánimo y un estado permanente de indefensión y desesperanza generada por la falta de control de las agresiones, entre otras, no favorecen que tomen una decisión enérgica de abandonar al agresor (Echeburúa et al., 2002).

En lo cognitivo, son muchas las creencias, incorporadas en el proceso de socialización, que pueden favorecer la permanencia de una mujer en la relación de maltrato. Algunos de estos pensamientos son los siguientes: a) sentir vergüenza de hacer pública la situación; b) creer que los hijos/as necesitan crecer y madurar emocionalmente con la presencia ineludible de un padre y de una madre; c) creer que la víctima no podría sacar adelante a sus hijos/as por sí sola; d) considerar que la familia es un valor absoluto en sí mismo y que, por tanto, debe mantenerse a toda costa; e) creer que la fuerza del amor lo puede todo y que si ella persevera en su conducta, conseguirá que el maltrato finalice; f) pensar que su pareja en el fondo es buena persona y está enamorado de ella, cambiará con el tiempo, y g) estar convencida de que ella es imprescindible para evitar que él caiga en conductas de consumo de alcohol, de los celos, etc. (Echeburúa et al., 2002).

Cuando la mujer advierte que ella no tiene relación con el comportamiento violento de su pareja (desculpabilización de la víctima), y que ella no puede potenciar las conductas positivas de su pareja, favorece a la separación de la relación violenta. De igual forma, el hecho de que la violencia se extienda hacia sus hijos/as es otra razón por la que la mujer puede llegar a decidir separarse de la pareja violenta (Labrador, 2004, citado por Alonso, 2007).

1.3.3 Efectos de la violencia de pareja contra la mujer

Los efectos que provoca la violencia en la vida de una mujer son múltiples. Entre los cuales podemos mencionar:

1) En su relación de pareja

La incapacidad de sostener una relación afectiva sana y equilibrada con su agresor, hace que la mujer desarrolle sentimientos de inseguridad, culpa y dependencia emocional anulándose como persona y organizando su vida en relación a las demandas de su pareja como la única razón de su existencia.

La autoestima de las mujeres que sufren violencia se construye y alimenta en la capacidad de sostener relaciones afectivas con su agresor, entonces la posibilidad de romper con esta relación las deja con una sensación de pérdida y vulnerabilidad a la depresión.

Esto hace que la mujer se vuelva insegura, se desvalorice, se sienta incapaz y se ensañe consigo misma por sus defectos. Por otro lado, la autovaloración de sus características positivas es mínima o inexistente, es decir que le cuesta encontrar y aceptar sus cualidades positivas.

2) En sus relaciones interpersonales

Las mujeres que sufren violencia viven un aislamiento casi completo, el hecho de no poder compartir lo que les sucede, las aísla física y emocionalmente.

Este aislamiento crea y mantiene barreras muy difíciles de traspasar, obstaculizando su relacionamiento y comunicación. Por otro lado, la convivencia con personas violentas, le dificulta entablar una relación cercana que no sea abusiva, esto le puede conducir a que ella misma utilice la violencia en su entorno social y en especial con sus hijas/os.

3) En el aspecto físico

Puede presentar una serie de lesiones agudas, inmediatas o graves. Es proclive a desarrollar una sintomatología orgánica como: agotamiento psico-físico, dificultades respiratorias, palpitaciones y pulso alterado, sensaciones de vértigo, temblores incontrolables, incontinencia, somnolencia, dolor corporal y/o muscular, cefaleas, etc. Se puede producir la muerte por feminicidio o en relación con el SIDA.

4) En el aspecto emocional

La vida emocional de la mujer que sufre violencia se encuentra alterada, el hecho de estar expuesta a la violencia engendra sentimientos complejos muy profundos, caracterizados por el estrés en el que se desenvuelve, por los sentimientos de miedo, culpa, vergüenza, ira, resentimiento y dolor.

Así el manejo de las emociones se constituye en un área muy difícil de controlar, manifestar, aceptar y de asumir como propias. La sensación de impotencia, indefensión e inferioridad dificultan la capacidad para que la mujer ejerza su autonomía, asuma su responsabilidad, su poder de tomar decisiones, y esto repercute en la imposibilidad de romper una relación abusiva.

Es importante resaltar que el miedo a mantenerse lejos de la pareja proviene de una actitud dependiente que es constantemente reforzada por su entorno.

La depresión es otra de las características que presentan las mujeres que sufren violencia, su sintomatología es de profunda tristeza, culpa, desvaloración, disminución de la capacidad afectiva y de sus actividades cotidianas, llevándolas en muchos casos al intento de suicidio o a suicidarse. Son frecuentes los cuadros ansiosos, depresivos y el estrés postraumático.

5) En su vida sexual o reproductiva

Enfermedades de transmisión sexual incluida la infección por VIH, infecciones pélvicas y urinarias, insatisfacción sexual, frigidez, trastornos generalizados de la esfera sexual, embarazo no deseado, aborto, aborto inseguro.

La violencia sexual tiene como efectos psicológicos:

a) A nivel conductual

Presenta tendencias a desarrollar adicciones, huida del hogar, conductas suicidas, trastornos alimentarios (bulimia o anorexia) o de sueño (pavor nocturno, insomnio, pesadillas, etc.), amnesias, desmayos, sensaciones de asfixia, dolores focalizados, etc.

b) A nivel afectivo emocional

Miedo generalizado, hostilidad y agresividad, sentimientos de culpa y vergüenza, estados depresivos, ansiosos y de angustia, baja autoestima y estigmatización, rechazo al propio cuerpo, trastorno de estrés postraumático, etc.

c) A nivel sexual:

Insatisfacción sexual, frigidez, trastornos generalizados de la esfera sexual, etc.

d) A nivel social:

Retraimiento y aislamiento, temores generalizados e irracionalidad de pensamiento, dificultad en el establecimiento de relaciones afectivas estables, etc.

6) En su capacidad intelectual y productiva

Una mujer con baja autoestima, con malas relaciones interpersonales, emocionalmente deprimida y una vida sexual insatisfecha, tiene sus potencialidades y capacidades intelectuales disminuidas, lo cual afecta de manera determinante en su nivel de producción intelectual y relaciones laborales.

7) En sus hijos o entorno familiar

No es extraño que muchas mujeres comiencen a reproducir violencia con sus hijos o seres queridos, poniendo en riesgo su salud mental y la de su entorno.

Otro de los efectos negativos de la violencia en el ámbito familiar es que los niños/as, adolescentes al ser testigos o víctimas, se constituyen en reproductores de actos violentos.

1.3.3 Efectos de la violencia de pareja contra la mujer

Si bien no existe un perfil riguroso de los agresores de pareja y las mujeres en situación de violencia, la sistematización de información acumulada durante muchos años de trabajo, ha podido identificar las características más recurrentes.

1) Características psicológicas del hombre agresor

- Pretende ejercer poder y control sobre su pareja a través de la violencia.

- Aprendió en su familia a ser violento, adoptando la violencia como una forma de relacionarse.

- Considera a su mujer como una posesión suya.

- Suele tener baja autoestima e imagen negativa de sí mismo, lo cual coexiste con sus actitudes amenazantes y omnipotentes, reforzándola con cada uno de sus actos violentos.

- Puede tener baja tolerancia a la frustración.

- Limitadas habilidades de comunicación y carencia de estrategias adecuadas para resolución de conflictos.

- Es celoso, puede llegar a niveles patológicos, los actos violentos podrían iniciarse ante el miedo al abandono.

- Tiene dificultades para expresar sus sentimientos y emociones.

- Es manipulador y tiene dificultades para reconocer sus errores.

- Siempre busca la culpa en el otro, especialmente de su pareja.

- Presenta distorsiones cognitivas sobre los roles en la relación de pareja y sobre la mujer.

- Sostiene la educación rígida, incluyendo castigos y correcciones; ejerce su poder autoritario y controlador dentro de la familia sobre normas, cuestiones económicas, decisiones.

- Utiliza la agresividad para conseguir sus logros.

- Basa su sexualidad en el poder del hombre y la sumisión de la mujer.

- Doble fachada, actúa de una manera cuando están en su hogar con su pareja y de otra cuando están en público.

- Desautoriza a su pareja ante los hijas/os.

- Percibe el entorno como amenazante.

- Frecuencia de uso de alcohol u otras drogas.

Cavanaugh y Gelles, 2005, citado por Amor et al. (2009), describe la existencia de tres grupos de maltratadores de acuerdo al riesgo:

- Bajo riesgo, ejercen violencia de baja gravedad, es poco frecuente, con poca o nula presencia de psicopatología y sin historia delictiva.

- Riesgo moderado, ejercen una violencia más frecuente, de gravedad media que presentan niveles psicopatológicos8 moderados o altos.

- Alto riesgo, una violencia más grave, mayor frecuencia, presentan niveles altos de psicopatología, suele tener una historia delictiva.

Loinaz (2010), establece dos grupos de agresores diferenciados:

- Sujetos “violentos con la pareja/estables emocionalmente/ integrados socialmente” equivalentes al tipo normalizado, se caracterizan por una violencia limitada a la pareja, menor número de distorsiones cognitivas, menor abuso de drogas, menor presencia de antecedentes penales, mayor autoestima, mayor control de la ira, poca presencia de síndromes clínicos y estilos de personalidad compulsivos, narcisistas e histriónicos. Con un estilo de apego predominantemente seguro, tienen mayor empatía y muestran mayor deseabilidad social.

- Sujetos “violentos generalizados/poco estables emocionalmente/ no integrados socialmente” se caracterizan por una violencia que se extiende más allá de la pareja y presentan anteceden- tes penales con mayor frecuencia. Estos sujetos están más afectados por síntomas clínicos, tienen más distorsiones cognitivas, dependen más del alcohol/drogas y muestran rasgos de personalidad antisocial, paranoide y negativista. Asimismo, son más impulsivos y se muestran menos empáticos que los sujetos del grupo anterior, con estilos de apego inseguro u hostil.

2) Características psicológicas de las mujeres en situación de violencia

-

Aprendió a someterse a la voluntad del hombre, desde un núcleo familiar machista.

-

Como mujer, se siente inferior, física y psicológicamente al hombre.

-

Naturaliza las conductas violentas.

-

Tiene baja autoestima y se desvaloriza como persona.

-

Puede presentar conductas de indefensión y sumisión.

-

Minimización del problema de la violencia.

-

Vergüenza y culpa por la ocurrencia de las agresiones.

-

Resistencia a reconocer el fracaso de la relación.

-

Inseguridad, temor y miedo al abandono y a las represalias de su agresor.

-

Piensa que el sacrificio es una expresión máxima de amor.

-

Confronta continuamente sentimientos ambivalentes de odio y amor respecto a su pareja.

-

Creencia de que su pareja cambiará y que el cambio puede depender de ella.

1.4 Incidencia de la violencia contra la mujer

Pese a la creación del Servicio Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia (SIPPASE) el cual, si bien, avanzó en el Registro Único de Violencia (RUV) en los SLIMs, aún no existe una centralización de la información.

Tampoco existe información sistematizada sobre la violencia contra la mujer denunciada ante instancias competentes, sólo se cuentan con datos aislados, que muestran el comportamiento de las personas involucradas: denunciantes, fiscales, policías, jueces, personal de salud, entre otros.

Según la Encuesta de Prevalencia de la Violencia contra la Mujer (EPVcM) del 2016 levantada en Bolivia:

-

- De 100 mujeres casadas o en unión libre, de 15 años o más, 74,7 declararon haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en el transcurso de su relación.

- El 93,8 de cada 100 mujeres casadas o en unión libre fueron agredidas psicológicamente a lo largo de su relación y 84,5 continuaron viviendo este tipo de violencia durante los últimos doce meses.

- 53,2 mujeres de 100 que sufrieron violencia física y de ellas, 33,9 continuaron viviéndola en los últimos doce meses.

- En relación a la violencia sexual 33,4 mujeres de cada 100 la padecieron, de las cuales 27,6 permanecieron bajo este tipo de maltrato durante los últimos doce meses.

- En cuanto a la violencia económica, 29,8 de cada 100 mujeres sufrieron esta violencia a lo largo de su relación y, en los últimos doce meses 29,5 continuaron viviendo bajo esta situación.

A nivel nacional, un informe de la Alianza Libres sin Violencia9, muestra datos comparativos de los años 2014-2017 en cuanto a criminalidad evidencian al delito de violencia familiar o doméstica como el más recurrente, no solo entre los delitos de violencia contra las mujeres, sino en relación al total de delitos denunciados en el país:

|

Delitos más frecuentes a nivel nacional (2014-2017) |

||||

|

Delitos |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

Violencia familiar o doméstica |

20.943 |

22.520 |

22.257 |

32.820 |

|

Lesiones Graves y Leves |

8.942 |

8.565 |

9.293 |

9.960 |

|

Robo |

6.852 |

7.025 |

7.630 |

12.748 |

|

Hurto |

5.919 |

6.509 |

6.505 |

6.567 |

|

Estafa |

5.229 |

5.353 |

6.157 |

7.650 |

|

Robo Agravado |

5.076 |

4.939 |

4.757 |

5.088 |

|

Amenazas |

4.404 |

3.857 |

3.682 |

3.532 |

|

Fuente: Fiscalía General del Estado/Alianza Libres de Violencia (2018). Balance sobre la implementación de la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 2013- 2018. |

||||

En la gestión 2017 el Ministerio Público reportó un detalle de actuaciones procesales en base a 23.415 causas por delitos insertos en la Ley N° 348.

|

Detalle de actuaciones procesales realizadas en delitos de violencia de género (2017) |

||

|

Actuaciones procesales |

Cantidad |

% |

|

Rechazados |

13.000 |

56 |

|

Imputación formal |

7.702 |

33 |

|

Sobreseimiento |

304 |

1 |

|

Criterio de oportunidad |

832 |

3 |

|

Acusaciones |

677 |

3 |

|

Salidas alternativas |

49 |

0 |

|

Procedimiento Abreviado |

636 |

3 |

|

Sentencias condenatorias |

215 |

0,91 |

|

Total |

23.415 |

100 % |

|

Fuente: Modificado Fiscalía del Estado |

||

Si bien la incidencia de la violencia denunciada es alta, lo cual demuestra el uso de la política pública al sancionar la violencia contra la mujer, el nivel de efectividad es muy bajo, apenas el 0,91% cuenta con una sentencia condenatoria, es decir, que fueron sancionados por la comisión del hecho delictivo. Cabe hacer notar que 56% fueron rechazados debido a la falta de pruebas con las que el Ministerio Público debe realizar la imputación formal. Una de las razones más recurrentes para la falta de pruebas es el abandono por parte de las denunciantes que responde a múltiples factores.

Feminicidios Año 2009 – 2018

El feminicidio es la extrema violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer, causándole la muerte. En Bolivia anualmente mueren alrededor de 100 mujeres. Estos datos respaldan la argumentación teórica de la persistencia en nuestra sociedad del sistema patriarcal que se otorga el poder de determinar sobre la vida o la muerte de las mujeres.

|

Año |

Feminicidios |

|

2009 |

98 |

|

2010 |

89 |

|

2011 |

96 |

|

2012 |

99 |

|

2013 |

110 |

|

2014 |

114 |

|

2015 |

104 |

|

2016 |

111 |

|

2017 |

109 |

|

2018 |

111 |

|

Total |

1041 |

|

Fuente: CIDEM/Fiscalía del Estado/Prensa Nacional. |

|

Según un estudio de Incidencia de la Violencia contra la Mujer en el Municipio de Sucre (2017), realizado por el Centro Juana Azurduy:

-

9 de cada 10 mujeres han vivido al menos un episodio de violencia, en los últimos doce meses.

-

8 de cada 10 mujeres han sufrido violencia psicológica, en los últimos doce meses.

-

5 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física, en los últimos doce meses.

-

4 a 5 de cada 10 mujeres han sufrido violencia sexual, en los últimos doce meses.

-

6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia económica, en los últimos doce meses.

-

Sólo el 17% de las entrevistadas indican haber realizado una denuncia por violencia ante una instancia estatal o privada especializada.

-

51% de las mujeres conoce la existencia de las leyes que las protegen y las valora altamente y el 49% conoce las leyes, pero cree que no son efectivas.

-

89% de las mujeres atribuyen la violencia a contextos y problemas del entorno como consumo de drogas y alcohol, 86% a la influencia de los amigos y la familia, 86% a la cultura machista, 33% indica que “la mujer habrá hecho algo malo”.

-

46% de las mujeres consideran que se le otorga poca o ninguna importancia a esta problemática y 54% cree que se da alta valoración.

1.5 Sesgo de género en la administración de justicia

La administración de justicia tiene como base un conjunto de mecanismos normativos, procedimentales e institucionales legalmente constituidos. Las/os operadoras/es judiciales son los encargados de dar funcionamiento a este sistema. Personas portadoras de una construcción cultural, posición política, ética y religiosa, con capacidades y formación técnica especializada, quienes desde sus valores e ideología resuelven las controversias a nombre del Estado.

Si bien en teoría se considera al derecho y la justicia como un sistema objetivo, equilibrado y con los ojos vendados (en una representación de imparcialidad), en la práctica, al ser personas quienes la aplican, sus resoluciones están cargadas de subjetividad y sesgos determinados por sus propias construcciones culturales y psicológicas.

Desde la teoría feminista, que considera que el patriarcado y el sistema de relaciones de género permean todas las estructuras societales. La administración de justicia no se libera de esa condición, identificándose materialmente el sesgo de género en su aplicación.

Se entiende por sesgo de género en la aplicación de justicia:

“A las actitudes o comportamientos de parte de los actores del sistema de administración de justicia, basados en ciertos prejuicios, percepciones, valores y estereotipos sobre el rol del hombre y la mujer en la sociedad y que pueden pesar al momento de adoptar decisiones judiciales, produce discriminación e irrespeto de los derechos de la mujer. En algunos casos no necesariamente es una actitud deliberada en el juzgador” (Iñiguez 2003).

La autora hace esta afirmación, basada en la idea que el patriarcado se ha internalizado tanto en la cultura y valores de los juzgadores, que sus posiciones sesgadas por el género, se basan en su convicción de una correcta aplicación de la norma. Por lo que es una tarea fundamental, evidenciar, cuestionar y desmontar esta ideología enraizada en todas las estructuras de la sociedad. Para lograr cambios hacia una sociedad con mayor equidad de género, el desarrollo normativo debe estar necesariamente acompañado de políticas eficientes dirigidas al cambio de mentalidad y actitudes de la sociedad10.

La “Sana crítica del Juez”, sistema adoptado por la normativa boliviana, que basa la resolución de las controversias en una serie de factores y entre ellos la “lógica de pensamiento”, corre el riesgo de verse afectada en cuanto a la ecuanimidad que pretende, al influir en las/los administradoras/es de justicia la ideología patriarcal vigente en nuestra sociedad, colocando los derechos de las mujeres, en alto grado de vulnerabilidad.

2. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

2.1 Marco general de la Guía de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia – GAVVI

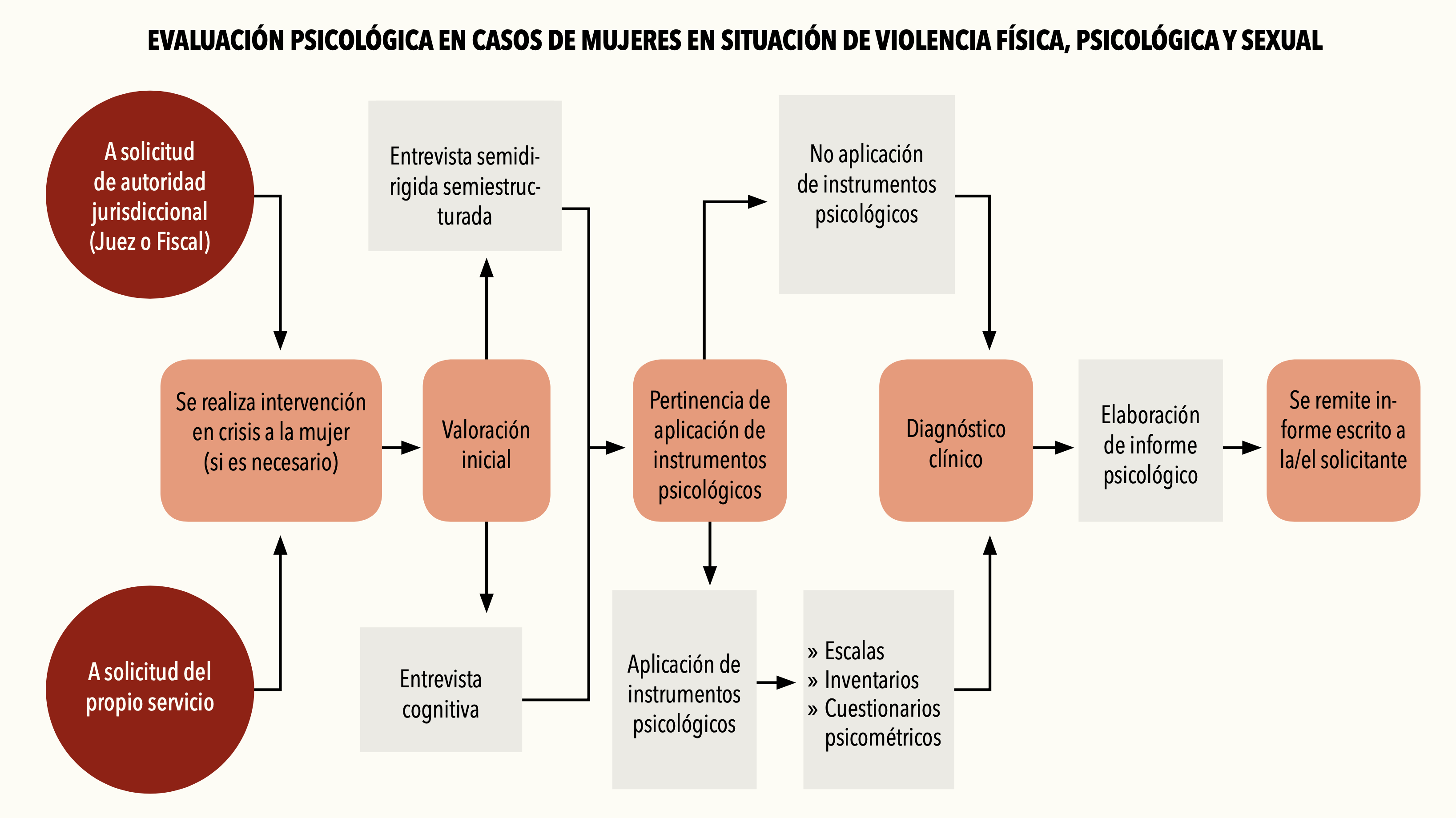

En base al marco conceptual que explica las causas de la violencia contra la mujer, la guía tiene un enfoque multidisciplinario. Toma a la psicología, el derecho y el trabajo social como las principales disciplinas para que las mujeres restituyan su derecho vulnerado y logren romper el ciclo de la violencia en el que se encuentran.

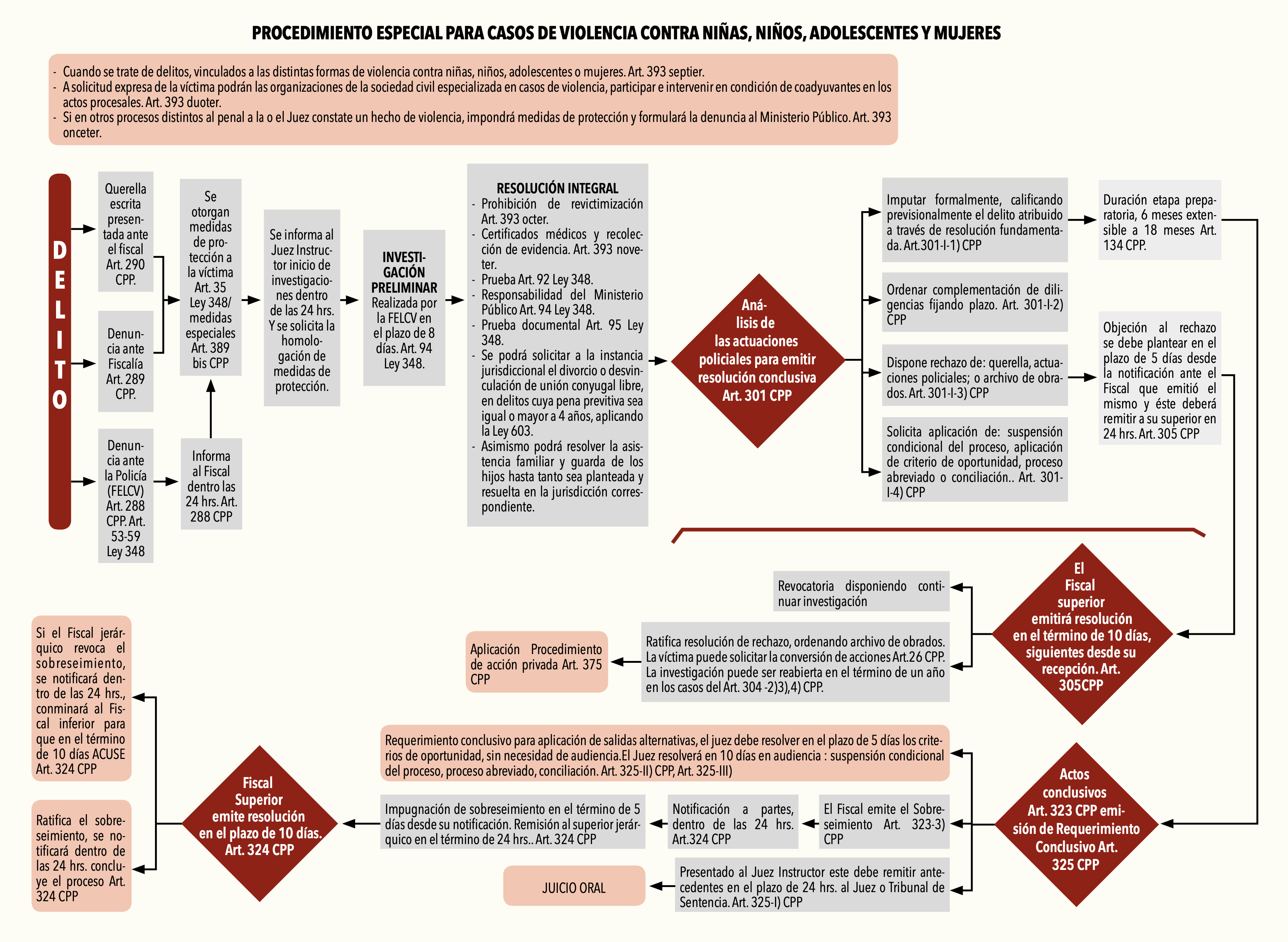

La guía ha diseñado una ruta de atención con el siguiente orden:

-

La atención empieza con la realización de una valoración psicológica inicial de la mujer denunciante.

-

Continúa con el apoyo psicológico a través de la evaluación, orientación y terapia psicológica, con el propósito que la víctima supere las secuelas de la violencia en su vida afectiva emocional, así como contar con habilidades para resolver problemas de forma asertiva, tomar decisiones y cuestionar la violencia machista.

-

En paralelo se brinda el apoyo jurídico que busca la restitución o reparación del derecho vulnerado. Asume dos estrategias de intervención, la judicial y extrajudicial.

-

De acuerdo a demanda del área psicológica y/o jurídica, se brinda apoyo social a través del diagnóstico social y las gestiones de apoyo para la protección de derechos de las mujeres.

-

El apoyo grupal se da a través de los “Grupos psicoterapéuticos para mujeres en situación de violencia”, que constituyen espacios de psicoeducación y terapia grupal.

-

A la conclusión de los Grupos psicoterapéuticos, las mujeres participantes, tienen una valoración psicológica final, que permite constatar su grado de avance en la perspectiva de superar el ciclo de la violencia.

-

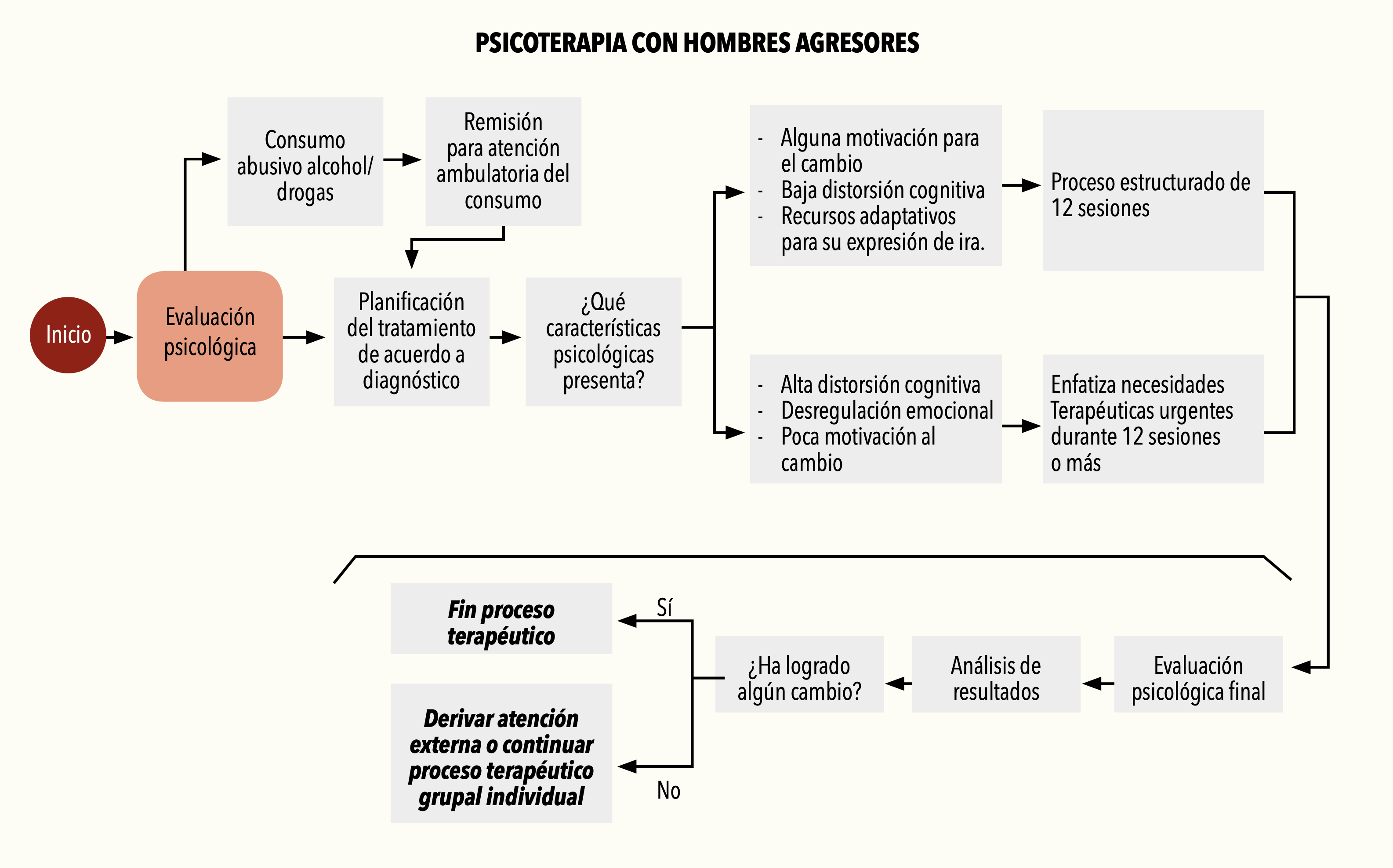

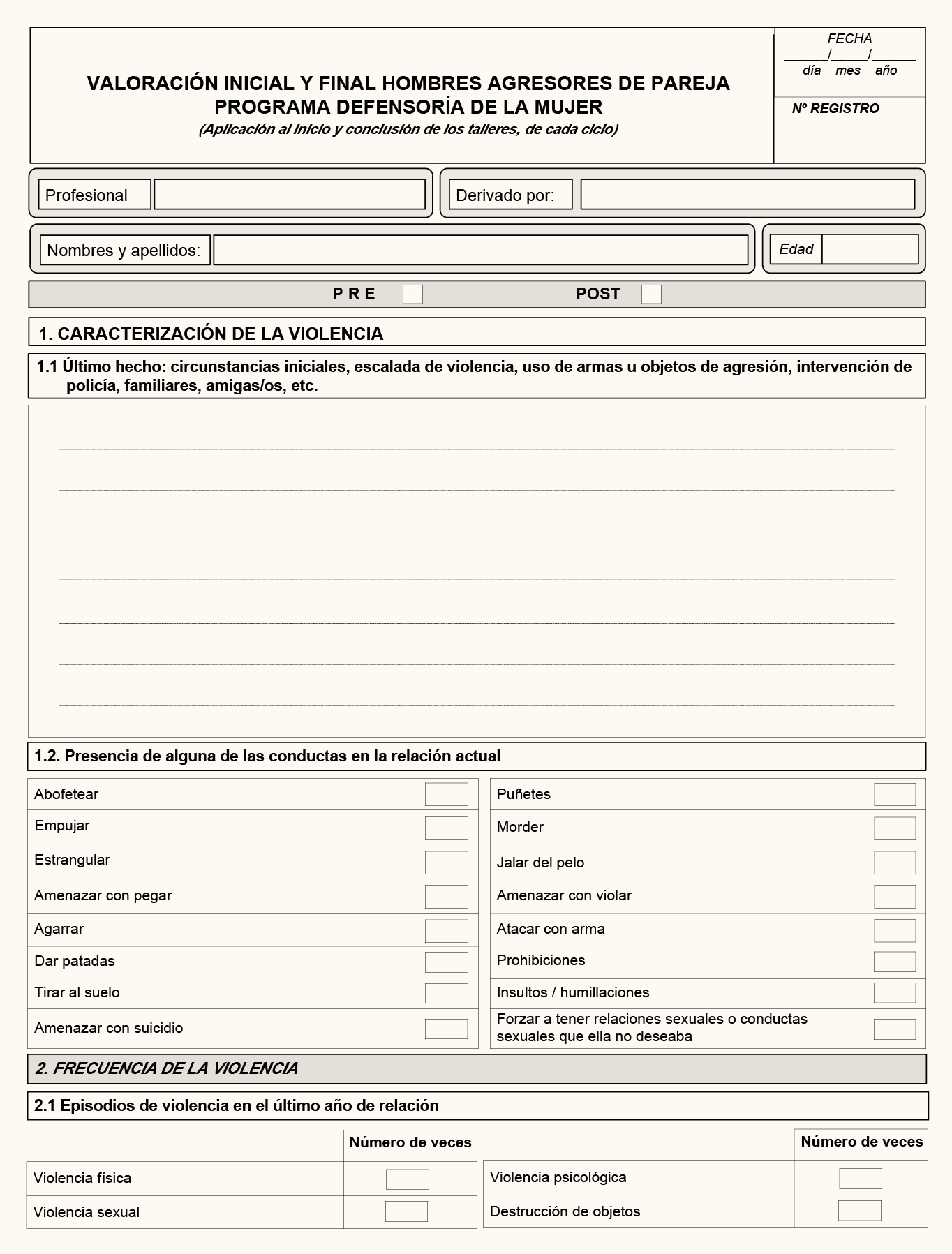

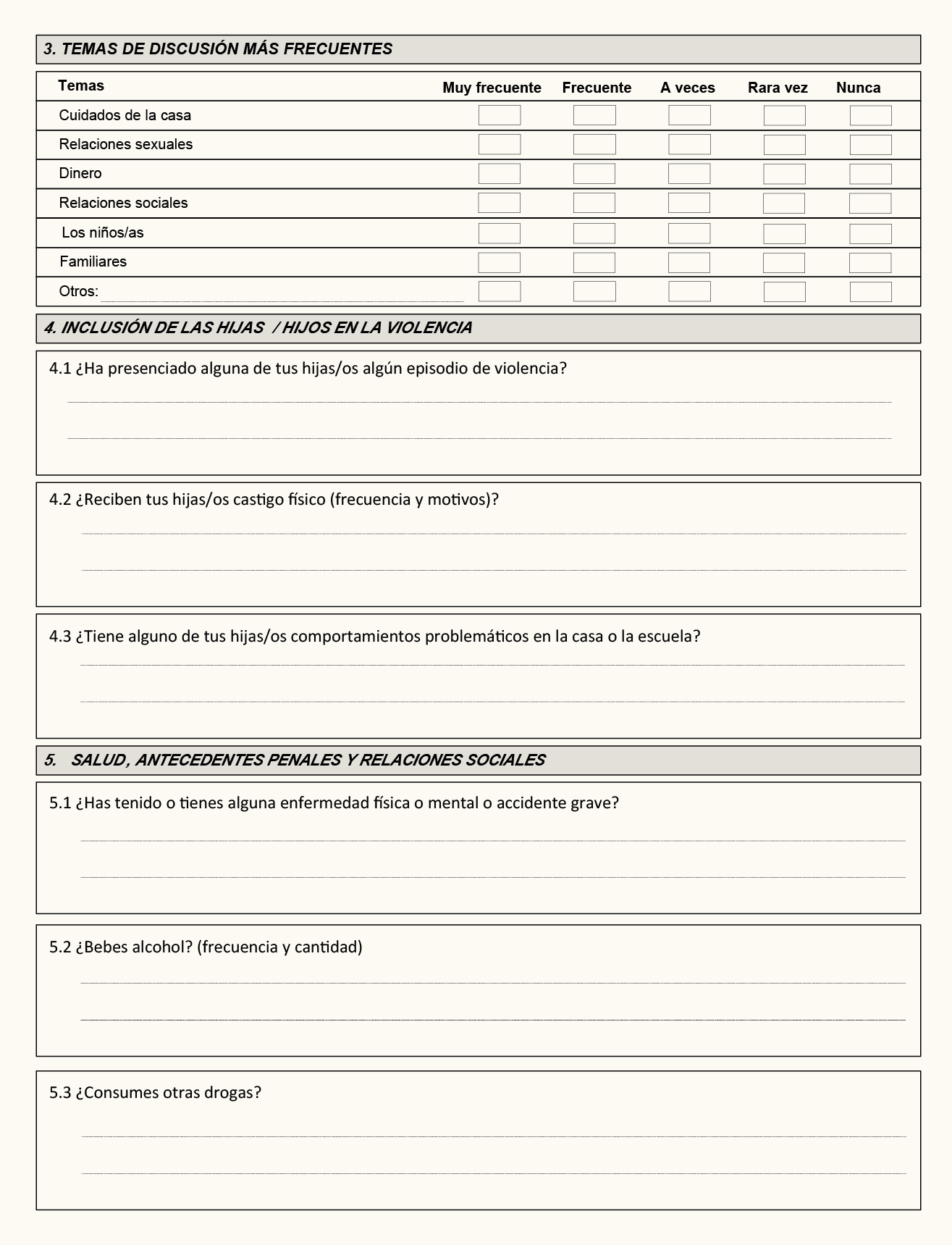

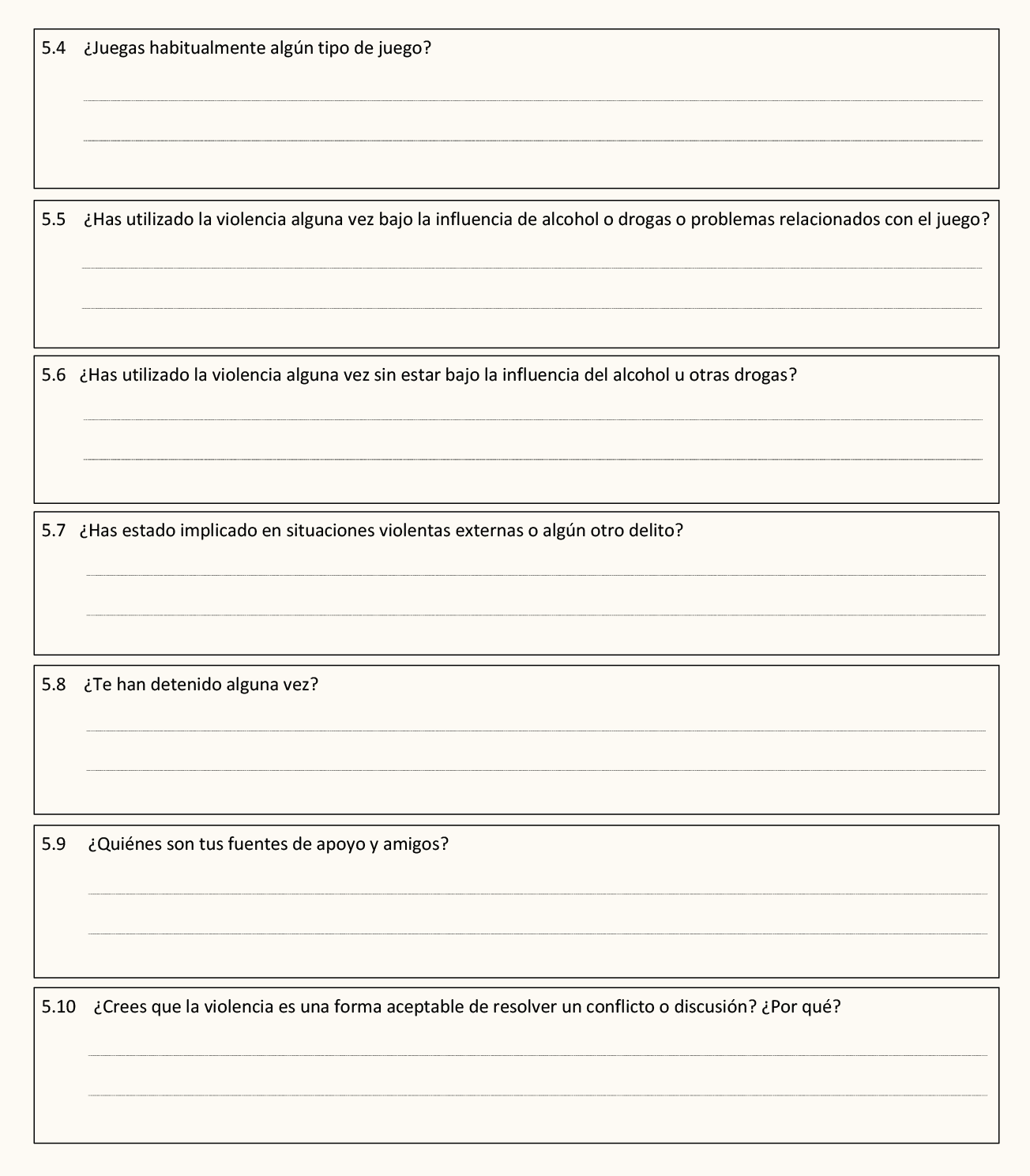

Paralelamente al trabajo de atención a las Mujeres, se desarrolla con los hombres un programa “Intervención individual y grupal con hombres agresores de pareja”, promoviendo su avance en relaciones de género de equidad y respeto. Al inicio del programa de intervención, se aplica un instrumento de valoración inicial y a la conclusión otro de valoración final.

2.1.1 Objetivo de la guía

Brindar a las mujeres en situación de violencia que recurren al Servicio, una atención integral, dirigida a la resolución psicológica, social, jurídica de sus conflictos, empoderándolas para el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia.

2.1.2 Resultados buscados

1) En relación a las mujeres denunciantes:

-

Reciben una atención multidisciplinaria de calidad de forma oportuna.

-

Fortalecen su autoestima y su capacidad de defender su derecho a una vida libre de violencia.

-

Concluyen las acciones psicológicas o jurídicas iniciadas.

2) En relación al equipo de trabajo:

-

El Servicio cuenta con profesionales sensibilizados sobre la violencia desde un enfoque feminista.

-

Las/os operadoras/es del Servicio rigen su trabajo diario en base a protocolos preestablecidos.

-

Se cuenta con información procesada y sistematizada de los casos atendidos, contribuyendo a monitoreo, evaluación y toma de decisiones.

2.1.3 Casos de competencia del servicio

Todas las formas de violencia contra la mujer establecidas de la Ley No 348, Código de las Familias, Ley Penal, Ley contra el acoso y violencia política, Ley de trata y tráfico de personas y Ley Laboral.

2.1.4 Ruta de atención a mujeres en situación de violencia

2.1.5 Ingreso al servicio

El ingreso al Servicio de las mujeres en situación de violencia, es un momento importante ya que muestra la imagen y calidad de éste.

Es la/el asistente o secretaria/o quien brinda esta primera atención, debiendo mostrar una acogida amable y cálida, que genere empatía y confianza, considerando que las mujeres que asisten al Servicio lo hacen en condiciones de temor e inseguridad al atravesar situaciones de violencia. Por lo que la/el funcionario/a debe estar lo suficientemente sensibilizada/o y calificada/o para esta tarea, mostrando una actitud cuidadosa y prudente para proteger la confidencialidad de los casos y la información a su cargo.

Es recomendable que este personal hable el idioma castellano y el originario de la región donde funciona el servicio.

1) Las tareas asignadas a la/el asistente del servicio son:

- Recibir con amabilidad a la mujer denunciante.

- Valorar si la denuncia es competencia del servicio. En caso de que no lo fuera, derivar el mismo mediante nota de referencia al servicio correspondiente.

- Si el caso es competencia del servicio, deberá informar a la mujer denunciante que:

a) previa a la atención jurídica debe entrevistarse con la psicóloga para valoración inicial de su caso y

b) debe participar de manera obligatoria de los grupos psicoterapéuticos.

- Deberá asignar una hora de atención de acuerdo a la agenda de la profesional psicóloga/o.

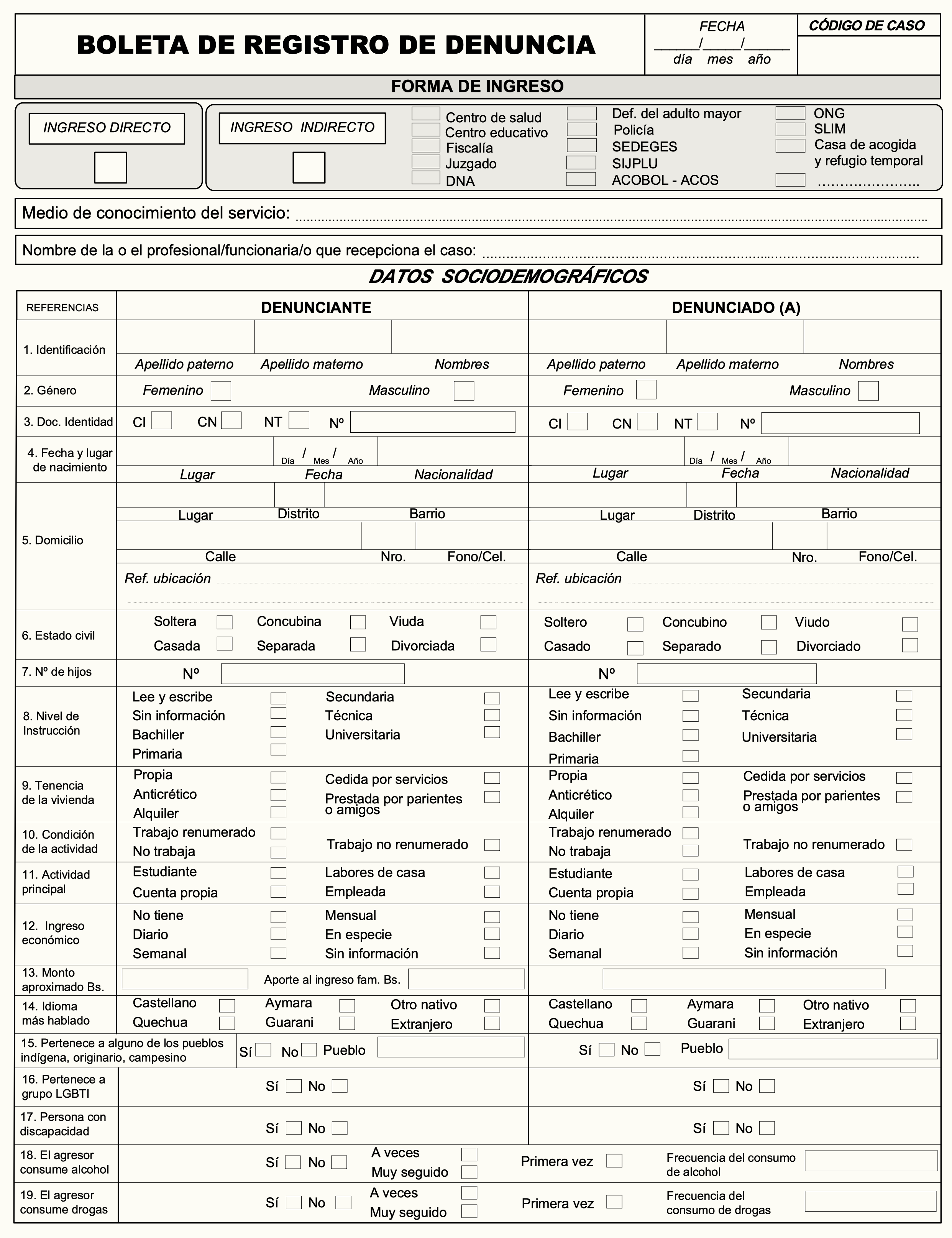

- Previo a la entrevista con la psicóloga para la valoración inicial, debe registrar en el sistema informático los datos socioeconómicos de la denunciante y el denunciado11.

- Se encuentra a cargo del archivo físico de atención a las mujeres denunciantes.

- Es la/el encargada/o de procesar la información estadística del Servicio, proporcionando periódicamente dicha información sistematizada a la responsable del Servicio.

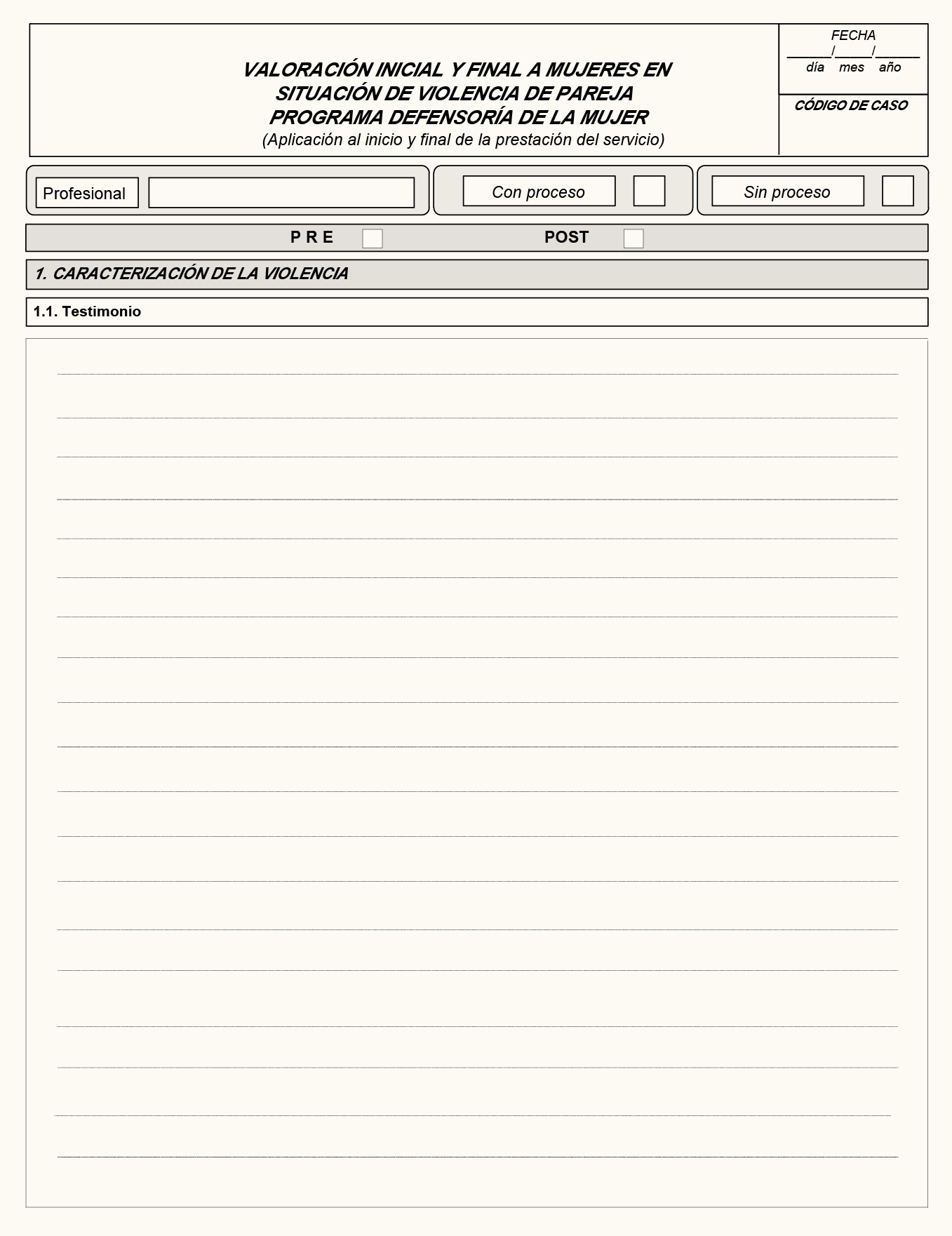

2.1.6 Valoración psicológica inicial de las mujeres denunciantes

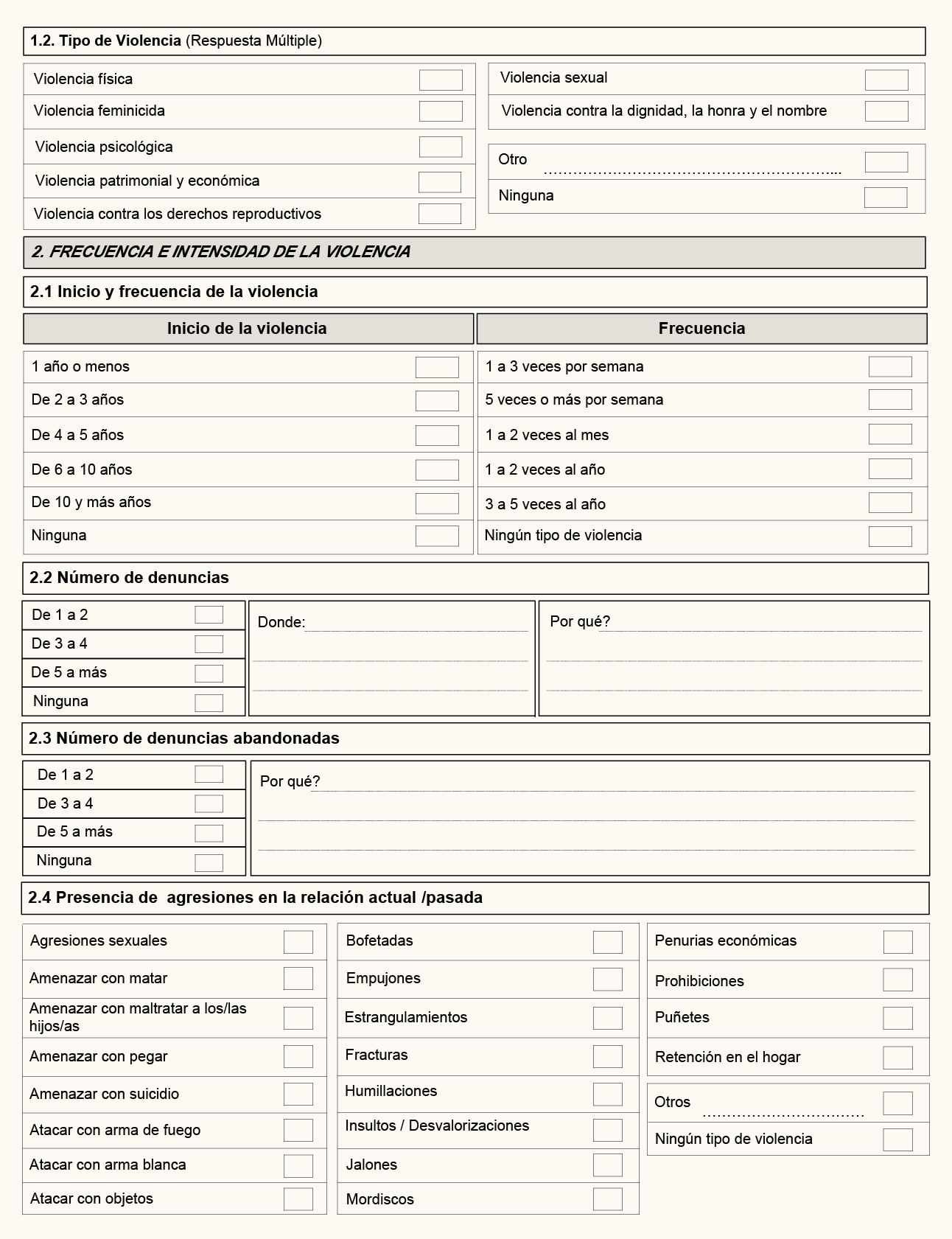

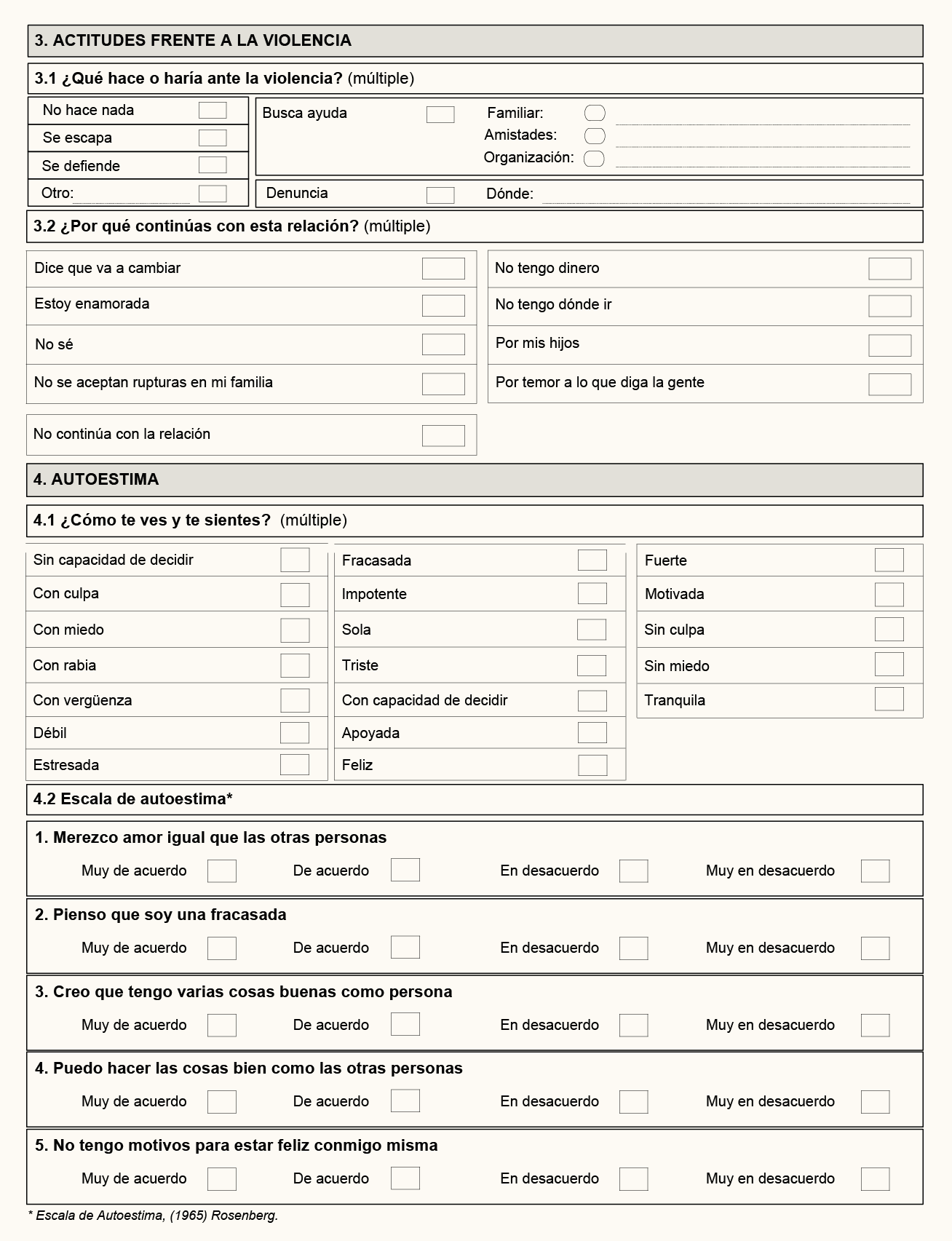

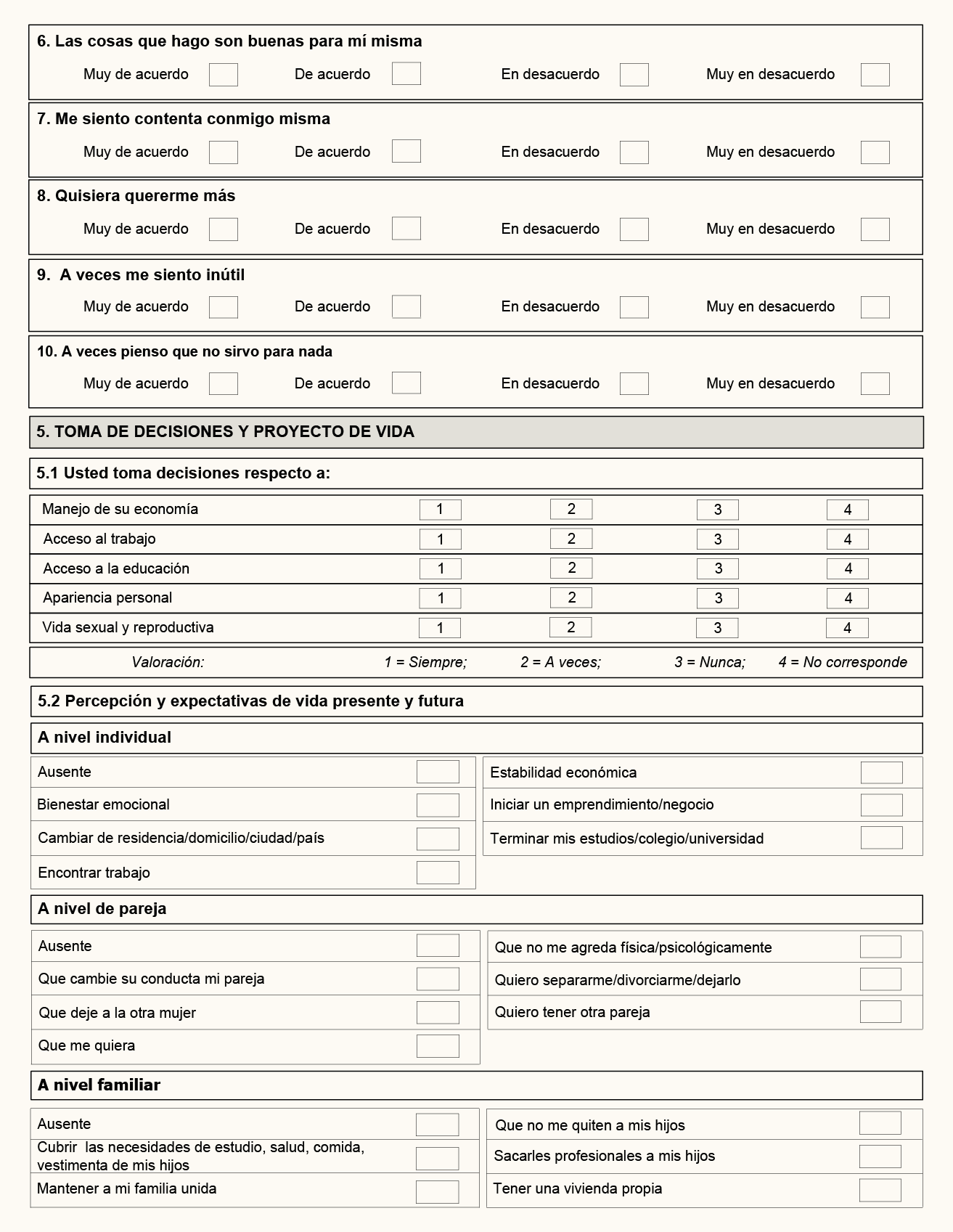

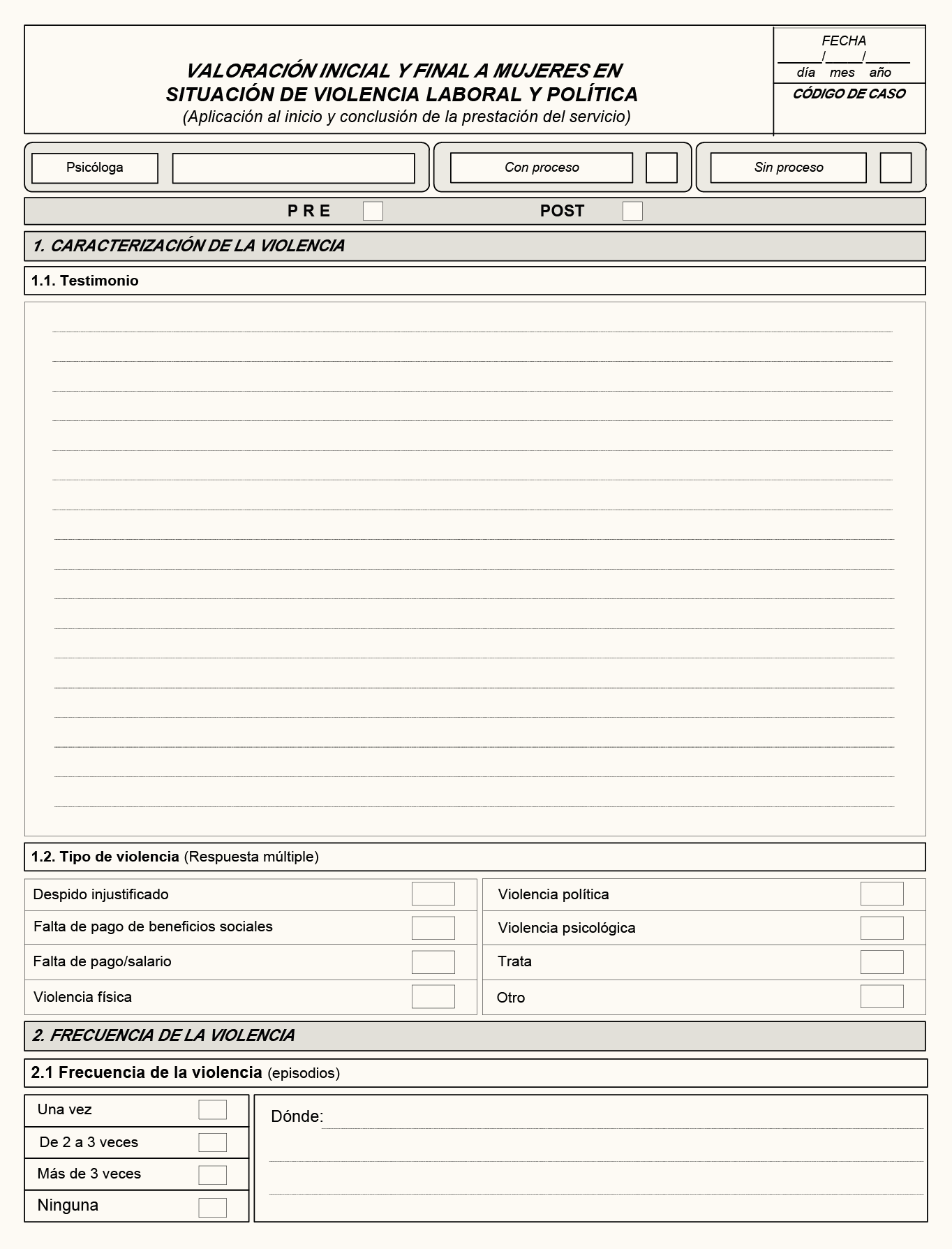

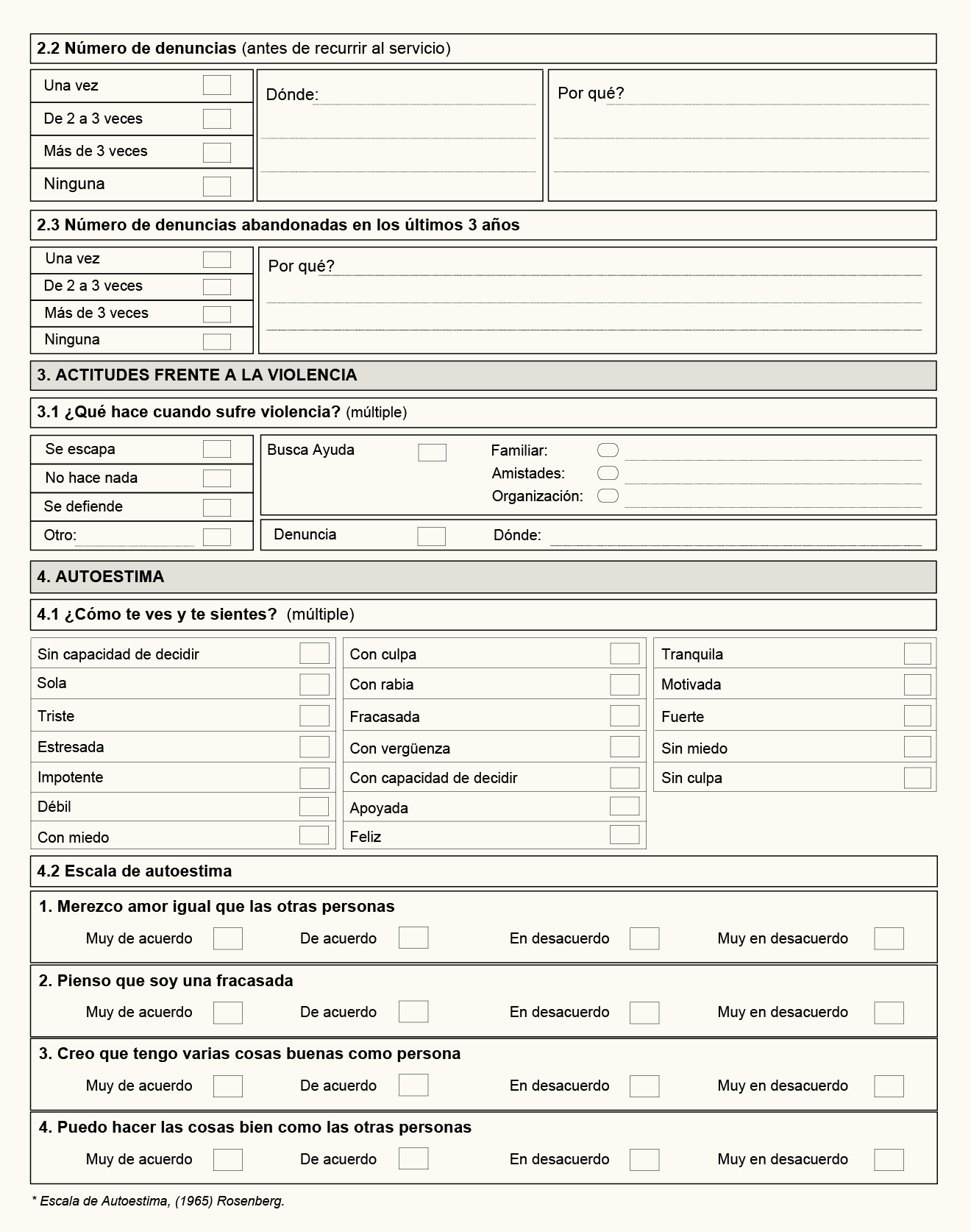

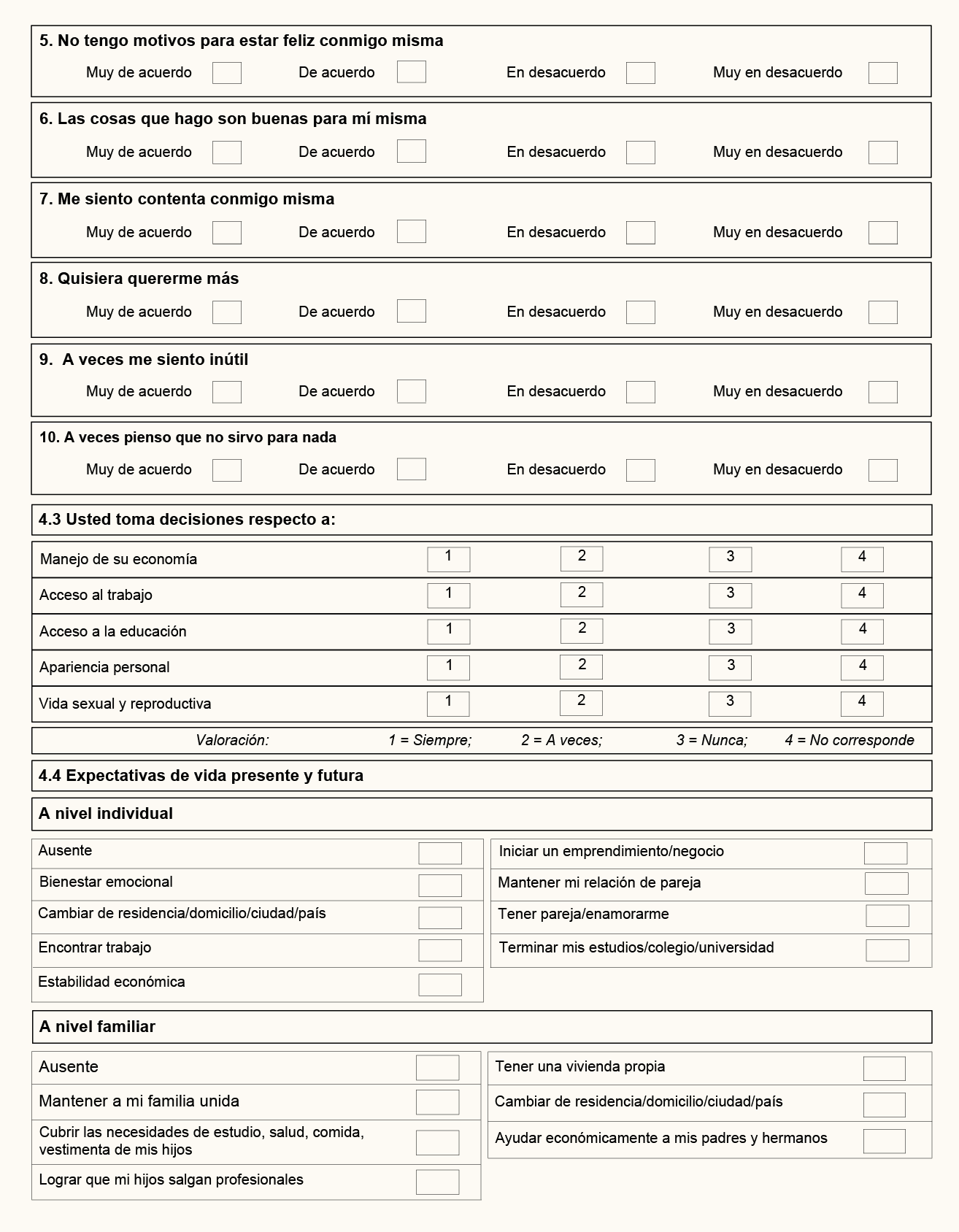

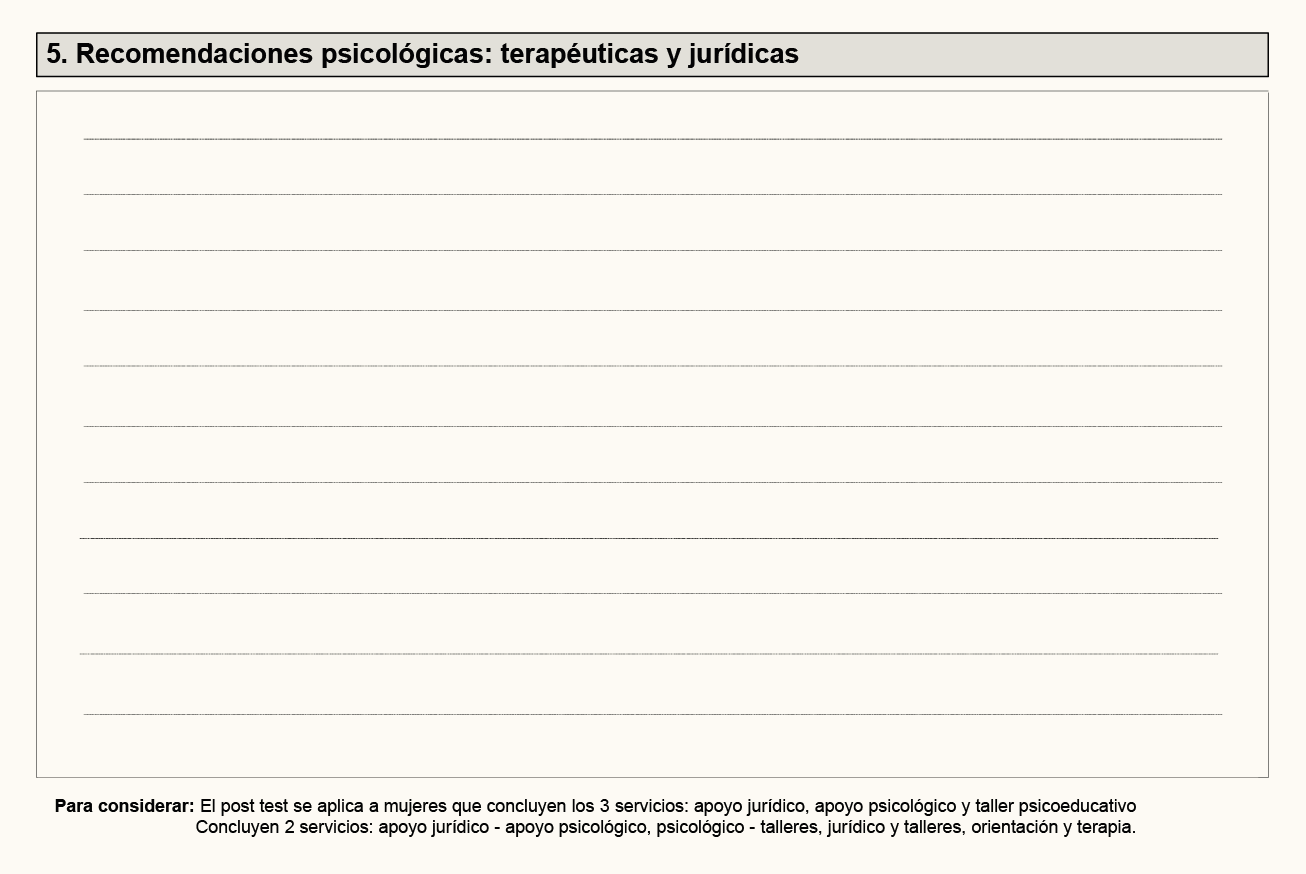

Es la primera entrevista que tiene la/el psicóloga/o con todas las mujeres que acuden al servicio, bajo el parámetro de la entrevista semiestructurada e instrumentos: escalas y cuestionarios que permiten establecer la caracterización de la violencia, valoración de riesgo y factores protectores, el nivel de autoestima y establecer recomendaciones terapéuticas y al área jurídica.

Existen instrumentos de valoración inicial diferenciados de acuerdo al caso denunciado: violencia de pareja, laboral, política y sexual. Los casos no sean de violencia de pareja, no se valoran los factores de riesgo12.

Asimismo, debe explicar a la mujer en situación de violencia la ruta de atención del servicio y la importancia del apoyo psicológico grupal para la resolución de su problema de violencia. Si se cuenta con un televisor o computadora, se pueden usar materiales impresos o audiovisuales para mostrar la ruta y características del servicio.

1) Casos denunciados que deben contar con una valoración inicial:

- Todos los casos de violencia física, psicológica, sexual, política y violencia laboral.

- Quedan exentos de esta valoración los casos de homologación de acuerdos, liquidación, incremento y reducción de asistencia familiar, atendidos por el servicio dentro del año.

- La valoración psicológica inicial debe ser realizado por una/un profesional psicóloga/o.

2) En la valoración psicológica inicial se trabajarán las siguientes áreas:

En general las áreas de valoración descritas en el siguiente cuadro son comunes, encontrándose particularidades en los parámetros según el tipo de violencia.

|

Áreas de la valoración |

Aspectos que se aborda |

| Caracterización de la violencia | La/el profesional psicóloga/o tipifica la violencia, de acuerdo a los antecedentes y último episodio de violencia. Se trabaja en relación a los antecedentes de violencia en la vida de la mujer, su frecuencia, formas en que se solucionaron los mismos, lugares en las que se formuló denuncias antes de acudir al servicio, profundizándose el detalle del testimonio sobre el último episodio de violencia, pues éste dará lugar a las posibles acciones jurídicas. Se debe describir el ciclo y la escalada de la violencia. |

| Nivel de autoestima | Se mide el nivel de autoestima que presenta la mujer. |

| Valoración de riesgo | Se debe identificar los factores de riesgo existentes (sólo en casos de violencia de pareja). |

| Resolución de problemas, toma de decisiones | Tipo de orientación hacia el problema, estilo de afrontamiento y toma de decisiones, establecimiento de metas concretas. |

| Número de sesiones | Una sesión de aproximadamente 45 a 60 minutos. |

3) Utilidad de la valoración inicial

La valoración inicial realizada por una profesional psicóloga/o, permite:

- Contar con el testimonio a profundidad sobre el hecho de violencia denunciado. Este testimonio será insertado en el sistema de registro informatizado. Esto evita el revictimización ya que la denunciante no tendrá que repetir ante diferentes funcionarias/os del servicio.

- Contar con una estimación de riesgo de la violencia, lo cual permitirá procurar las acciones o el plan de seguridad necesario en interconsulta con la abogada.

- Con la valoración inicial, se determina el tipo de atención que debe recibir la denunciante:

orientación o terapia psicológica, sea individual, de pareja o familiar, dependiendo del caso.

- La/el profesional psicóloga/o deriva el caso al área legal, para la atención correspondiente en el término de 24 hrs.

- En los casos de violencia física y sexual, al concluir la valoración inicial, se convocará a la/el abogada/o del servicio para una interconsulta.

- La información de la valoración inicial es la base que nos permite conocer en qué condiciones la mujer ingresa al servicio institucional, situación que luego será contrastada con los resultados de la valoración final, pudiendo identificarse los cambios y efectos logrados en la mujer denunciante en relación a la superación de la violencia o ruptura del ciclo de la violencia.

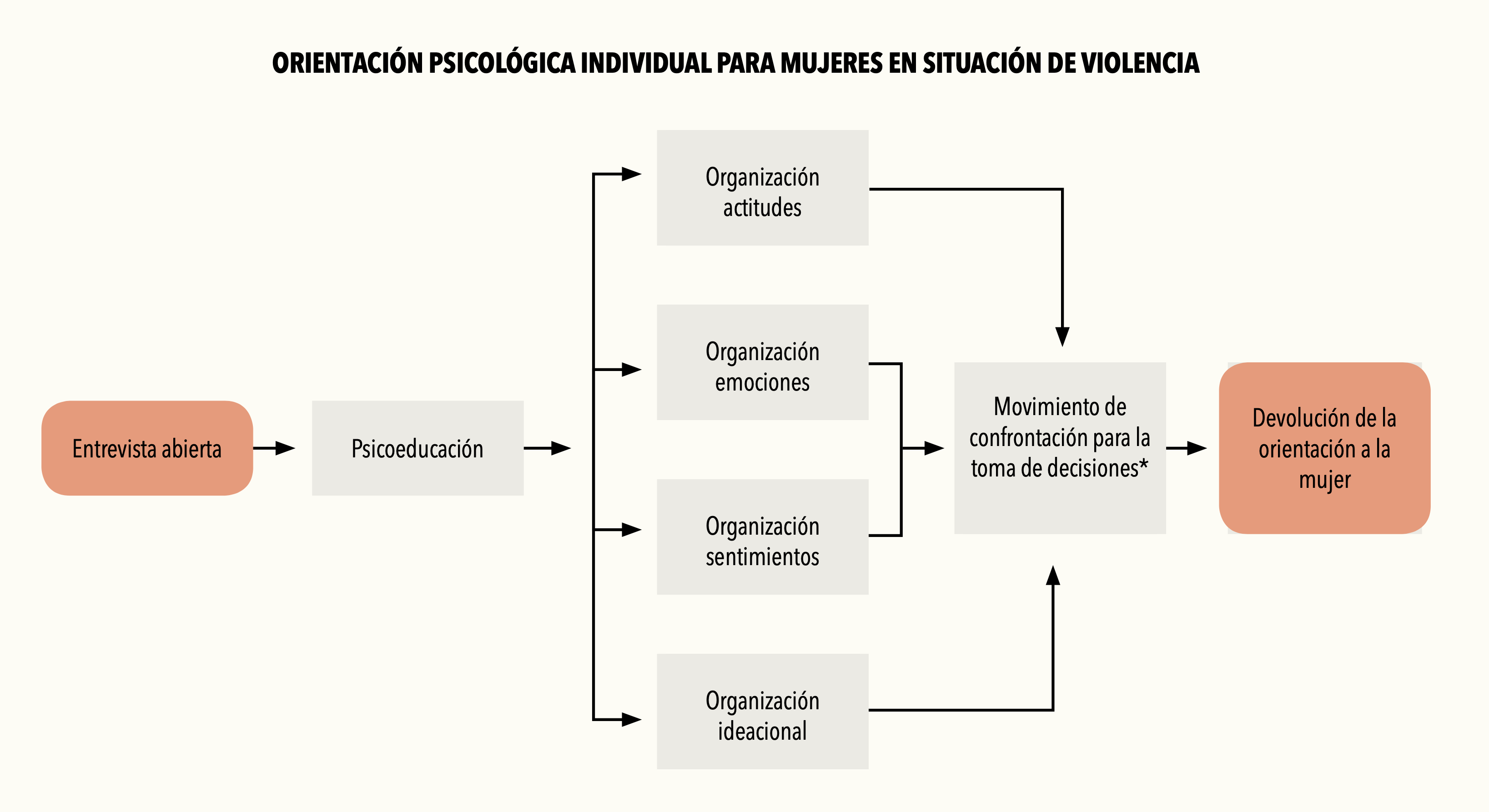

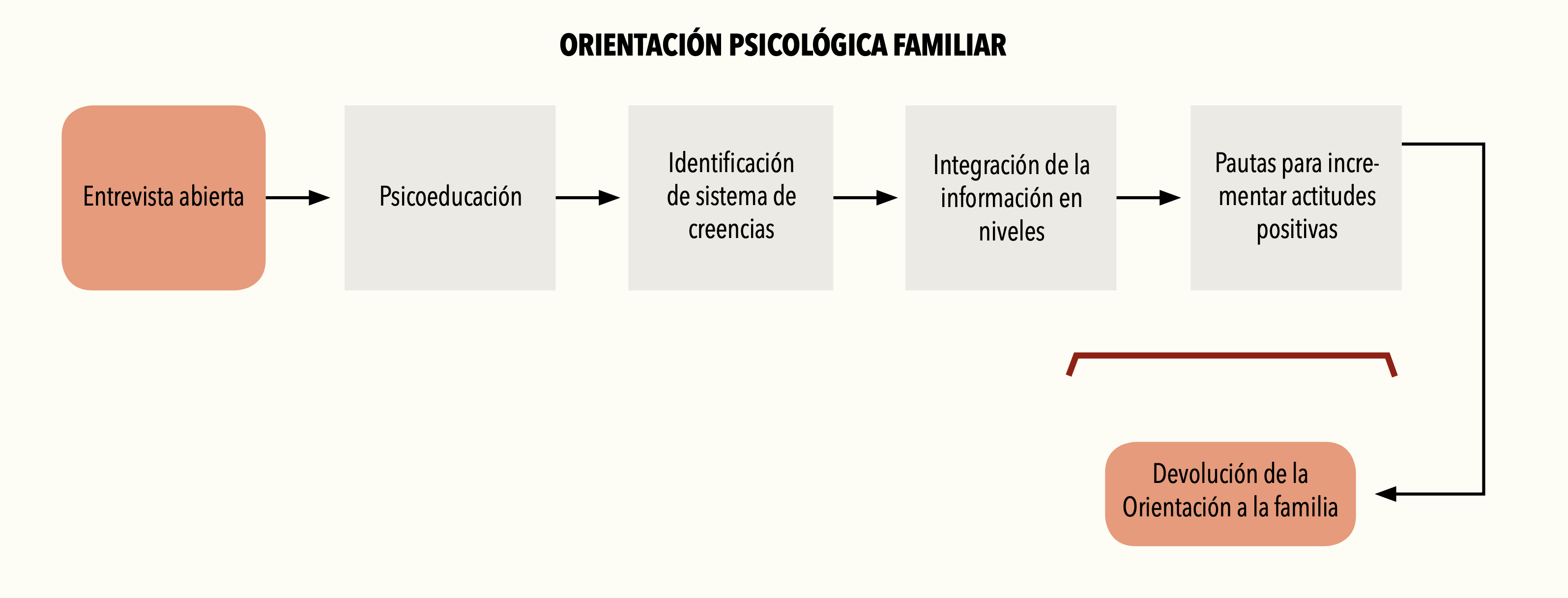

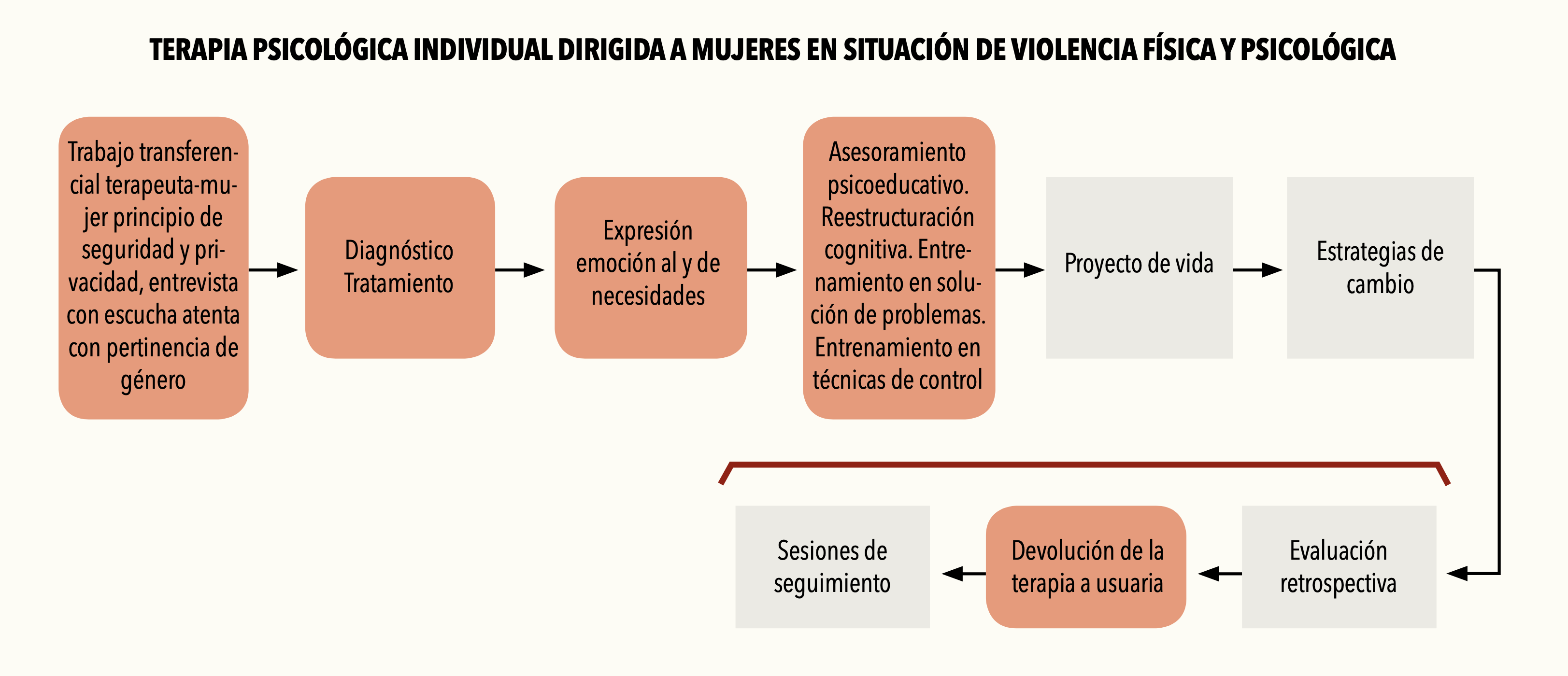

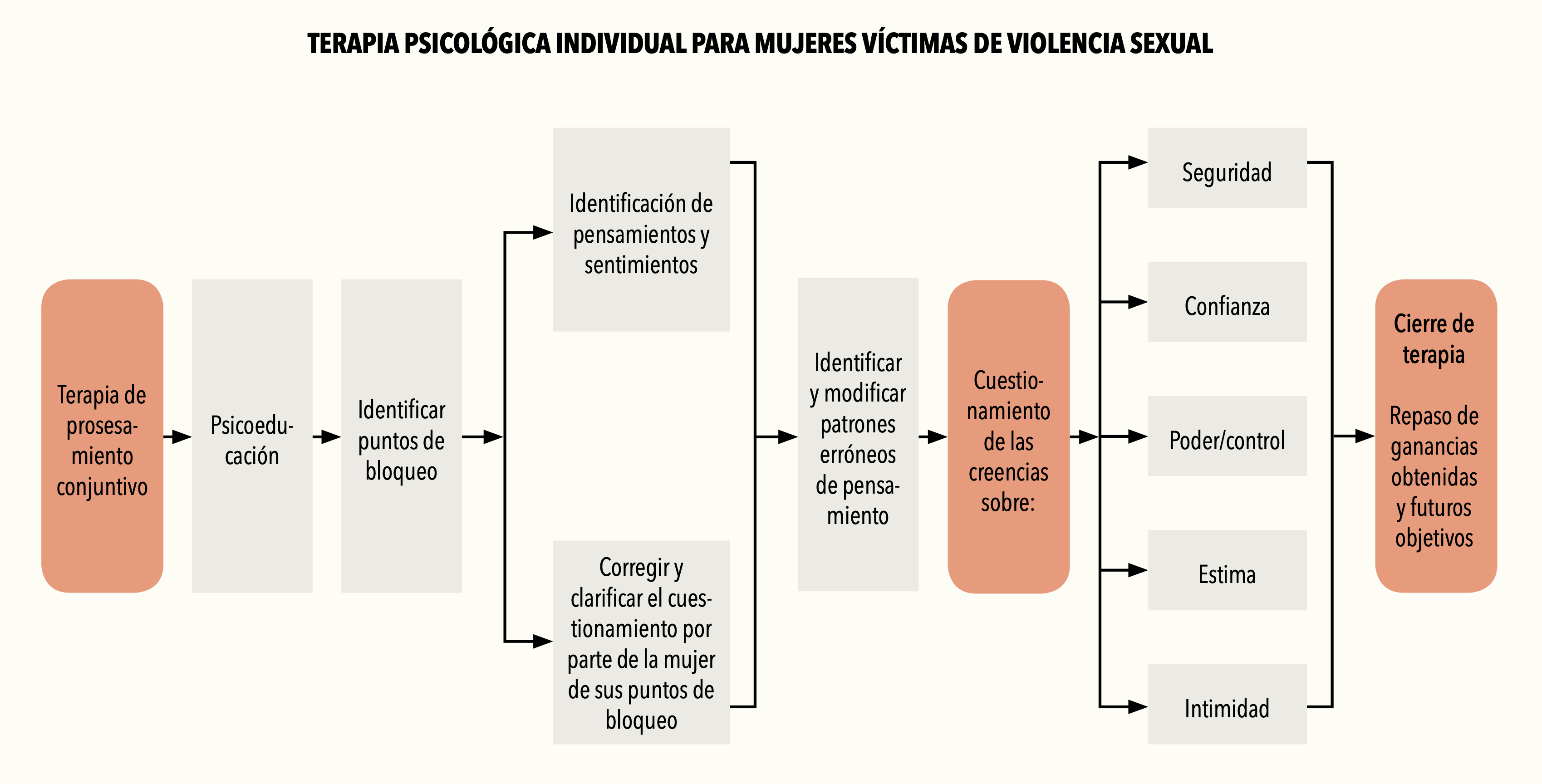

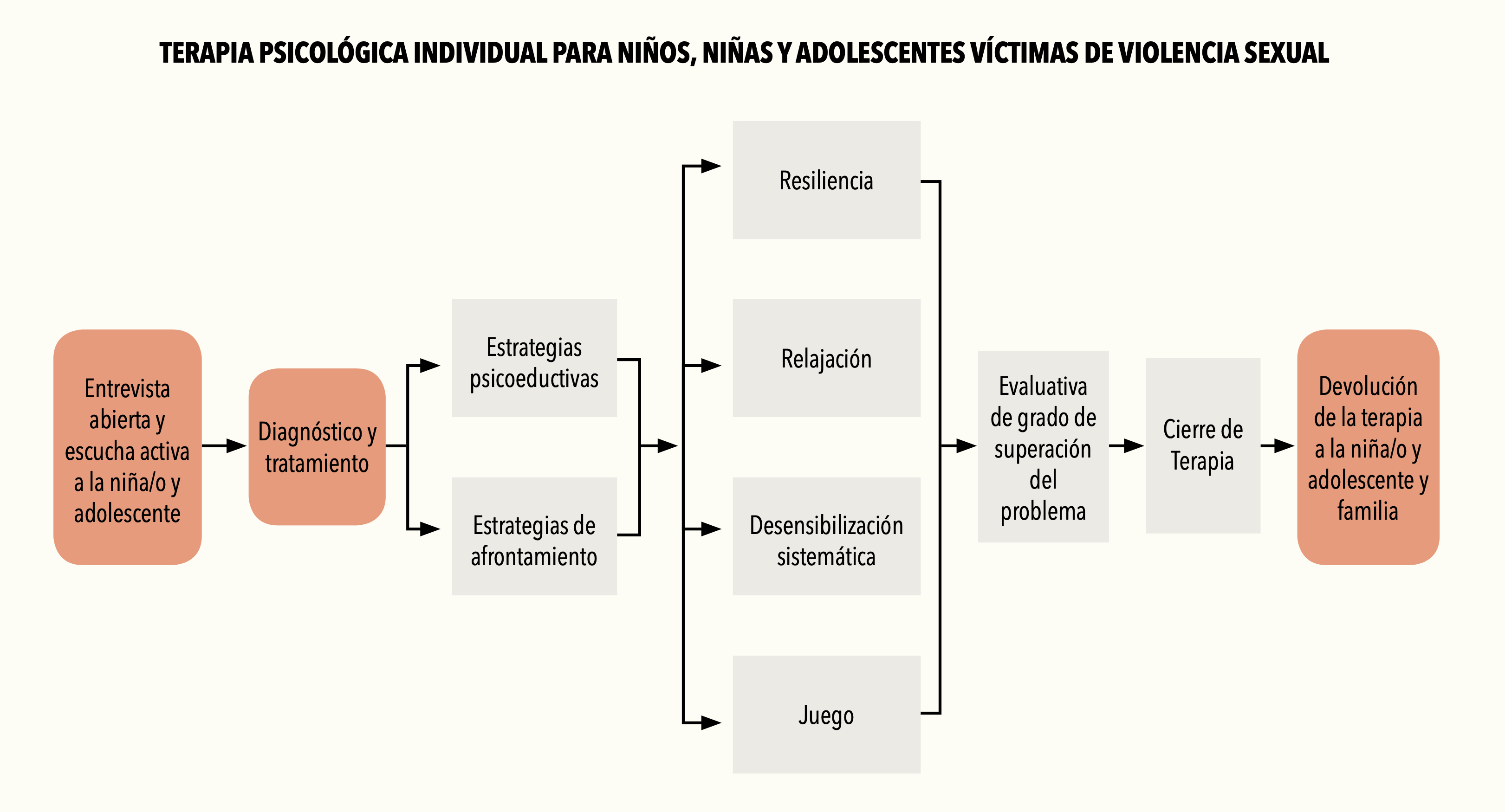

2.1.7 Atención psicológica

En base a la valoración inicial, la mujer denunciante recibirá la atención psicológica, de acuerdo al siguiente detalle:

|

Tipo de apoyo |

Número de sesiones |

|

Intervención en crisis |

1 a 3 sesiones |

|

Evaluación psicológica |

Promedio de 3 sesiones |

|

Orientación individual |

Promedio de 3 sesiones |

|

Orientación psicoeducativa de pareja |

Promedio de 3 sesiones |

|

Orientación familiar |

Promedio de 4 sesiones |

|

Terapia individual |

Promedio de 12 sesiones |

|

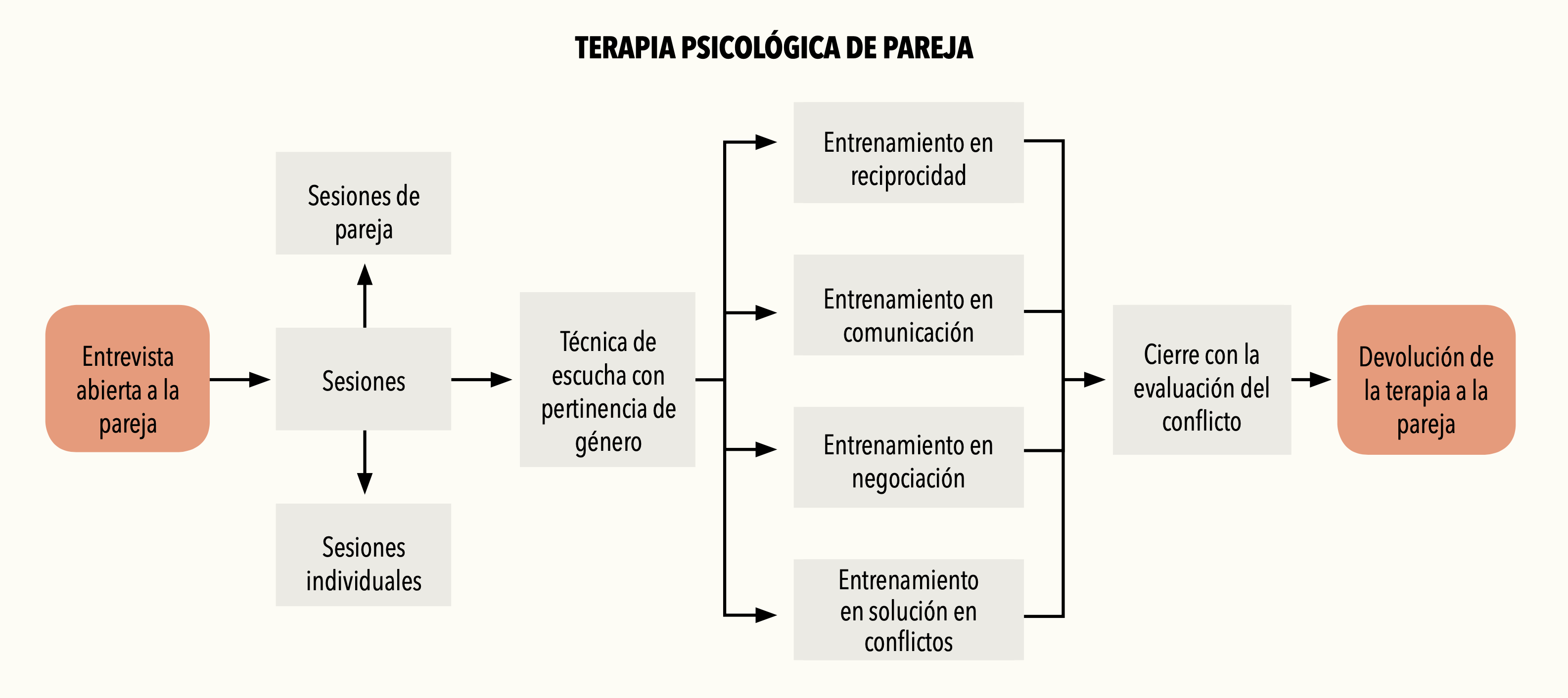

Terapia de pareja |

Promedio de 12 sesiones |

|

Preparación para entrevista en cámara Gesell |

Promedio de 3 sesiones |